江戸の魂、令和に響く 『浮世絵現代』が描く美の系譜

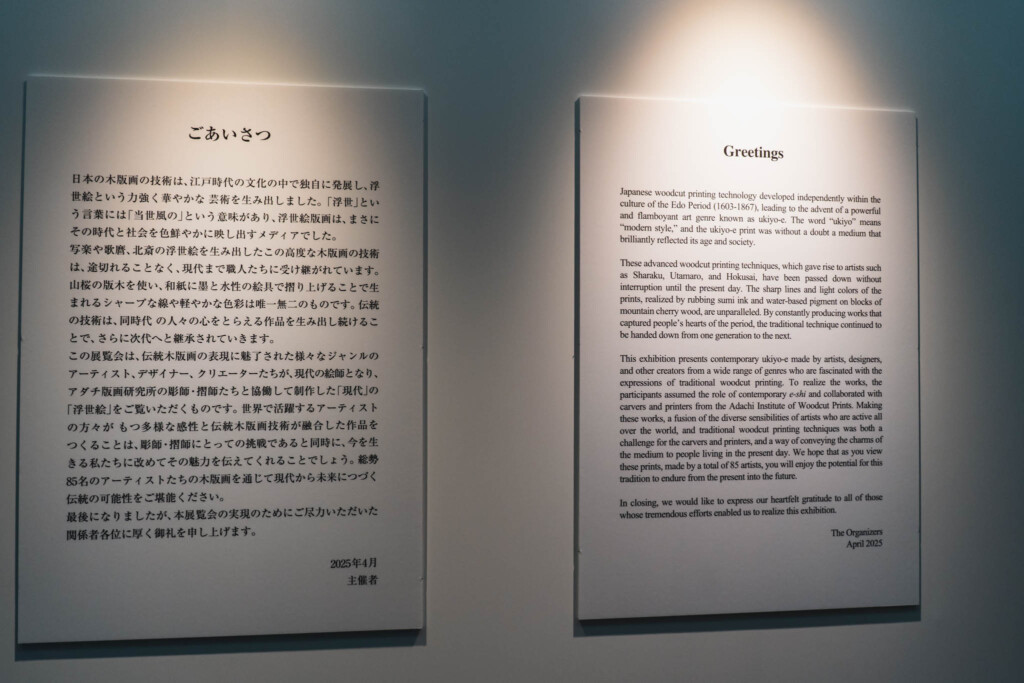

先日、上野の東京国立博物館・表慶館で開催中の特別展「浮世絵現代 Ukiyo-e In Play」に行ってきました。表慶館は明治時代創建の重厚な洋風建築で、そこに足を踏み入れると、まるでタイムスリップしたような不思議な感覚に包まれました。江戸時代から受け継がれてきた木版画の技術と、現代アーティストたちの感性が出会って生まれた「新しい浮世絵」を紹介する本展は、漫画、現代美術、グラフィックデザインなど様々な分野から約80名もの作家が参加しており、まさに過去と現在が交差するアートイベントです。浮世絵の大ファンはもちろん、現代アートや漫画が好きな方にとっても見どころ満載との評判に胸を躍らせながら、いざ会場へと進みました。

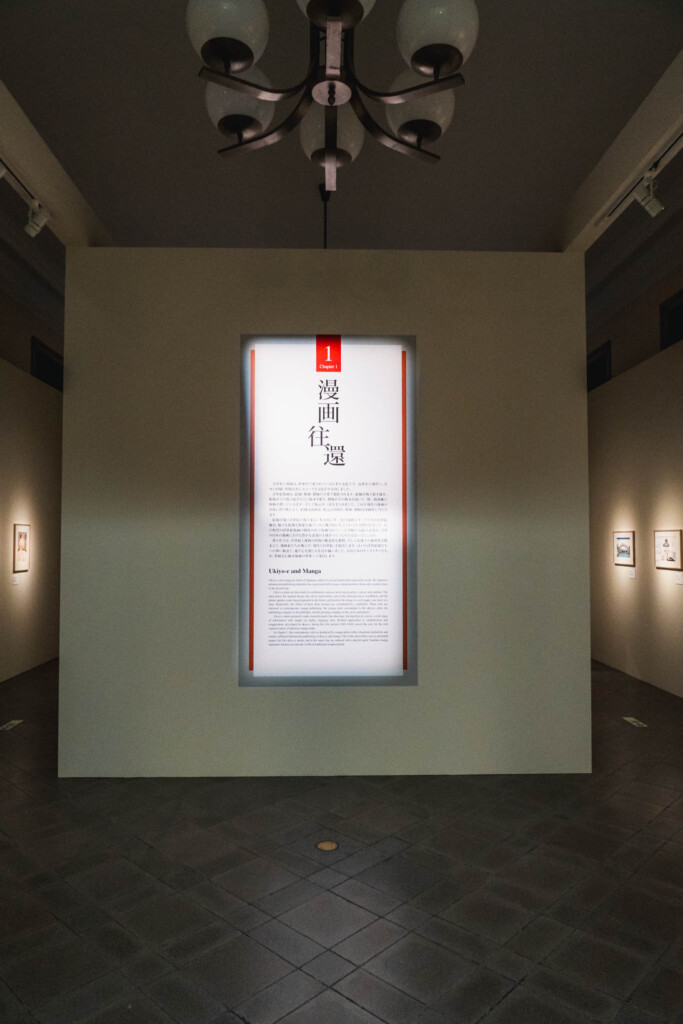

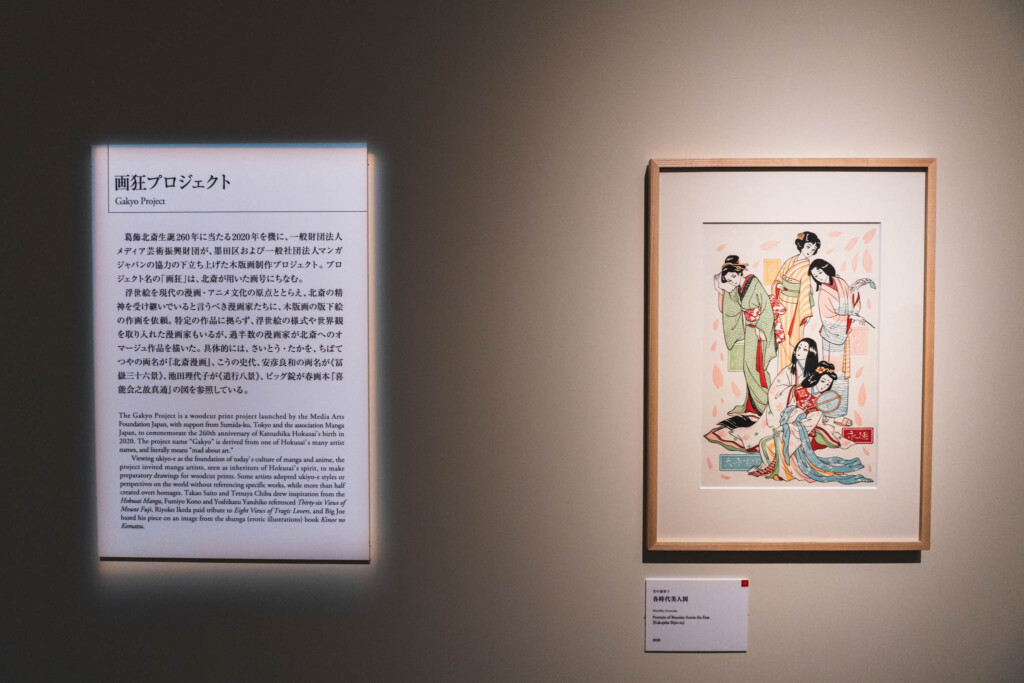

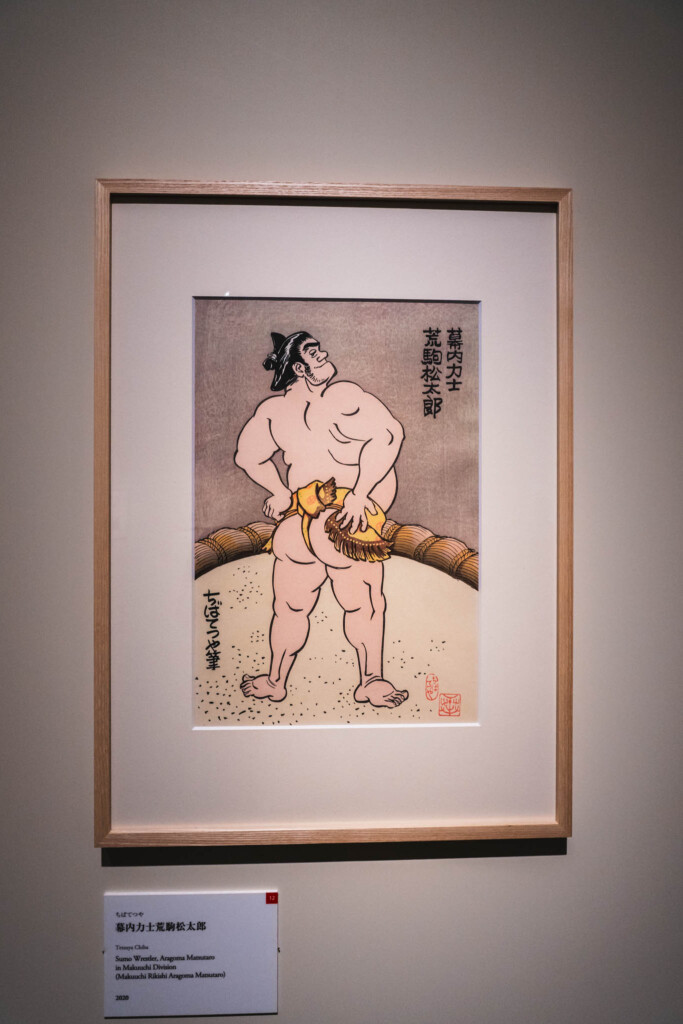

第1章「漫画往還」— 漫画と浮世絵の架け橋

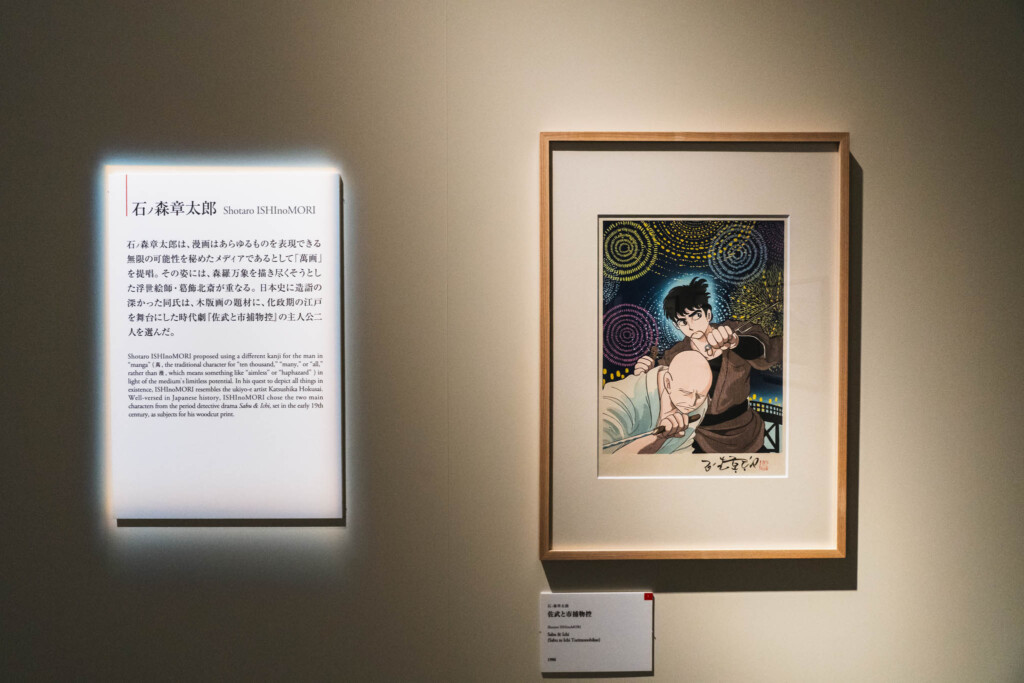

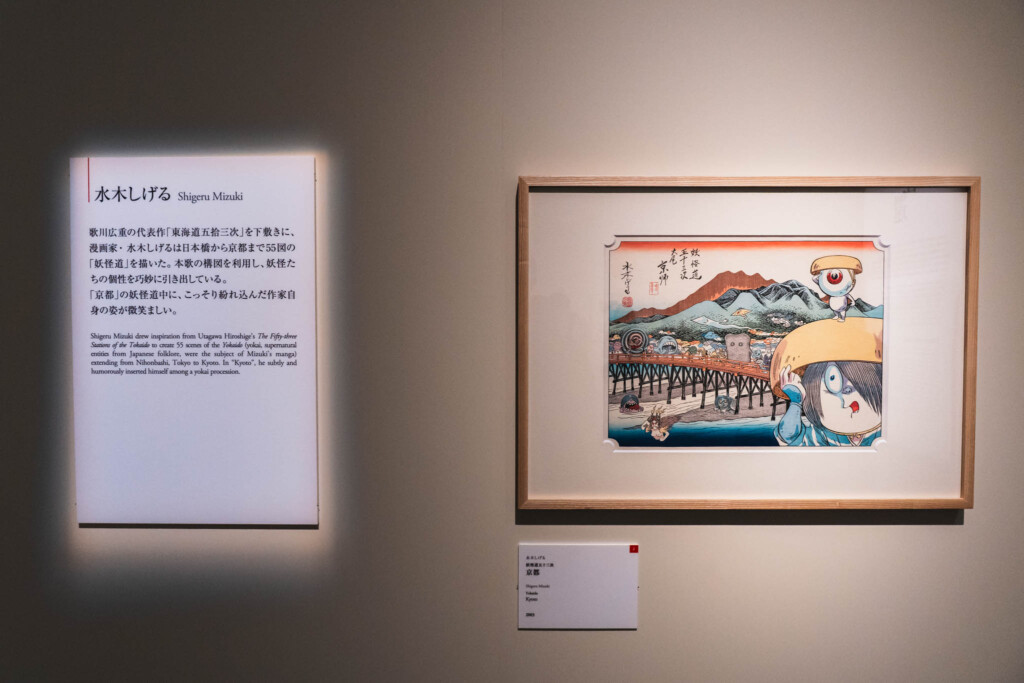

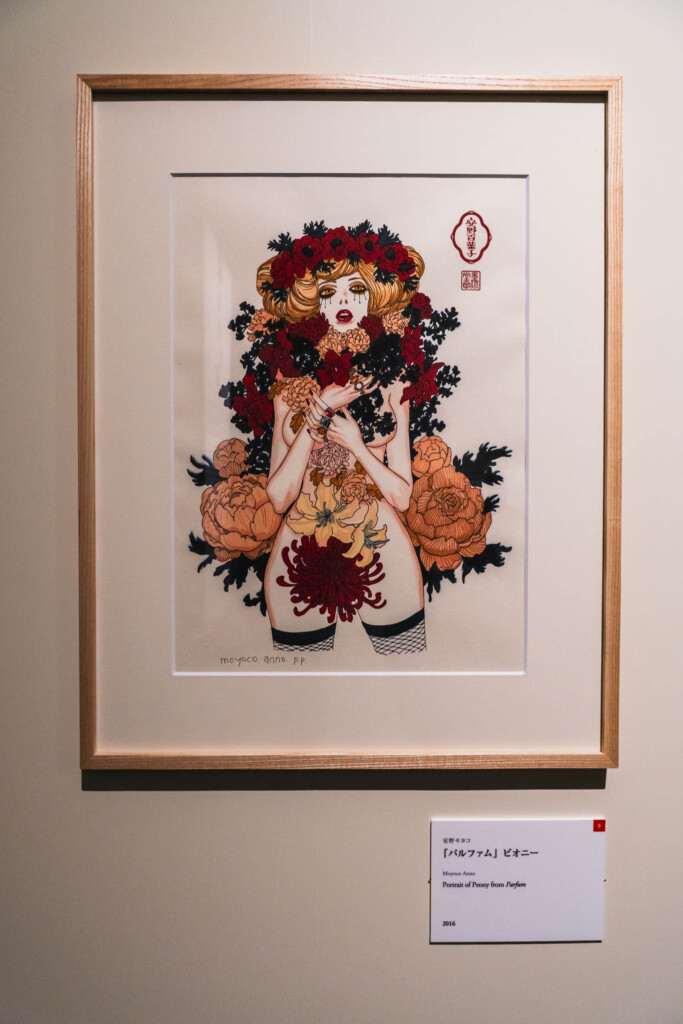

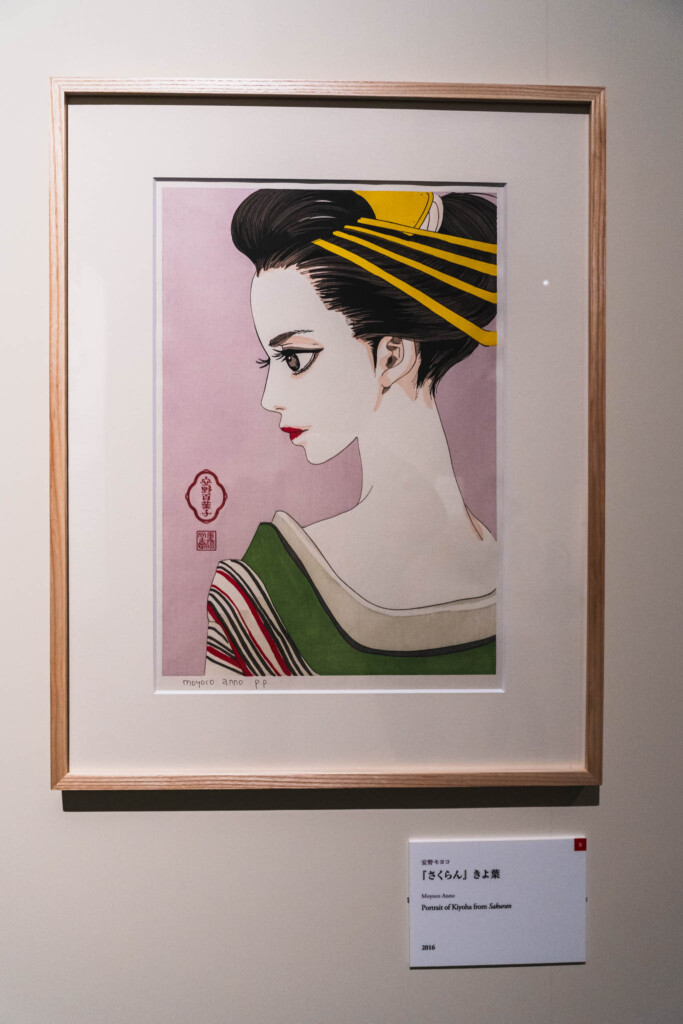

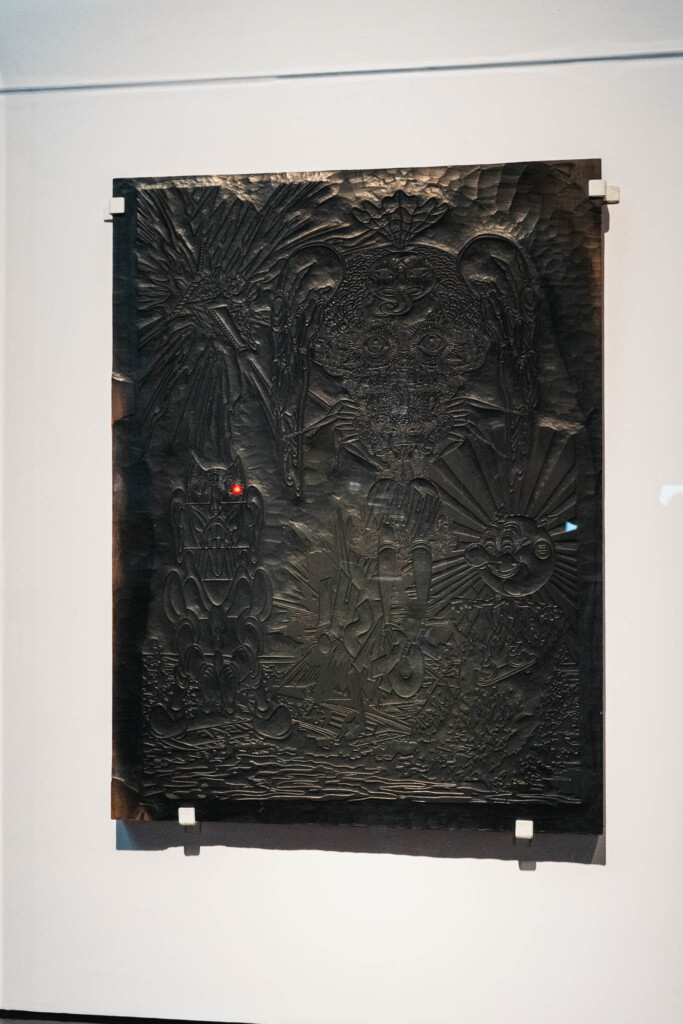

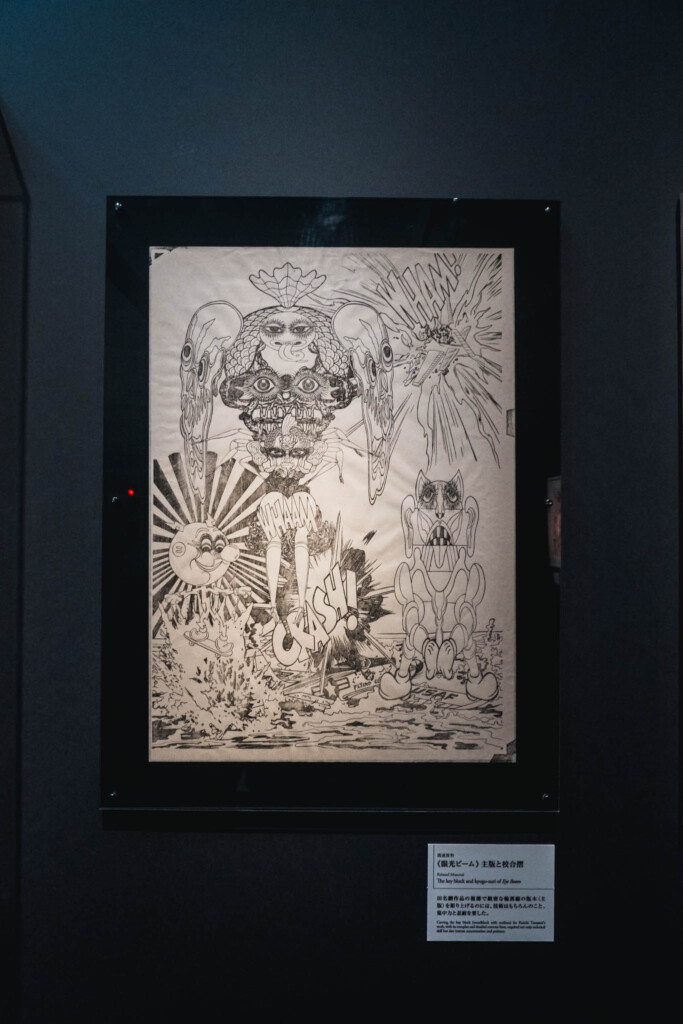

まず最初の第1章「漫画往還」では、漫画家たちが挑戦した木版画作品がずらりと並び、伝統的な浮世絵と現代漫画の意外な共通点が浮かび上がります。浮世絵も漫画も、ともに絵師(作者)・彫師・摺師といった分業体制や出版社の存在によって支えられてきた点で共通しており、さらに線描を主体とした表現という意味でも親和性があります。そうした構造的・表現的な類似性に着目し、江戸当時と同じ手法(漫画家が下絵を描き、職人が彫り・摺る)で制作された「現代の浮世絵」作品が紹介されています。展示を通じて、浮世絵師たちへの深い敬意と遊び心を込めて生み出された作品の数々に、思わず笑みがこぼれました。

例えば、伝説的少女漫画『ベルサイユのばら』の主人公オスカルとアンドレが和装で登場する池田理代子さんの木版画《道行八景 おすかるとあんどれ》(2020年)には驚かされました。物語の二人が富士山を背景に佇む姿は、美人画のように優美でありながら、原作ファンにはニヤリとさせる遊び心があります。ほかにも、水木しげるの妖怪たちが歌川広重『東海道五十三次』に乱入するユーモラスな《妖怪道五十三次》シリーズや、安野モヨコの漫画『さくらん』の花魁・きよ葉を描いた艶やかな美人画など、おなじみのキャラクターたちが伝統木版の世界に姿を現す光景に大興奮しました。馴染みある漫画のワンシーンが職人の手によって木版画に生まれ変わることで、改めて線の美しさや構図の巧みさに気付かされます。浮世絵と漫画——時代は違えど日本発の「ポップカルチャー」である二者が見事に架け橋となり、新たな芸術表現へ昇華していると感じました。

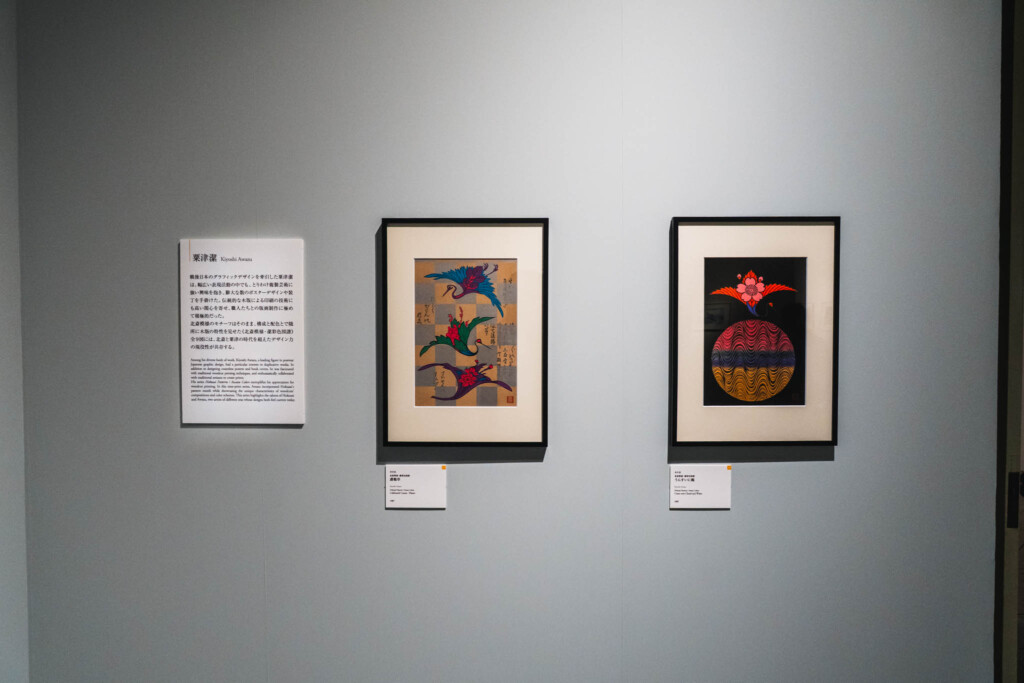

第2章「北斎賛歌」— 葛飾北斎に学ぶデザインの力

続く第2章「北斎賛歌」では、江戸の天才絵師・葛飾北斎のデザインセンスに焦点を当てています。1986年、アメリカのボストン美術館収蔵庫から北斎の木版画用の古版木『北斎模様画譜』が発見されたことをきっかけに、当時第一線で活躍していた日本のグラフィックデザイナー4名(粟津潔、浅葉克己、佐藤晃一、松永真)が木版画制作に挑みました。この章では、その古版木を用いた再摺りプロジェクトと、北斎の卓越した図案に触発されて生まれた現代デザイナーたちの作品が紹介されています。たとえば浅葉克己氏の《北斎さんの色メガネ》シリーズ(1987年)は、北斎の波や雲の模様を大胆に再構成しポップな色彩で刷り上げた作品で、伝統と現代感覚が見事に調和していました。粟津潔氏による《北斎模様・潔彩色図譜》シリーズ(1987年)では、着物の文様のような緻密なデザインに現代的な解釈が加えられ、木版ならではの質感と色遣いが新鮮です。いずれの作品も、紙や木版の素材感を熟知した上で北斎のデザインの持つエネルギーを現代に甦らせており、「浮世絵のデザインは今見てもこんなにカッコいいんだ!」と感嘆せずにはいられませんでした。

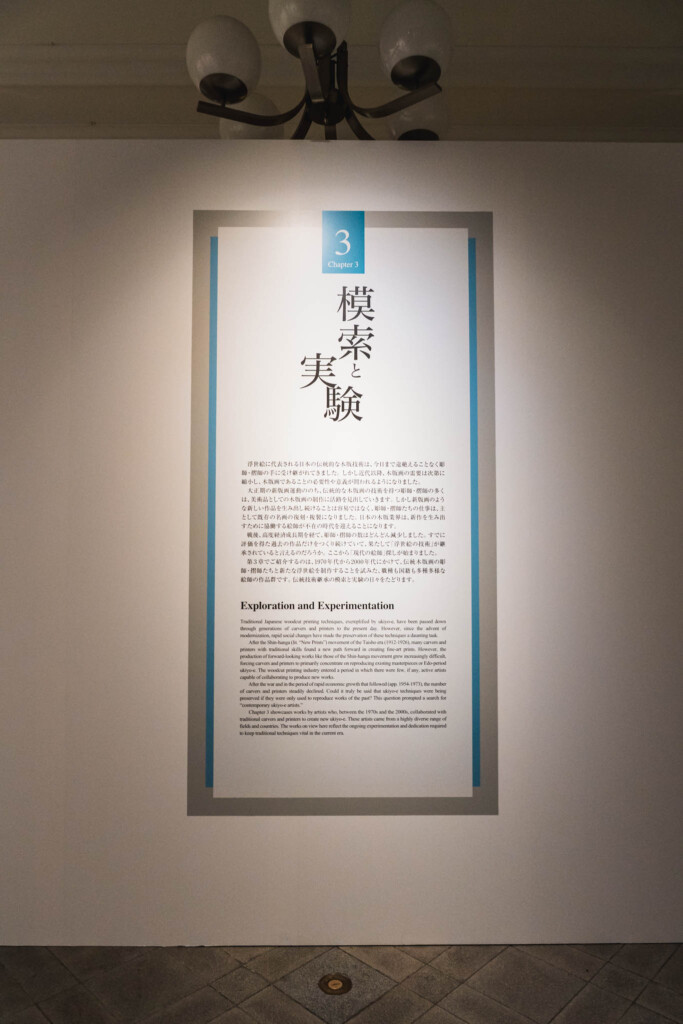

第3章「模索と実験」— 現代版画黎明期の挑戦者たち

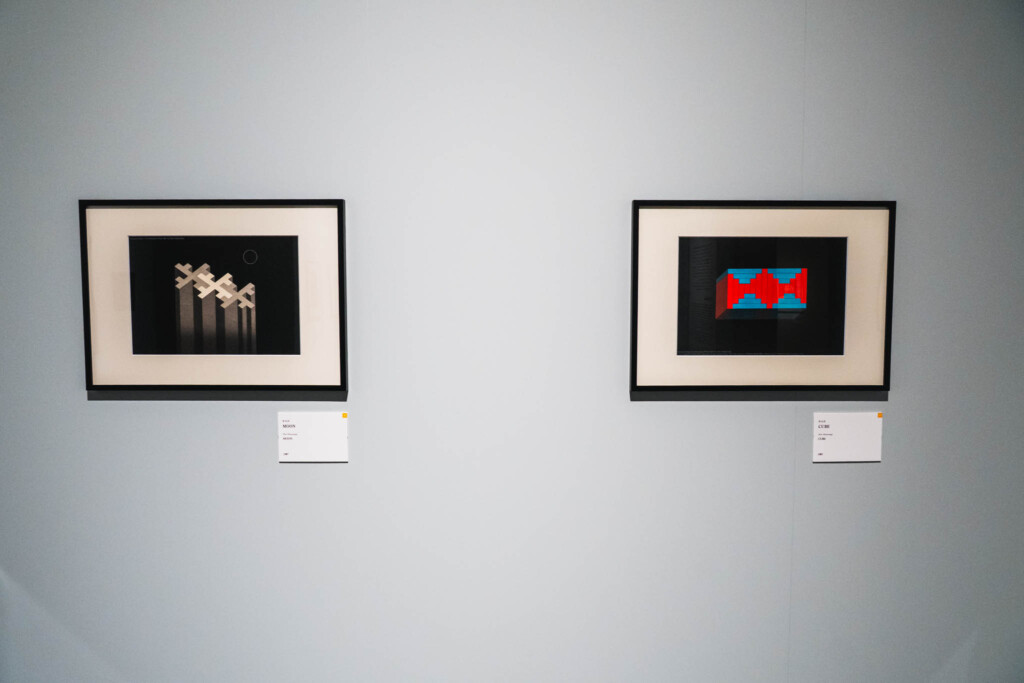

第3章「模索と実験」では、戦後から現代に至るまで新たな浮世絵を生み出そうと模索したアーティストたちの挑戦が取り上げられています。近代以降、写真やオフセット印刷の台頭で浮世絵版画の需要は減少し、職人たちの仕事は名作浮世絵の復刻が中心となっていました。しかし1970年代になると、伝統木版の技術を未来につなぐべく「現代の絵師」探しが始まります。グラフィックデザイナーやイラストレーター、建築家や彫刻家など、多彩な分野・国籍のクリエイターたちが木版画制作に挑戦し、実験を重ねた軌跡をたどることができました。

展示作品のラインナップも実に多様です。田中一光や和田誠といった日本を代表するデザイナーが手掛けた木版画は、洗練された構図と洒脱なセンスが光ります。例えば和田誠《六星座》シリーズ(1979年)では映画『カサブランカ』の世界を題材に、モノクロームでスタイリッシュな人物像が描かれており、木版とは思えないモダンな仕上がりに驚きました。一方で、フランスの前衛芸術家ニキ・ド・サンファルによる《Strength》(1973年)は、女性像を力強い色彩とフォルムで表現した作品で、浮世絵の持つ装飾性と前衛アートが出会ったような迫力があります。さらに、建築家の黒川紀章や、虹の色彩で知られる美術家・靉嘔(アイ・オー)などの作品も展示され、専門も経歴も異なるアーティストたちが伝統技術と対話した試行錯誤の歴史を感じ取りました。この章を通じて、浮世絵の技法が20世紀後半に再評価され、再び創造の息吹を得ていく様子がひしひしと伝わってきます。地道な模索の積み重ねがあったからこそ、今の「浮世絵現代」があるのだと実感しました。

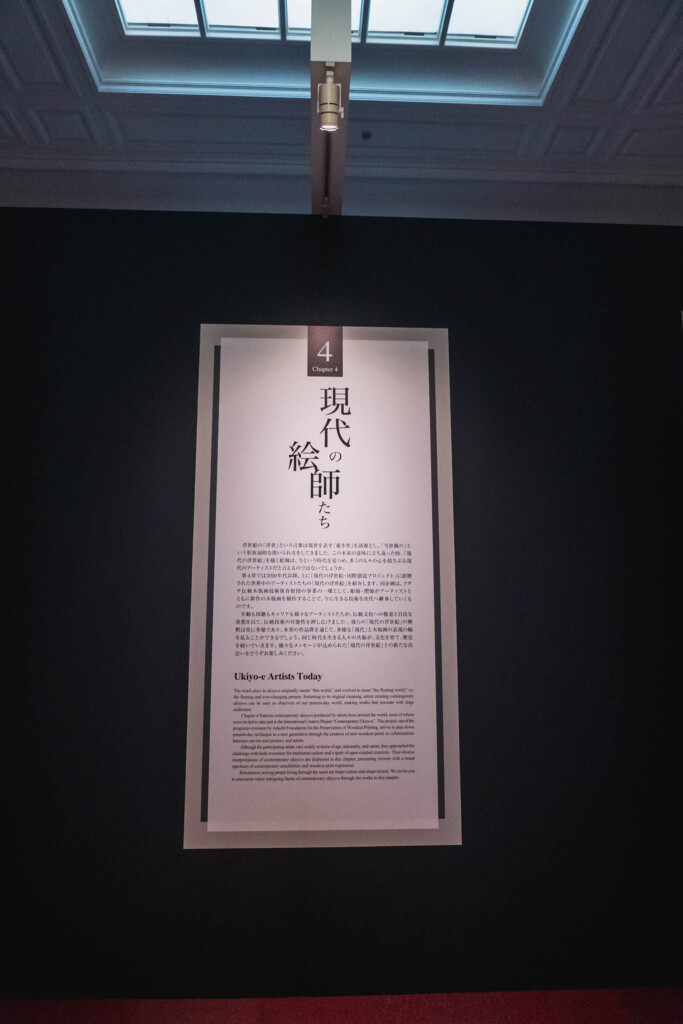

第4章「現代の絵師たち」— 世界が魅せられた木版画

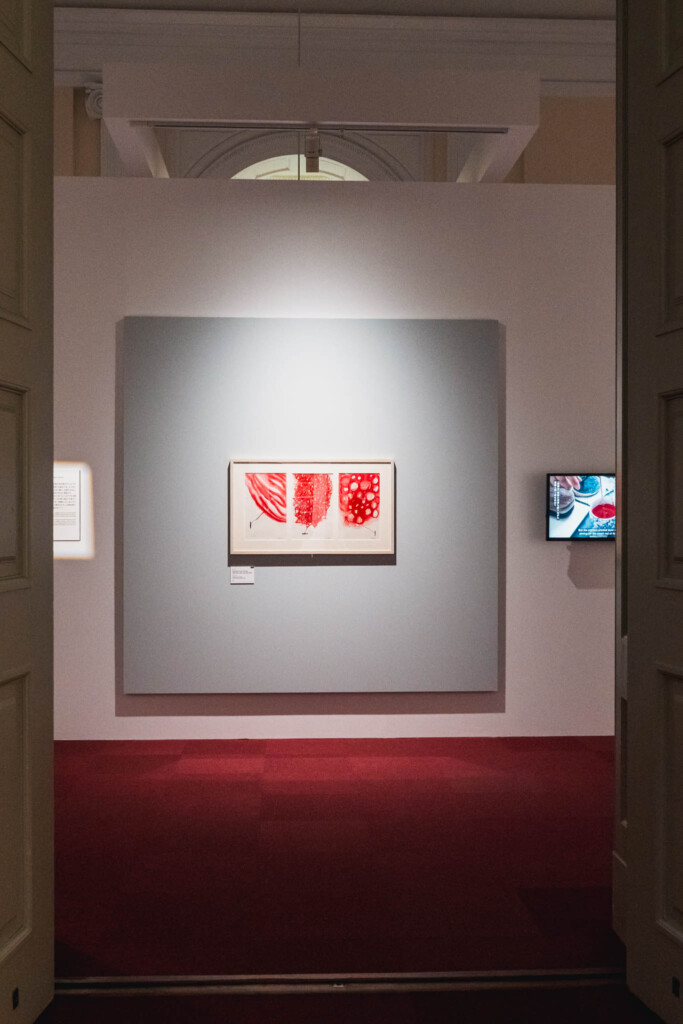

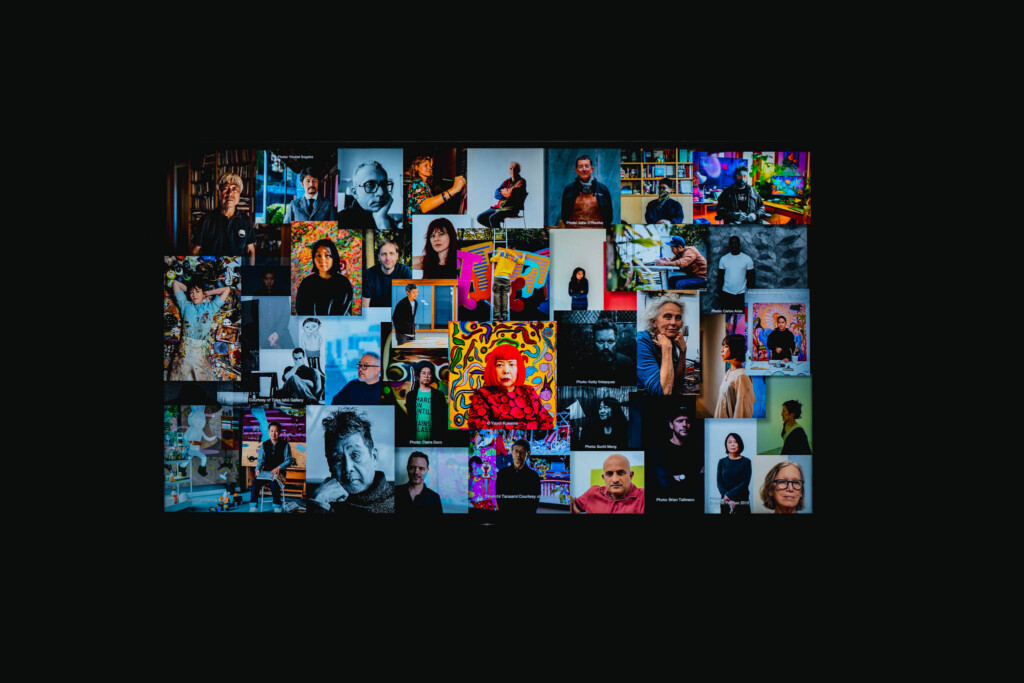

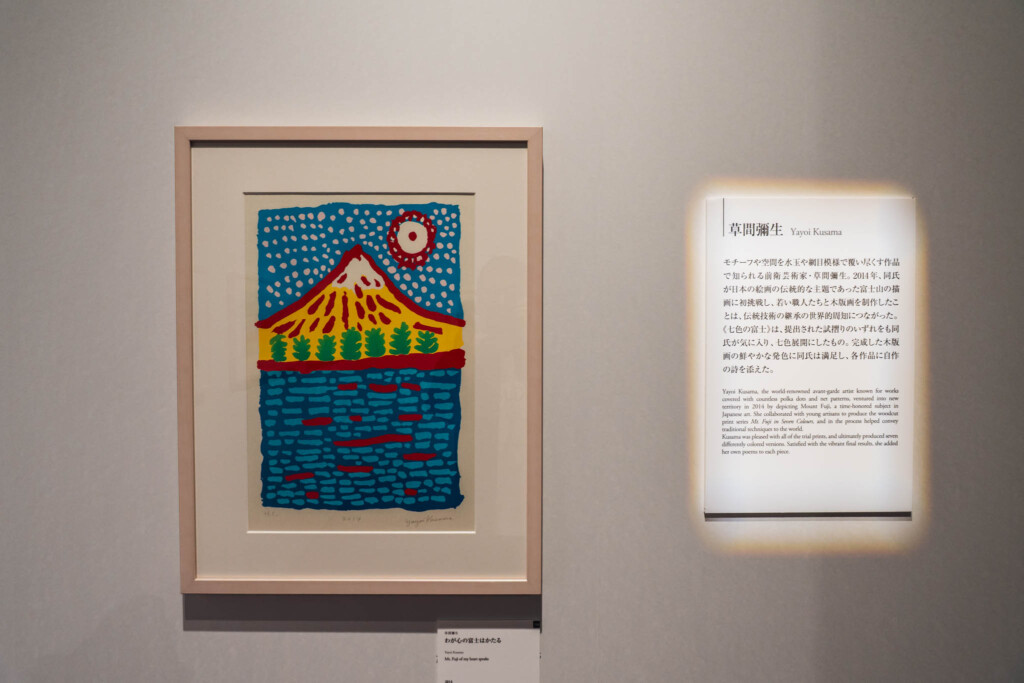

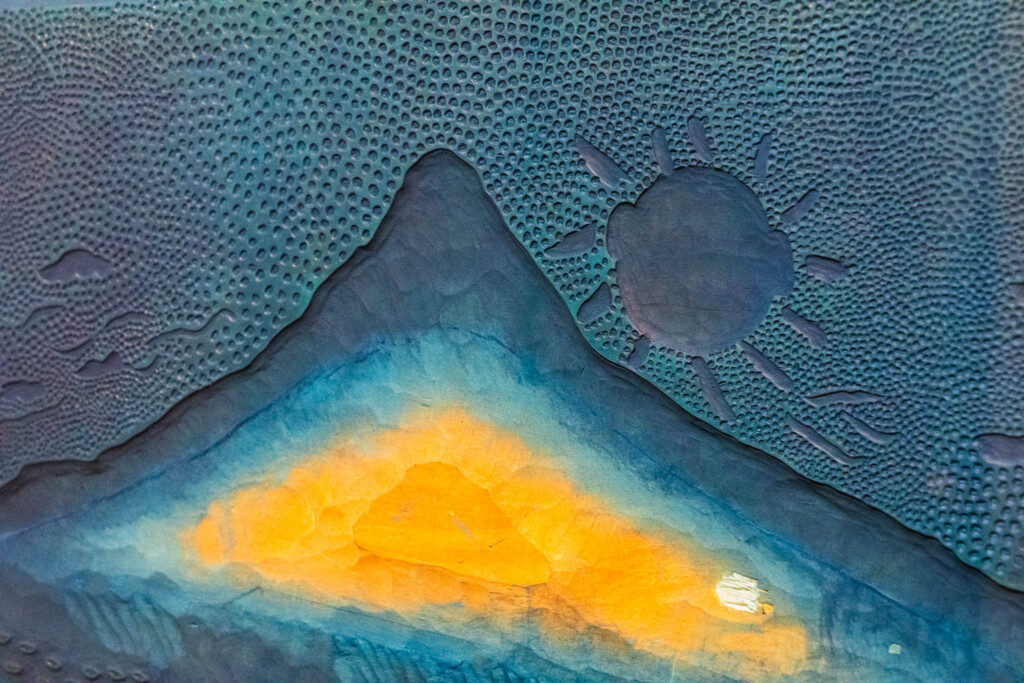

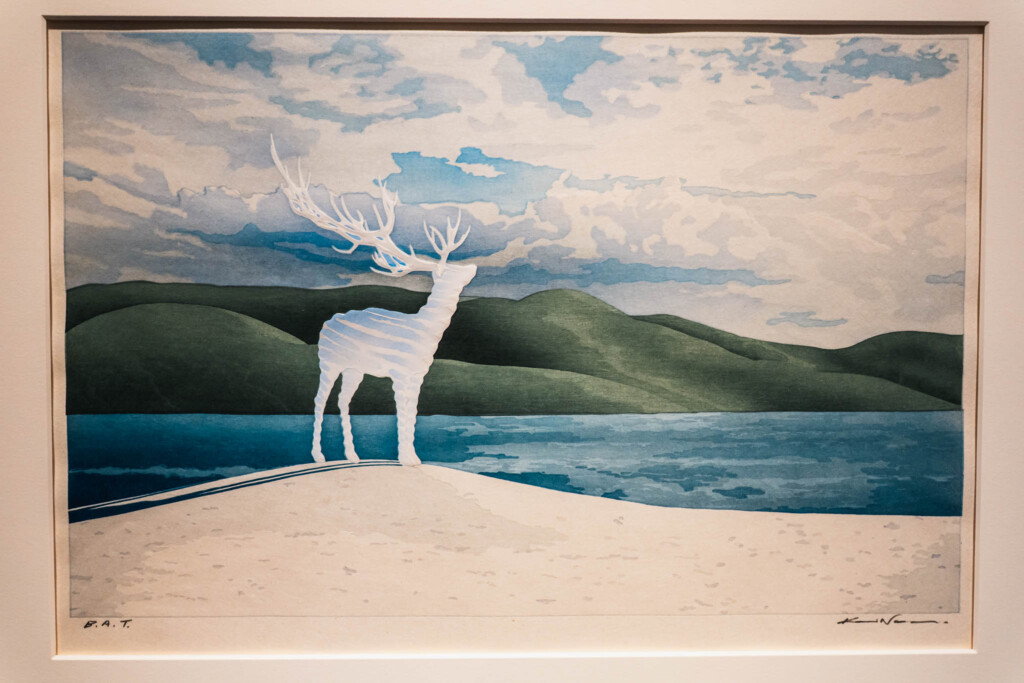

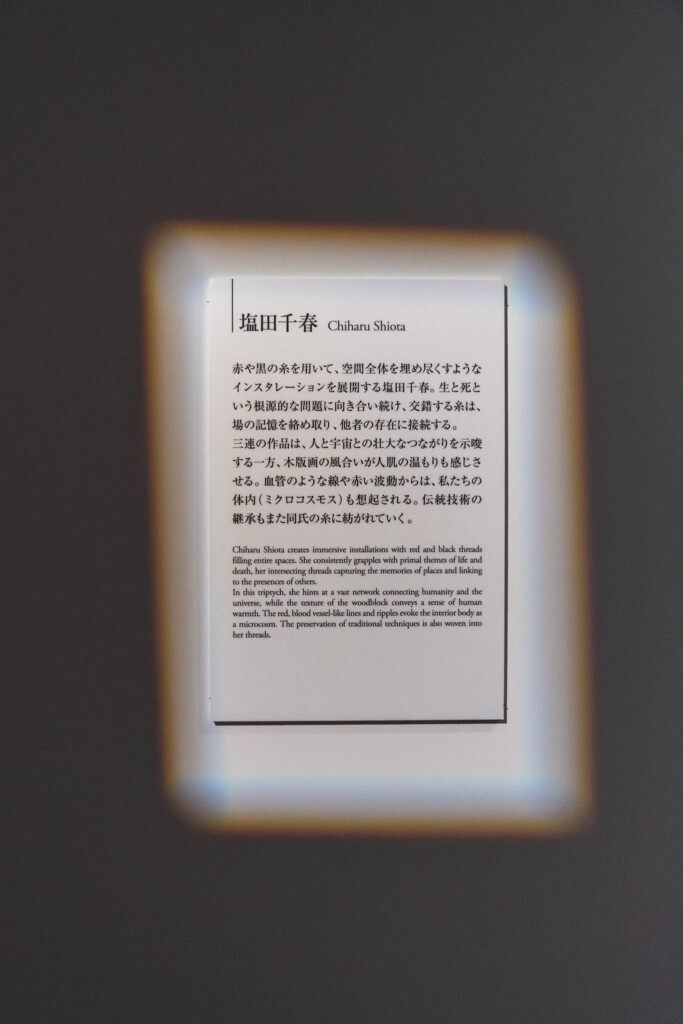

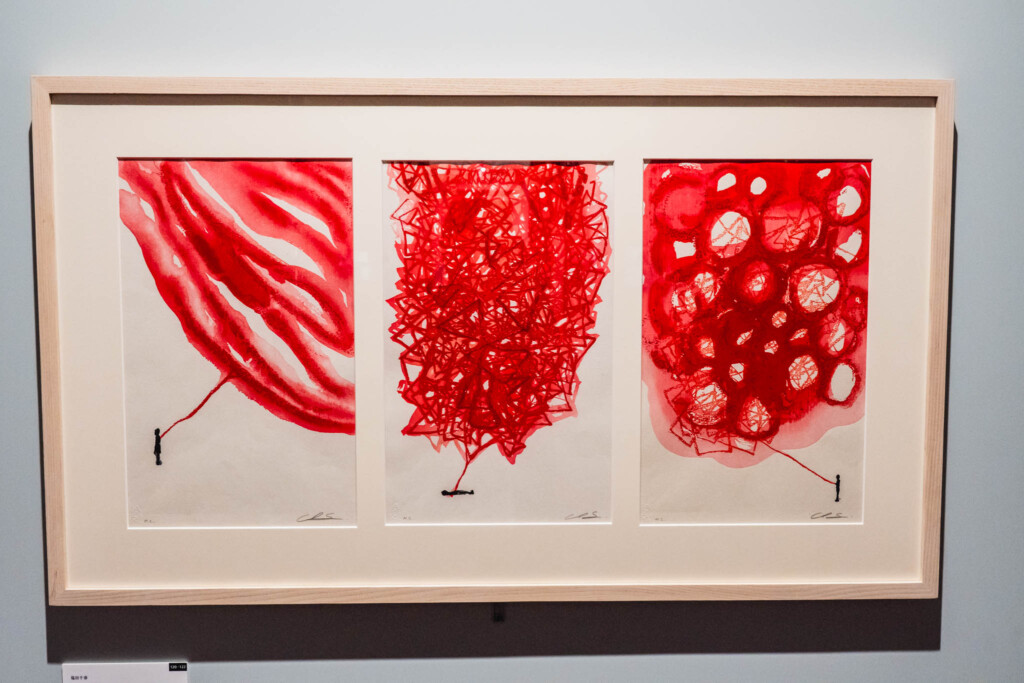

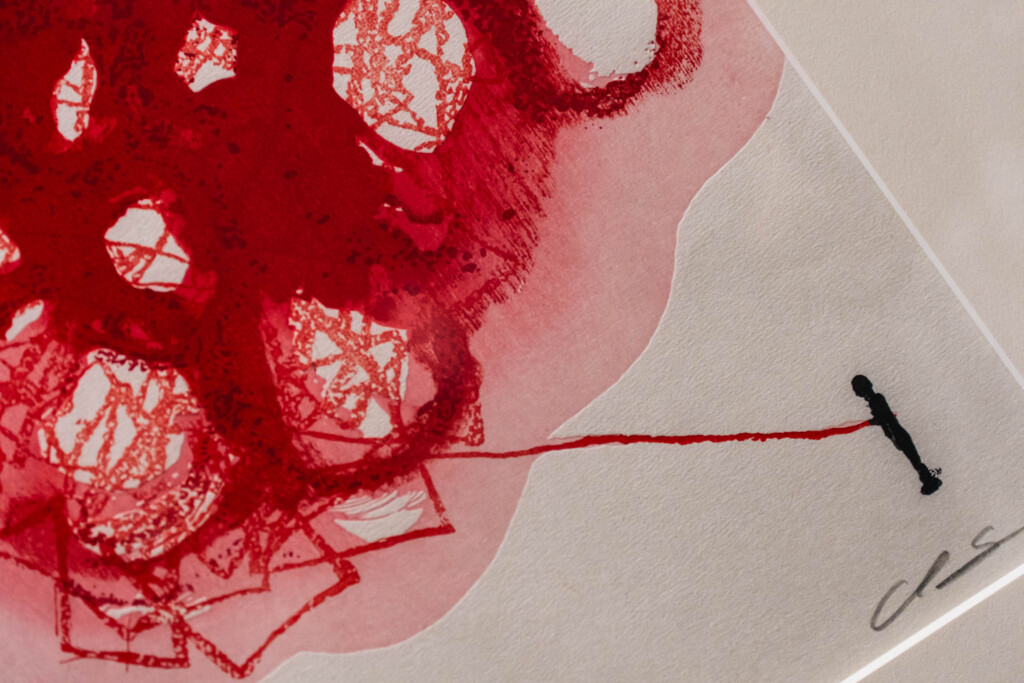

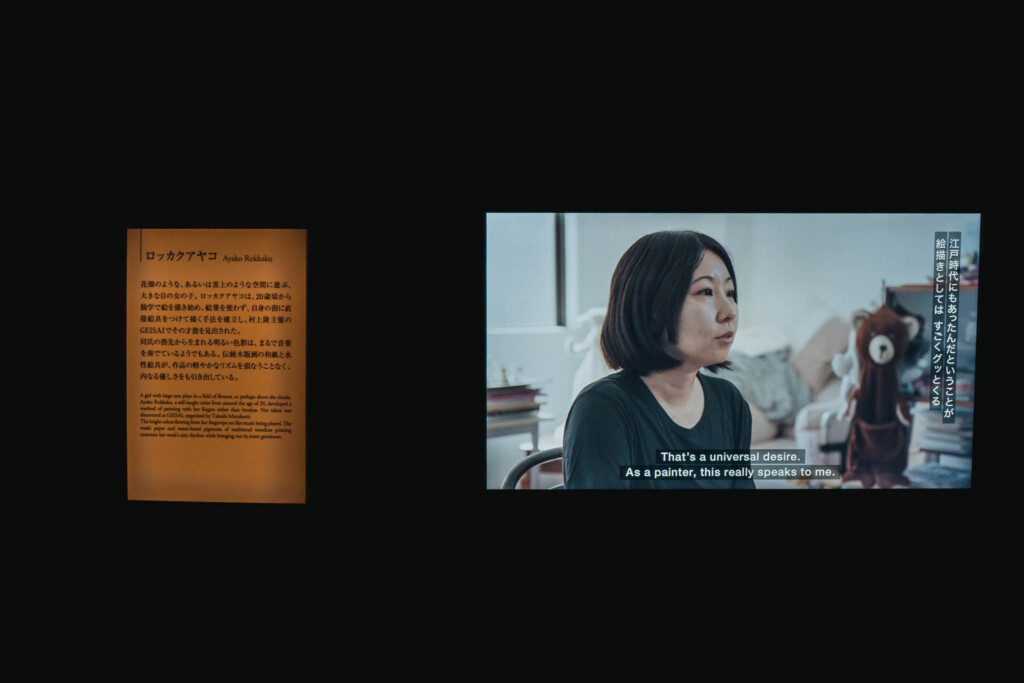

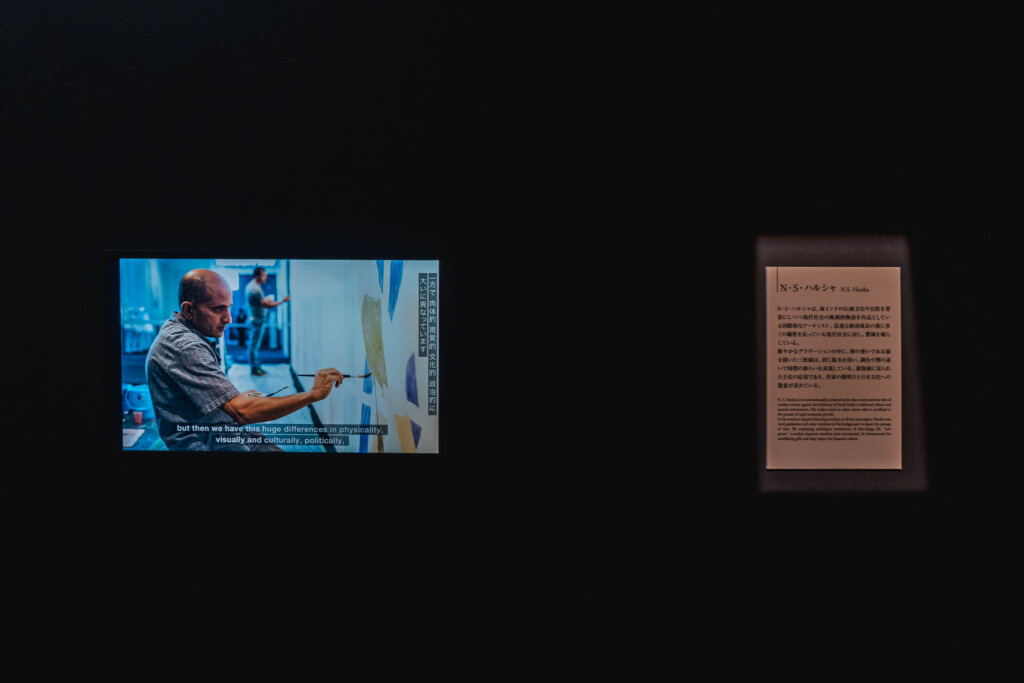

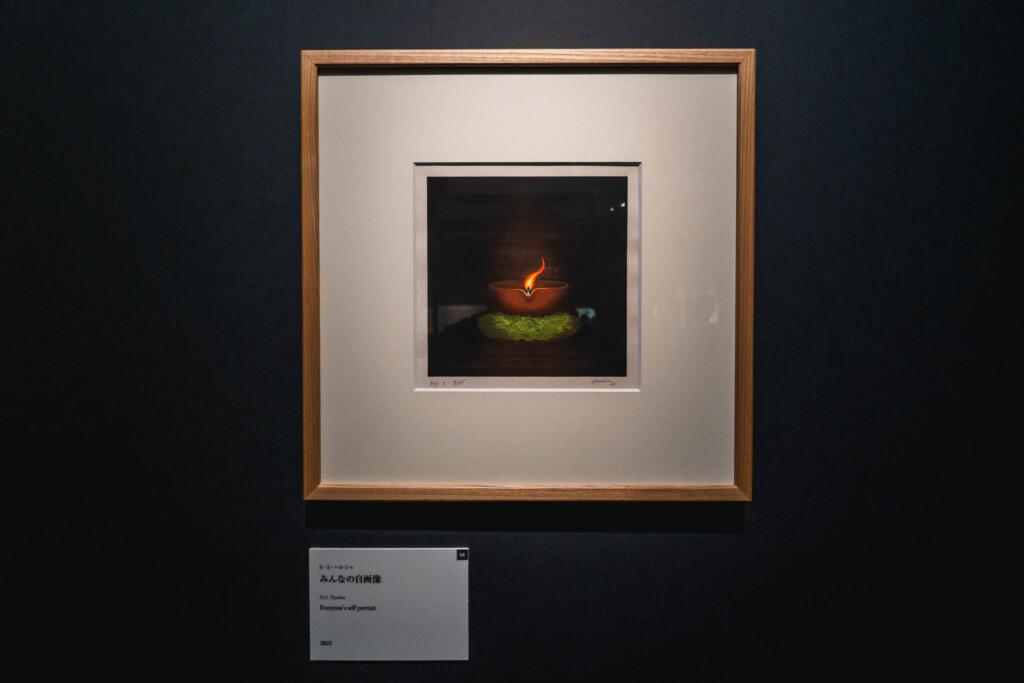

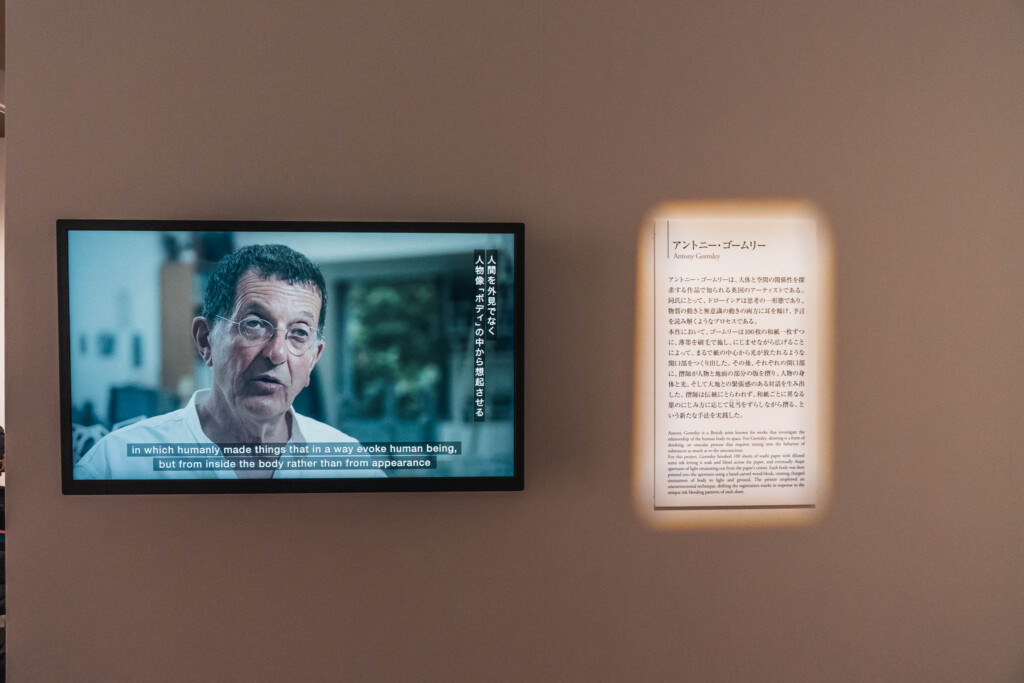

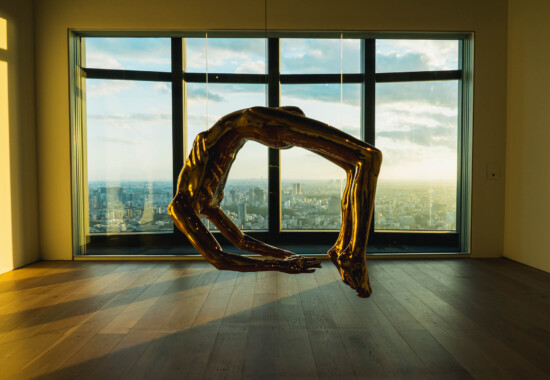

いよいよ展示は2階へ上がり、第4章「現代の絵師たち」へ。ここでは2010年代以降、アダチ伝統木版画技術保存財団が主導する「現代の浮世絵・国際創造プロジェクト」に招聘され、日本の彫師・摺師と協働して制作された最新の木版画作品が一堂に会しています。広々とした4つの展示室に所狭しと並ぶのは、国内外の現代アーティストによる色とりどりの作品群。草間彌生、横尾忠則、名和晃平、塩田千春、山口晃といった日本の著名アーティストから、ロッカクアヤコ、KYNEなど新進気鋭のクリエイター、さらにはアントニー・ゴームリー(英)、リー・ウーファン(韓国出身)、N・S・ハルシャ(インド)、ニック・ウォーカー(英)、ジェームス・ジーン(米)など世界的に活躍するアーティストまで、年齢も国籍も様々な「現代の絵師」たちが集結しました。伝統木版の持つ可能性を各人が自由な発想で押し広げており、その多様さに圧倒されます。

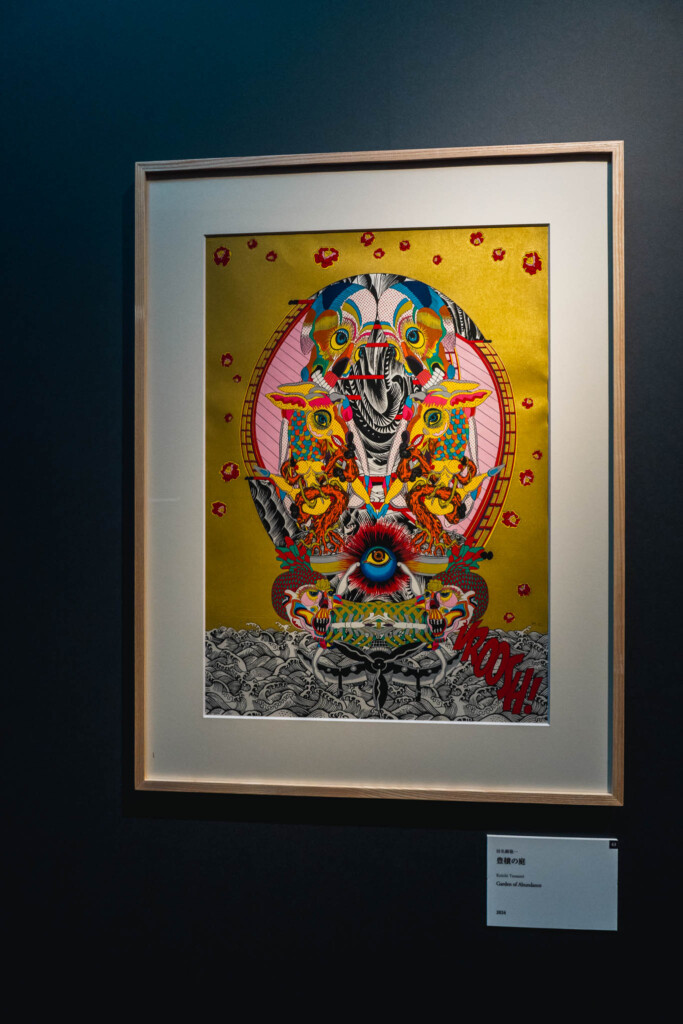

中でも私が足を留めたのは、イギリスの彫刻家アントニー・ゴームリーによる木版画《RAPT》(2025年)です。ぼんやりと光の差す空間にたたずむ人影をミニマルな構図で描いた連作で、その静謐な雰囲気に思わず引き込まれました。ゴームリーの彫刻作品でしばしば扱われる「人間の存在と空間」のテーマが、木版という平面表現でも見事に表現されています。対照的に、田名網敬一の《豊穣の庭》(2024年)は極彩色の幻想世界が広がる大作で、細部まで版を重ねて刷られた色彩のレイヤーに職人技が光ります。田名網氏のポップでサイケデリックな作風が木版画になることで独特の深みが加わり、思わず見入ってしまいました。さらに草間彌生の水玉模様も木版の温もりある風合いで表現されていて、新鮮な魅力を放っていますし、横尾忠則の作品からは和と奇抜さが同居する独特のエネルギーが伝わってきます。各アーティストが「今」という時代の空気や自分の内面世界を、伝統技術というキャンバス上に思い思いに描き出しており、同じ木版画でもこれほど作風が異なるのかと感心しました。まさに浮世絵の「浮世」(=現世)という言葉の原点に立ち返った章であり、現代の多様な感性が木版画と融合することで生まれる新たな芸術の地平を体験できる内容です。

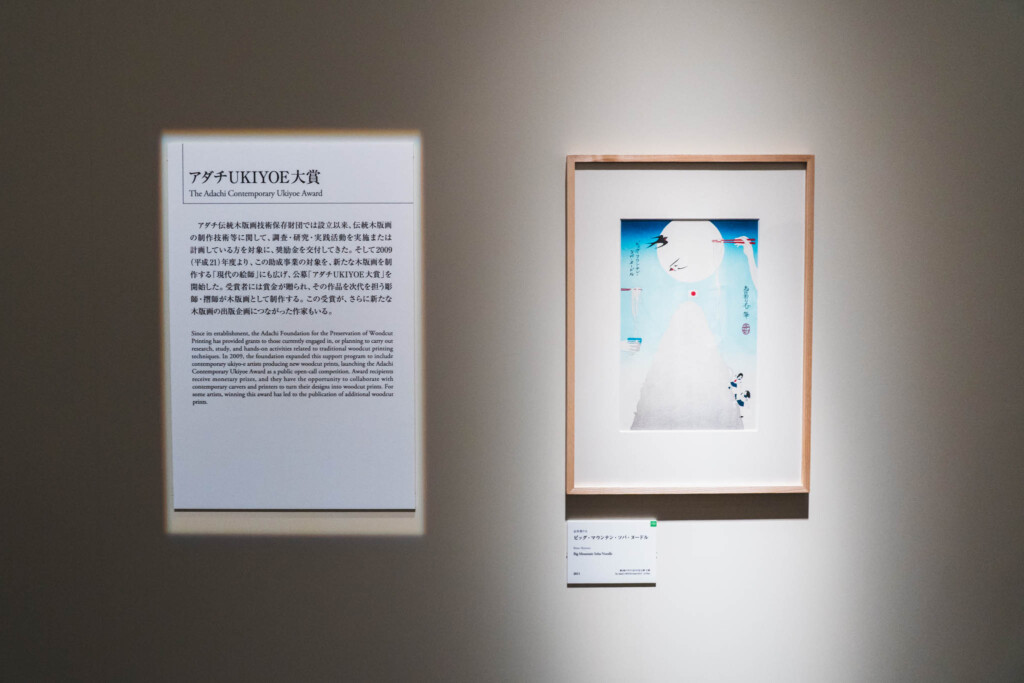

第5章「継承と発展」— 未来の浮世絵師たちへエール

最後の第5章「継承と発展」では、このような伝統木版画の技術を次世代へ受け継ぎ、さらに発展させるための取り組みにスポットが当てられています。実は本展を企画・監修している公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団は1994年の設立以来、職人の育成や現代作品の制作支援を通じて、木版画の技術継承に尽力してきました。その活動の一環として開催されているのが「アダチUKIYOE大賞」です。21世紀の浮世絵師を発掘すべく2010年代から始まった公募展で、国内外から作品を募集し、選ばれたアーティストには現代の彫師・摺師と協働して自身の作品を木版画化する機会が提供されます。

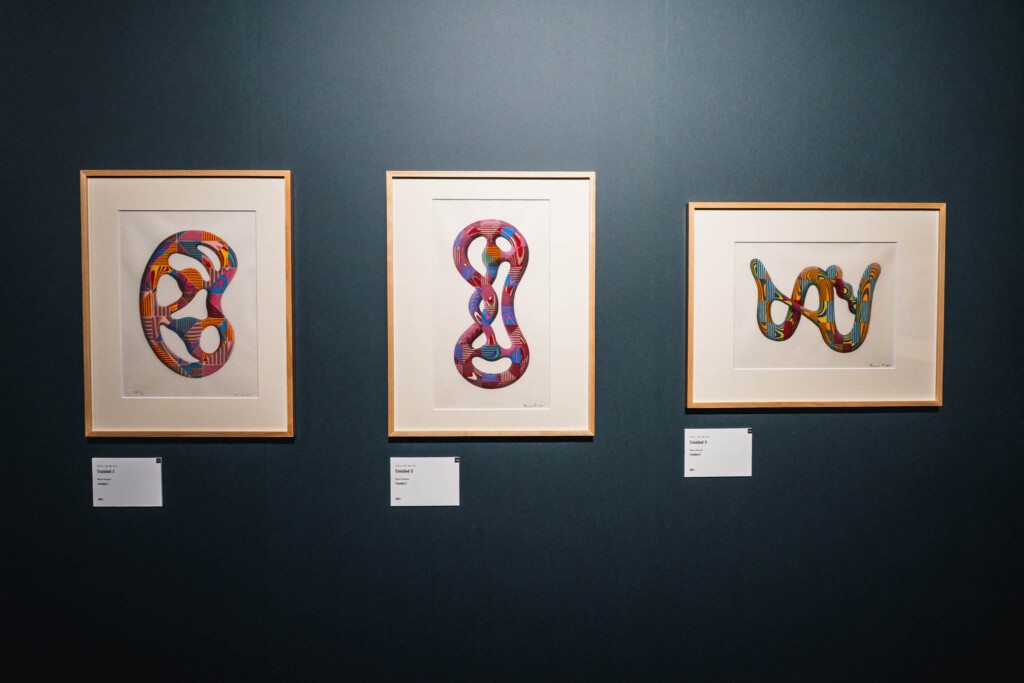

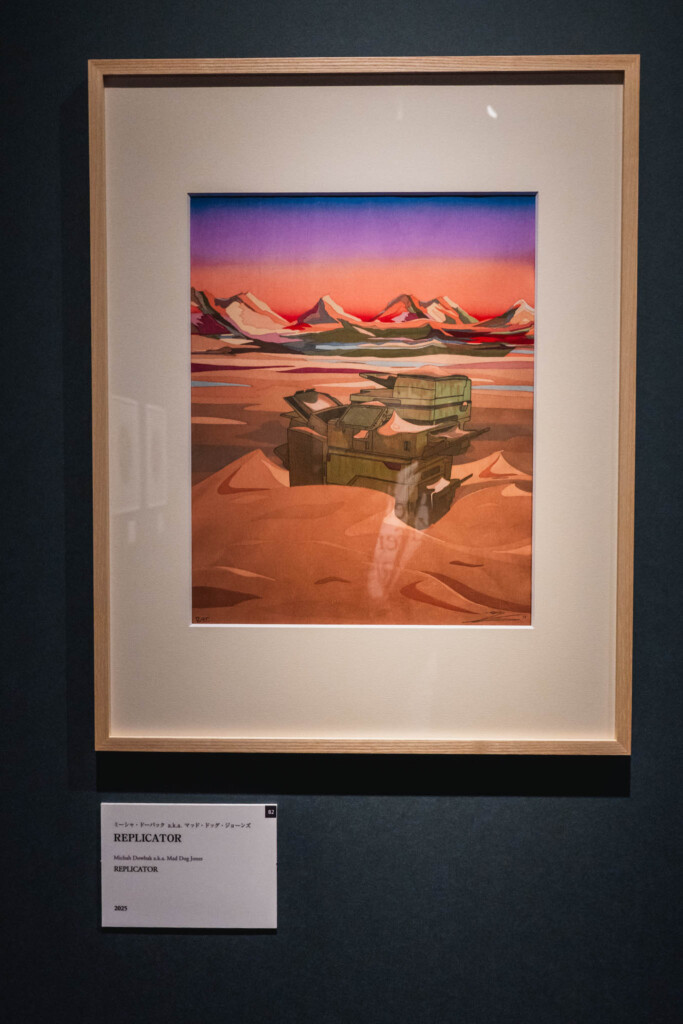

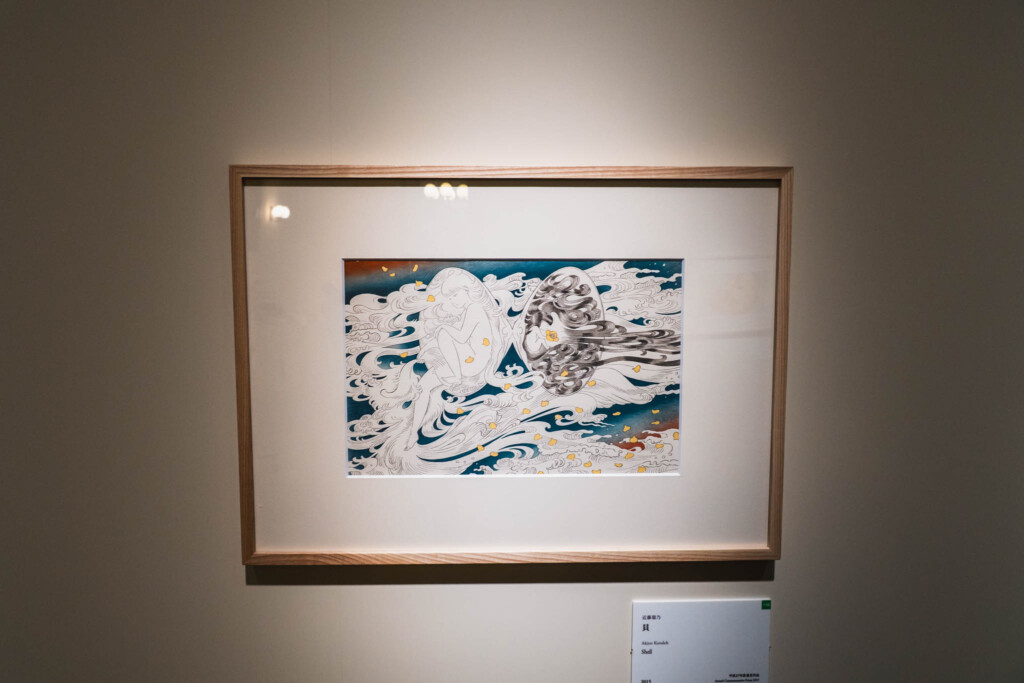

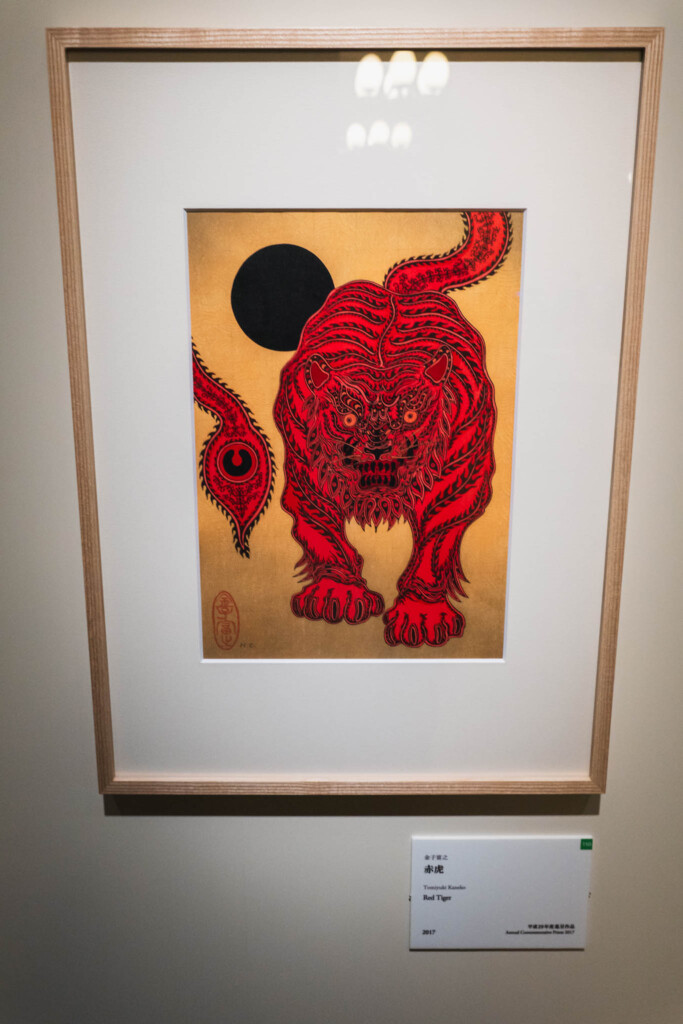

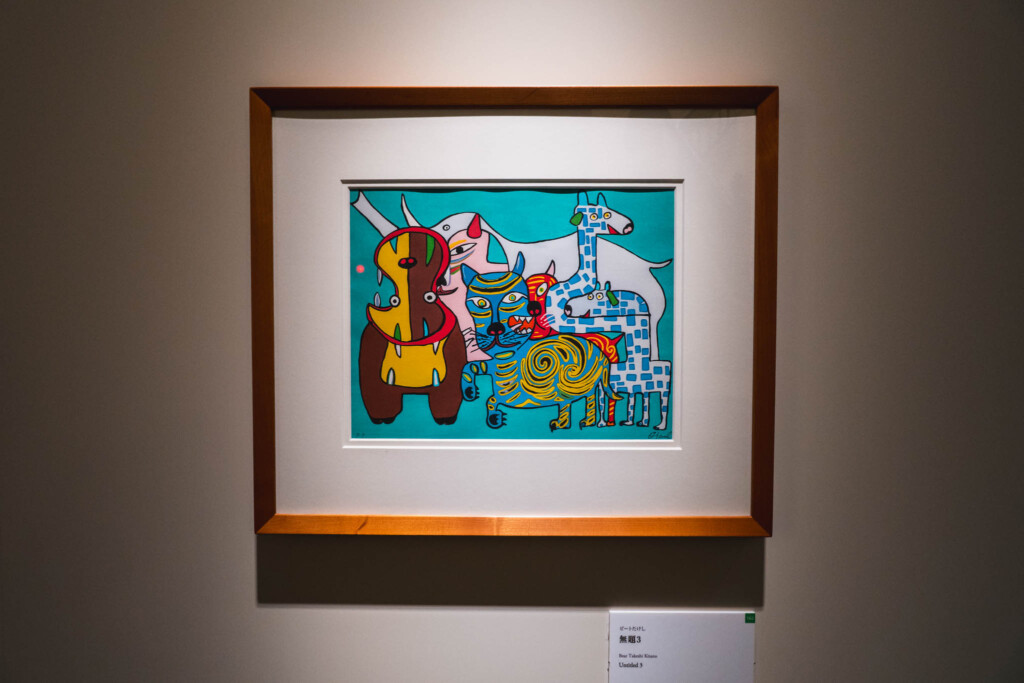

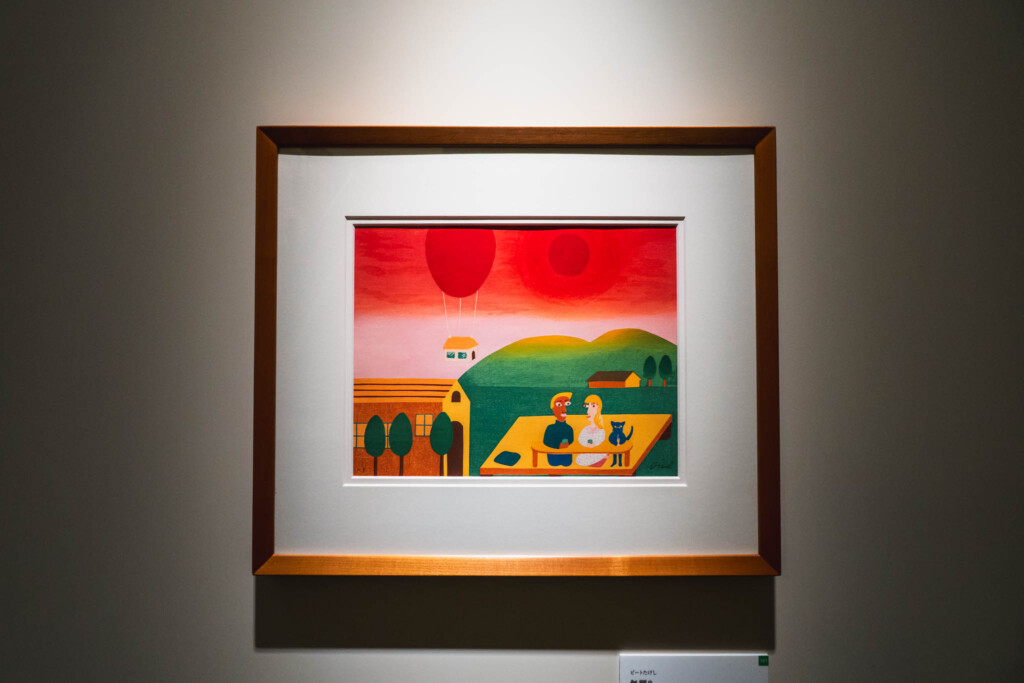

第5章では、このアダチUKIYOE大賞の歴代受賞作品など、若手作家による最新の木版画が紹介されていました。

会場には今年度の大賞・優秀賞受賞者の作品も展示されており、いずれもフレッシュな感性が光る意欲作ばかりです。たとえばグランプリを獲得したKejie Linさん(中国出身)は熱帯の植物や鳥をモチーフに幻想的な下絵を描き、それが職人の手により繊細な木版画として結実していました。また優秀賞のCarmen Ngさん(香港出身)は緻密な線で練り上げた都市風景画を応募しており、その独創的な世界観が木版でどのように表現されるのか期待が膨らみます(※作品制作中とのことで完成作品の展示は今後との案内あり)。日本人作家による受賞作からは、伝統的な日本画の技法やポップカルチャーの要素を巧みに取り入れたものが見受けられ、「次代の浮世絵」を担う若き才能の姿に頼もしさを覚えました。展示を通じ、こうした新人アーティストたちが木版画という古くて新しいメディアに挑戦している様子は、未来への明るい希望を感じさせてくれます。伝統へのリスペクトと新しい発想が融合した作品の数々に、「浮世絵のこれから」がますます楽しみになりました。

まとめ:過去と現在をつなぐ感動体験

一通り鑑賞し終えて会場を出る頃、私は心地よい高揚感に包まれていました。江戸時代の浮世絵から令和の現代アートまで、木版画という一本の糸でつながれた作品世界を旅したことで、美術の時間と空間を超えたダイナミズムを肌で感じ取ることができたからです。普段は別物と思われがちな浮世絵と現代アートですが、本展はそれらが地続きであることを教えてくれます。とりわけ印象的だったのは、展示を通じて「浮世絵」が本来持っていた「当世風のメディア」としての側面が鮮やかに浮かび上がった点です。江戸の浮世絵師たちが当時の世相や流行を描き出したように、平成・令和のアーティストたちもまた自らの時代を映す作品を木版画で生み出している——その事実に気付いたとき、美術の歴史が一本の芯で貫かれたような不思議な感動を覚えました。

伝統と革新が出会い、新たな価値が創造される瞬間に立ち会える展覧会として、「浮世絵現代」は非常に意義深いものです。美しいだけでなく、作品ができるまでの版木や摺りの工程解説、実演映像なども展示されており、職人たちの高度な技にも目を見張りました(木版画の裏側を知ることで、鑑賞がいっそう面白くなります!)。また、同じ東博の平成館で開催中の「蔦屋重三郎展」では喜多川歌麿や東洲斎写楽といった本物の江戸の浮世絵を見ることができるため、併せて鑑賞すると過去から現在への流れがより立体的に感じられるでしょう。私は今回、現代の作品をじっくり楽しんだ後にそちらものぞいてみましたが、江戸の名品が放つオーラと現代作家の作品が醸し出すエネルギーが不思議と響き合うようで、とても贅沢な体験でした。

「浮世絵現代」展は、今だからこそ出会える過去と未来の対話の場。 時代を超えて受け継がれてきた木版画の魅力を再発見すると同時に、これからの時代にそれを継ぐ者たちへのエールを感じることができます。伝統芸術の持つ力と現代クリエイターたちの創造力、その両方に心を揺さぶられる本展は、美術ファンならずとも一見の価値ありです。ぜひ会期中に足を運んでみてください。きっと、浮世絵の世界がこれまでとは違った角度からあなたの心に迫ってくる、そんな特別な体験になるはずです。

この記事へのコメントはありません。