『御上神社』 近江富士に寄り添う国宝社殿と“鉄を鍛つ”祖神の霊気

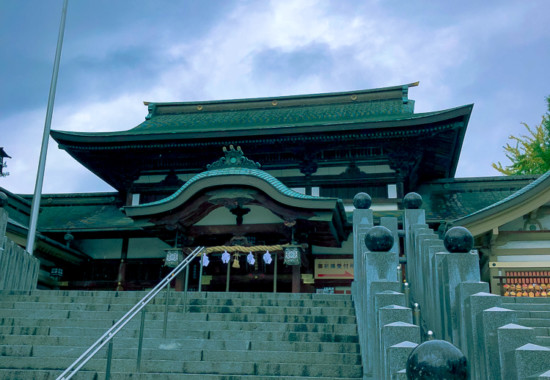

JR琵琶湖線「野洲」駅で滋賀交通バス〈花緑公園行〉に乗り、およそ10分。「御上神社前」で降りると、正面に欅の大鳥居がそびえ、その背後には端正な円錐形の三上山 通称・近江富士が静かに鎮座している。鳥居をくぐった瞬間、山裾から吹き下ろす乾いた風が肌を撫で、胸の奥がきゅっと引き締まった。境内に歩みを進めるごとにヒノキの香が濃くなり、遠い時代の炉の熱と鎚の響きが、かすかな残響となって耳奥に届く。

1.御祭神と社歴 “鉄”と“山”を結ぶ根源神

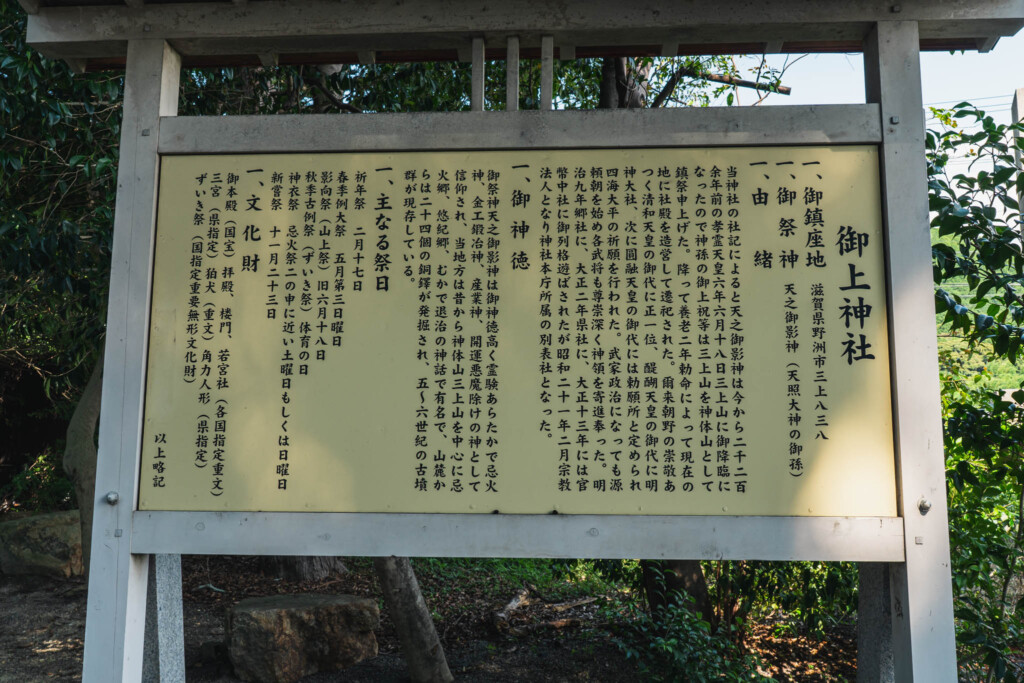

御上神社の御祭神は 天之御影命(あめのみかげのみこと)。日本各地で鍛冶神・製鉄神として祀られる神で、同一視される 天目一箇神 にちなみ「片目で真紅の鉄の温度を見極めた」という伝承も残る(異説あり)。社伝によれば、命が三上山へ降臨したのは孝霊天皇六年(紀元前三世紀頃)。養老二年(七一八)には藤原不比等が現在の地に社殿を造営し、『延喜式』では名神大社に列した。

近世にかけては周辺の鍛冶集団や武家の信仰を集め、「鉄を鍛ち、己を鍛つ」神として崇敬が根付き、今も地元では出陣や起業の折に祈願する風習が息づく。

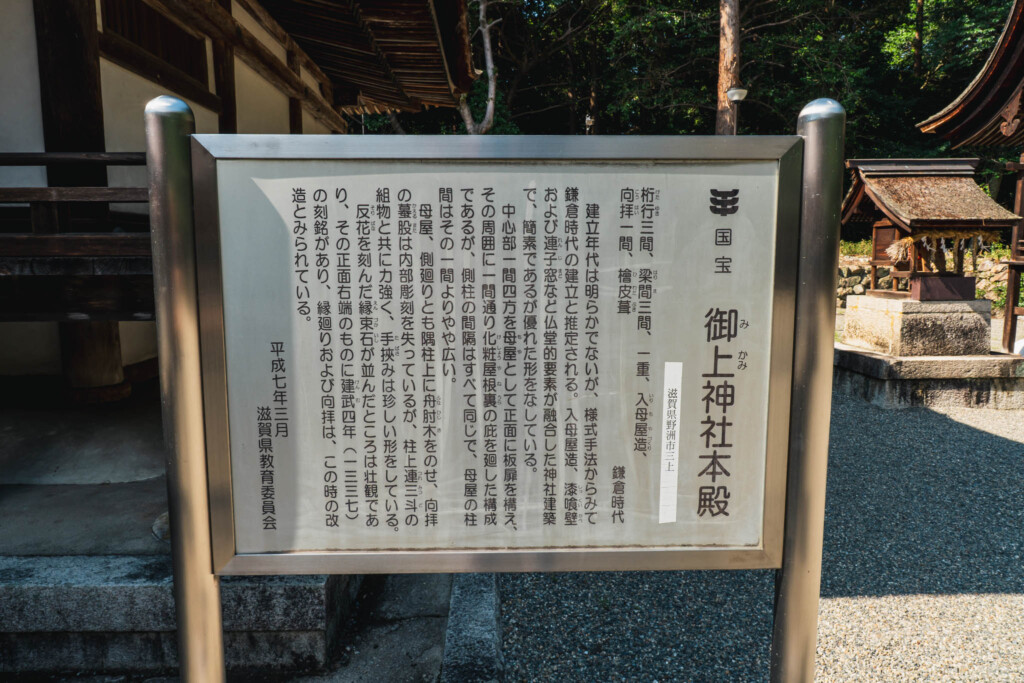

2.国宝本殿 神仏習合を物語る静寂の木肌

鎌倉後期に建立された本殿は、桁行三間・梁間三間、檜皮葺入母屋造。連子窓や漆喰壁といった仏堂的意匠を巧みに取り込み、神仏習合期のエッセンスを今に伝える。室町創建の楼門をくぐり、檜皮屋根の柔らかな曲線を仰ぐと、山の緑に木肌が溶け込み、時代の層が幾重もの静寂となって降り注ぐ。軒下の彫刻を目で追っていると、遠い昔、炉にくべた薪が弾く“パチッ”という音が心の底で蘇り、精神が冶金されるかのような感覚を覚えた。

3.三上山奥宮 磐座に触れる原初のエネルギー

麓の登山口から尾根道を上ること四十分から一時間。山頂の奥宮には巨大な磐座が露出し、修験の行場として古くから信仰を集めてきた。靴を脱いで岩肌に両掌を当てると、微かな振動が指先から背骨へと伝わり、内なる血流と共鳴する。眼下には琵琶湖と近江盆地、遠景に比叡・比良の稜線。広がる視界と、足下から突き上げる大地の脈動が交差し、“いま・ここ”の自分が鍛ち直されていく。

4.年中行事 火と水と土が織りなす祭礼

- 悠紀斎田記念御田植祭(5月第4日曜)

早乙女が白装束で苗を植え、一年の五穀豊穣と鍛冶の火入れ安全を祈願する儀式。田面に映る青空と苗束の鮮緑が、心身に芽吹きの気を注ぎ込む。 - 御田祭(6月1日)

御神田で育まれた稲を刈る前の田守り神事。山の湧水と泥の匂いが混ざり合い、体内のミネラルバランスが整うように感じられる。 - 三上のずいき祭(10月第2月曜)

四七〇年以上続く重要無形民俗文化財。ずいき(芋茎)と季節の草花で飾った三基の神輿が楼門をくぐり、松明の炎が夜気を焦がす。鉄を赤める炉火の象徴とされ、見守るだけで胸底に熱が灯る。

5.境内セルフワーク・ガイド

- 楼門前“鉄門結界”

一礼して橋を渡るイメージで三歩進み、鼻から三拍吸って胸に“緋”をため、口から“鈍色”として吐き切る。錆びた思考を除き、真芯を灼く準備を整える。 - 本殿拝所“金鎚瞑想”

二拝二拍手一拝ののち目を閉じ、心中で“カーン”と一打する音を想像。思考を一瞬で鍛ち澄まし、アイデアの火花を呼び込む。 - 奥宮磐座タッチ

岩に掌と額を当て、体内を一本の鉄柱が貫くイメージを保つ。足裏から地磁気、頭頂から宇宙線が流れ込み、心身がずしりと安定する感覚を味わう。

6.結び──鉄を鍛ち、己を鍛つ

御上神社は、近江富士の穏やかな稜線を背景に、「火・水・鉄」の生成エレメントを束ねる稀有な聖域だ。国宝本殿の静寂、ずいき祭の躍動、磐座の原初エネルギー その全てが「意志を鍛え、形を創る」大切さを教えてくれる。目標に向けて心を打ち直し、人生を再冶金したいとき、三上山麓の澄んだ空気を吸い込み、天之御影命にそっと誓いを立ててほしい。胸の奥で赤々と炉火が燃え始め、次の一歩を確かな鉄槌で打ち出せるはずだ。

この記事へのコメントはありません。