『Two Paintings』で出会う、記憶と再生──アンゼルム・キーファー展レビュー

— 二条城「ソラリス」と映画『アンゼルム』を経て、二つの絵と向き合う時間 —

はじめに:二つの絵との静かな対話を求めて

京都・二条城で開催中の大規模展「アンゼルム・キーファー:ソラリス」で味わった圧倒的な体験が、まだ記憶に新しく残っています。歴史ある空間に響く崩壊と再生のイメージに心揺さぶられ、作品世界に深く浸ったあの感動——それを胸に、私は東京・北青山のギャラリー、ファーガス・マカフリー東京へと足を運びました。実は二条城での展覧会と連動する形で、東京ではアンゼルム・キーファーの新たな個展「Two Paintings」がスタートしているのです。展示作品はタイトル通りわずか二点。広大な二条城の展示とは対照的に、ここではたった二つの絵画と静かに向き合います。少ないからこそ一作一作に深く没頭できるはず——そんな静かな対話を求めてギャラリーの扉を開きました。

見どころ:作品ディテールと体験が織り成す物語

《E. T. A.ホフマンのために》— 静謐な水面に映る記憶の風景

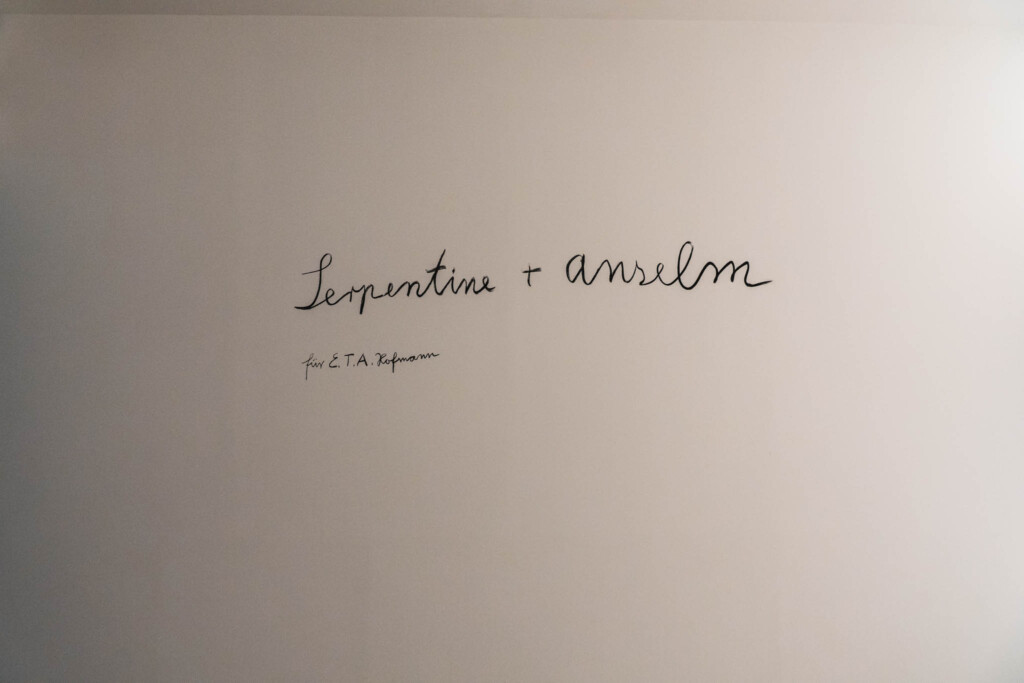

薄明かりの射すギャラリーの一室に入ると、壁一面を占める《E. T. A.ホフマンのために》(2015–24年)が出迎えてくれました。黄金色に煌めく上部と、水鏡のように静かな反射を湛えた下部。画面には金箔や粘土、テラコッタ片、炭など様々な素材が重ねられ、まるで静かな水面に牧歌的な風景が映り込んでいるかのような光景が広がっています。草や茎のようにも見える細かなディテールの中に、ひとすじの蛇の彫刻が紛れているのを見つけたとき、その静寂の中に潜む神秘にハッとしました。実際、日本文化において蛇は知恵・富・変容・再生の象徴であり神の使いともされますが、干支である今年「巳年」にこの大作が初公開されるのはとても象徴的に思えます。

この作品を眺めながら、私は昨年観たドキュメンタリー映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』で描かれていたキーファーの創作シーンを思い出しました。広大なアトリエでキャンバスに藁を貼り付け、火炎放射器で豪快に焼く。その後、燃え残った灰や炭を定着させるように高温で溶けた鉛をバケツから流し込む…。そんな大胆な制作プロセスを想像すると、目の前の作品に刻み込まれた黒く焦げた痕跡や分厚いマチエールが、一層生々しい“物質の記憶”として迫ってきます。実際、キーファーはありとあらゆるマテリアルを駆使し、その痕跡をキャンバス上に残す作家です。黄金に染まった空と静かな水辺——その美しい表層の下に、燃やされ、溶かされ、そして定着された時間の堆積が感じられ、私はしばし言葉を失いました。

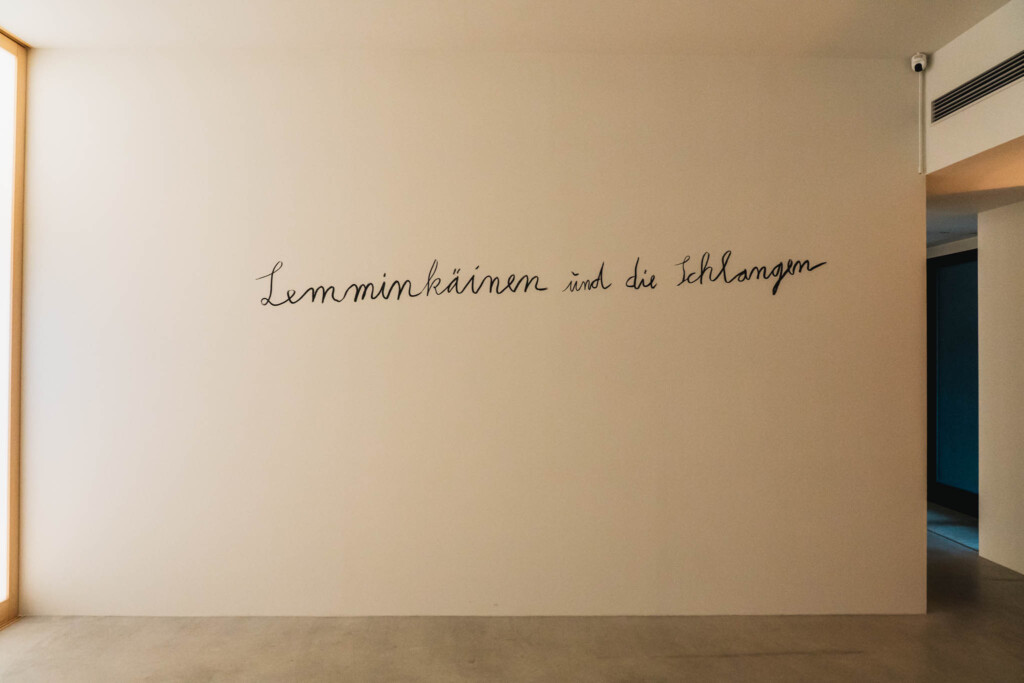

《er hexte eine Schlange aus dem Wasser》— 群青の深淵から甦るもの

続いてもう一方の展示室に足を踏み入れると、先ほどとは対照的に深い群青と土褐色に満ちた《er hexte eine Schlange aus dem Wasser》(2016年)が現れます。タイトルはドイツ語で「彼は水から一匹の蛇を魔法で生み出した」という意味。作品の上部には作家の手書きと思われるドイツ語の文章が走り書きされ、フィンランド叙事詩の英雄「レンミンカイネンと蛇たち」という言葉も壁面に記されています。キャンバス表面に目を凝らすと、実物の蛇を模したオブジェがまるで泥の中から頭をもたげるように埋め込まれているのが見え、その周囲には鉛のような銀灰色の物質が飛び散っています。暗い水底を思わせる重厚なレイヤーの中に潜む蛇の存在に、こちらも思わず引き込まれました。

この絵でも、私はキーファーの制作風景を重ね合わせて鑑賞しました。おそらく粘土や絵具を何層にも塗り重ね、時に削り取り、さらに上から溶解した鉛を高所から撒き散らすことで生まれたであろう荒々しいテクスチャー。画面に焼き付いたひび割れや鉛の流跡は、まさに創造と破壊が同時進行するキーファーのアトリエそのものです。映画の中で巨大なキャンバスに向かい、全身で素材と格闘していたキーファーの姿が脳裏に蘇り、作品を見る眼差しがより一層鋭くなっていくのを感じました。群青の深淵から立ち現れる蛇たちは、神話や伝承の世界と現実とをつなぐメタファーのようでもあります。絵画という平面の中に実体を持ち込むことで、幻想を現実に接続する狙いが感じられ、その大胆な発想に思わず唸ってしまいました。

ちなみに、この東京での展示空間は、障子越しにやわらかい外光が入る設計になっており、その光が明るいグレーの壁に溶け込むことで、静かで温もりのある雰囲気が生み出されていました。二つの絵は壁を挟んで向かい合うように配置されており、まるで静かに対話しているかのようです。一方が「記憶の静けさ」を語り、もう一方が「再生の予兆」を囁く…そんな風に感じられ、鑑賞者である私もその対話に耳を澄ませていました。

まとめ:朽ちたものから芽吹く光

二つの大作にじっくり向き合った帰り道、心には不思議な静けさと高揚感が同居していました。闇があるからこそ光が立ち上がる。忘れ去られたものの中にこそ未来の種子が宿る。キーファーの作品世界が教えてくれるのは、そんな希望のメッセージかもしれません。燃やされ朽ちた鉛板や錆びた鉄屑でさえ、彼の手にかかれば新たな物語を湛えるキャンバスとなり、見る者の胸に静かな光を灯すのです。京都・二条城の『SOLARIS』展で味わった感動が、東京のギャラリーでも確かに蘇りました。歴史と対峙した壮大なインスタレーションとはまた異なる、ごく親密な距離での鑑賞体験。北青山の静謐な空間で、アンゼルム・キーファーの二つの絵画は私にそんな無言の真理をそっと手渡してくれたように感じます。

この記事へのコメントはありません。