京都・祇園祭 後祭宵山 2025 — 提灯の海を歩き、11基の山鉾と出会う夜

祇園祭と八坂神社

祇園祭は、京都・八坂神社の祭礼であり、日本三大祭の一つに数えられます。起源は平安時代の869年、都で疫病が流行した際に、その鎮静を祈って行われた「御霊会(ごりょうえ)」が始まりです。

八坂神社の御祭神・素戔嗚尊(スサノオノミコト)は、古来より厄除け・疫病退散の神として信仰され、祇園祭はその御神威を町に広める重要な行事として続いてきました。

祭りは毎年7月1日から31日まで1か月間にわたり、神輿渡御、山鉾巡行、宵山など多彩な行事が行われます。その中心にあるのが、神輿渡御(神様の移動)と、山鉾巡行(町を清める動く御神体の行列)です。

前祭と後祭

もともと祇園祭は前祭(さきまつり)と後祭(あとまつり)に分かれており、前祭は神輿渡御の「先行」、後祭は神輿を本社に還す「還幸祭」として位置づけられていました。

昭和41年に巡行は前祭に一本化されましたが、2014年から再び二分制が復活。現在では、

- 前祭(7月17日巡行)… 豪華で人出も多く、山鉾数は23基

- 後祭(7月24日巡行)… 落ち着いた雰囲気、山鉾数は11基、最後に大船鉾が巡行を締めくくる

という形で、それぞれ異なる趣を持っています。

宵山は巡行の3日前から行われ、後祭宵山(7月21〜23日)では、山鉾の装飾や屏風飾りを間近で鑑賞でき、町衆と交流できる距離感が魅力です。

宵山の雰囲気 — 光と音と人の流れ

2025年7月21日から23日、私は後祭宵山の道を歩きました。

日が沈むとともに、新町通や室町通には無数の提灯が灯され、金色の光が川のように連なります。笛の高く澄んだ音、太鼓の低く響く音、鉦の涼やかな響きが混ざり合い、歩くたびに違う旋律が耳に届きます。

町家の格子戸の奥では、江戸期の屏風や掛け軸、海外からもたらされた織物が公開され、訪れる人々は足を止めて見入り、やがて静かに歩き出す。浴衣姿の若者も、何十年もこの祭を見守ってきた地元の方も、同じ道を同じ速度で進んでいきます。

今年は、後祭11基すべての山鉾を巡り、すべてで御朱印をいただきました。御朱印帳に並んだ朱印は、その夜の光と音と空気を閉じ込めた証です。

後祭の11基 — 由来と体験

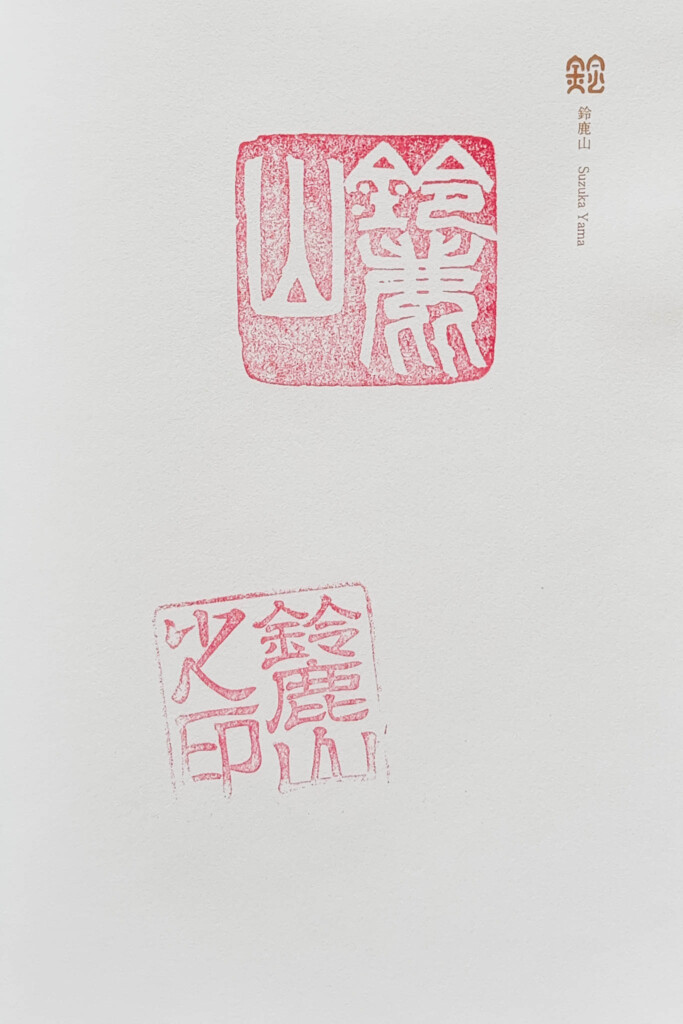

鈴鹿山 — 瀬織津姫命と悪鬼退治

伊勢国鈴鹿峠で悪鬼を退治した女神・瀬織津姫命を祀る、祇園祭でも珍しい女性神の山。

ご神体は金の烏帽子を戴き、大長刀を持つ凛とした姿。前懸「黄砂の道」、胴懸「桜図」「紅葉図」、見送りの雲龍文様など、織物はすべて名品揃い。

町の方から「瀬織津姫は災厄を川に流す祓いの女神」と教わり、御朱印を受ける前に自然と手を合わせました。淡い水色の衣が提灯に照らされ、清流そのもののようでした。

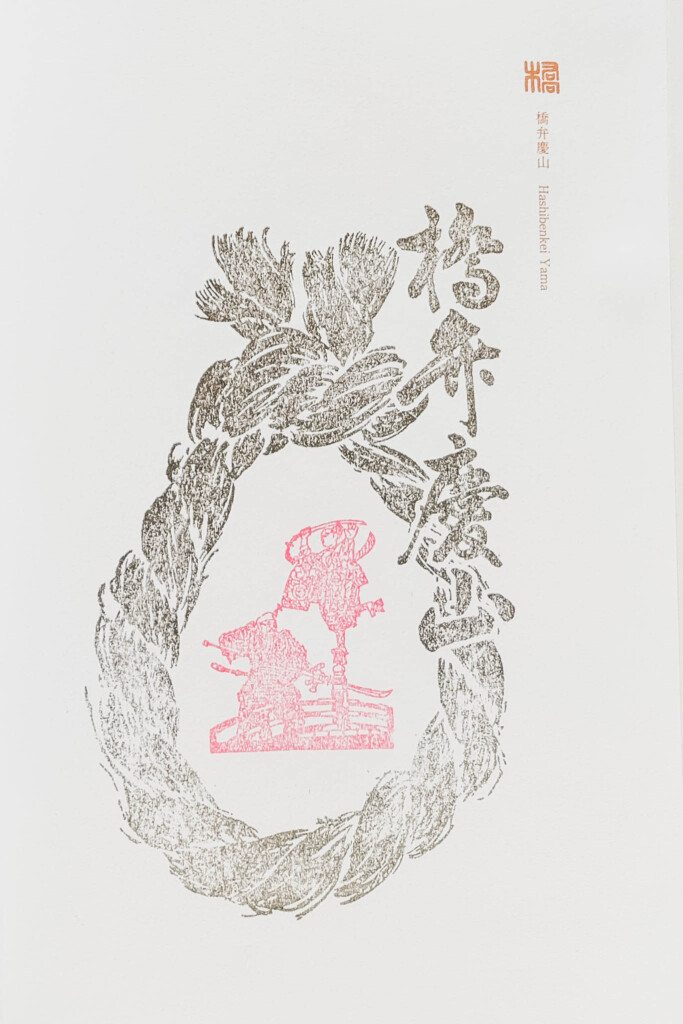

橋弁慶山 — 牛若丸と弁慶、運命の出会い

題材は、五条大橋での義経(牛若丸)と弁慶の出会い。中央の二体の人形は、義経の軽やかさと弁慶の剛健さを見事に対比させています。

欄干や橋板の造形、衣装の刺繍は細部まで緻密。宵山の灯りが金糸を輝かせ、二人の視線が交わる瞬間を浮かび上がらせます。御朱印を受けながら、千本取り伝説と、この山の力強さを重ねました。

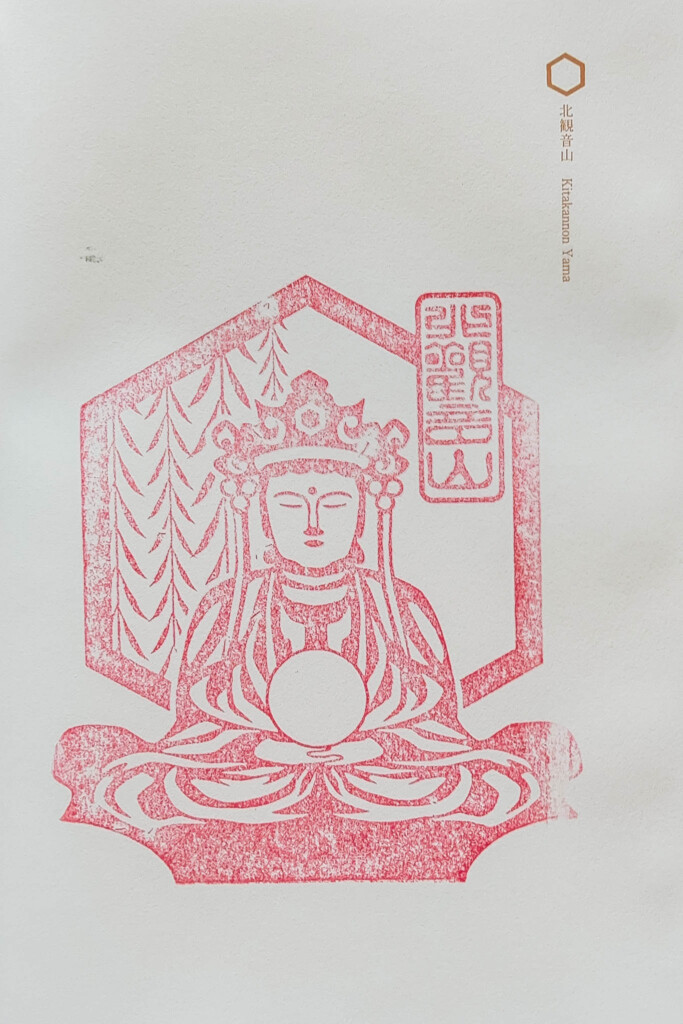

北観音山 — 観音菩薩、町を見守る大きな山

楊柳観音菩薩を祀る北観音山は、引き山の中でも最大級。

前懸や見送りには、ペルシャやベルギーの古絨毯、中国明代の織物など多国籍な装飾が施されています。

山上から見下ろすと、提灯の川が南観音山の方向へまっすぐ延び、二基が町を挟んで守護している構図がはっきりと見えました。御朱印帳の朱印も、その守護の証のようでした。

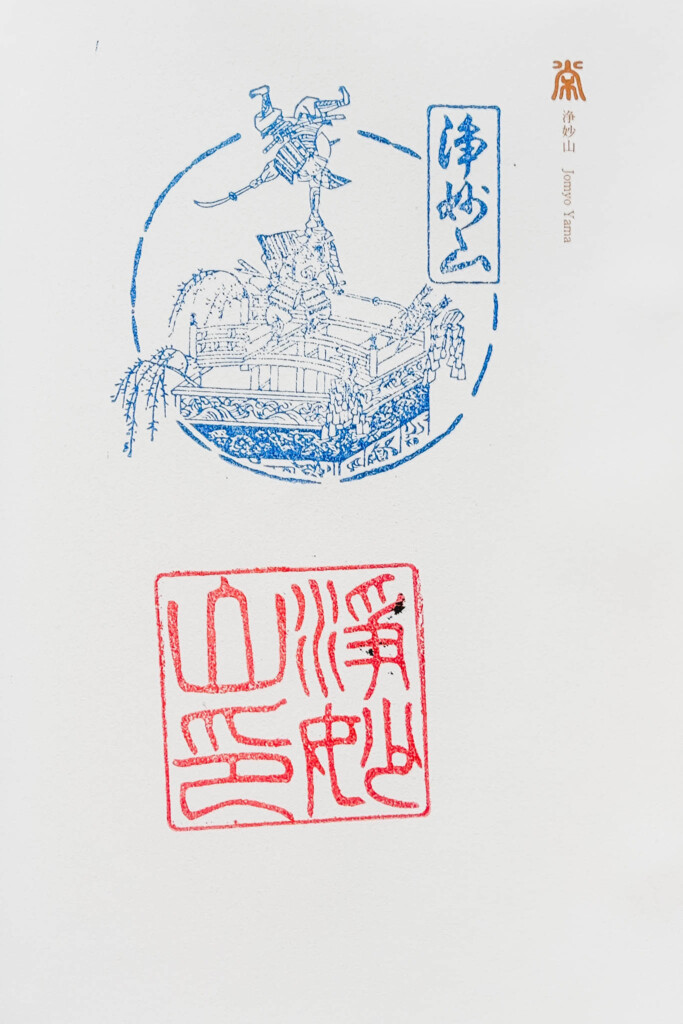

浄妙山 — 宇治川の合戦、橋上の一瞬

宇治川の合戦での先陣争いを再現。

一来法師が筒井浄妙の肩を踏み越える瞬間は、人形でありながら動きを感じさせます。甲冑や武具は時代考証を踏まえて作られ、提灯の光が金具に反射し、戦場の火花を思わせました。御朱印を受けた後も何度も振り返りたくなる山です。

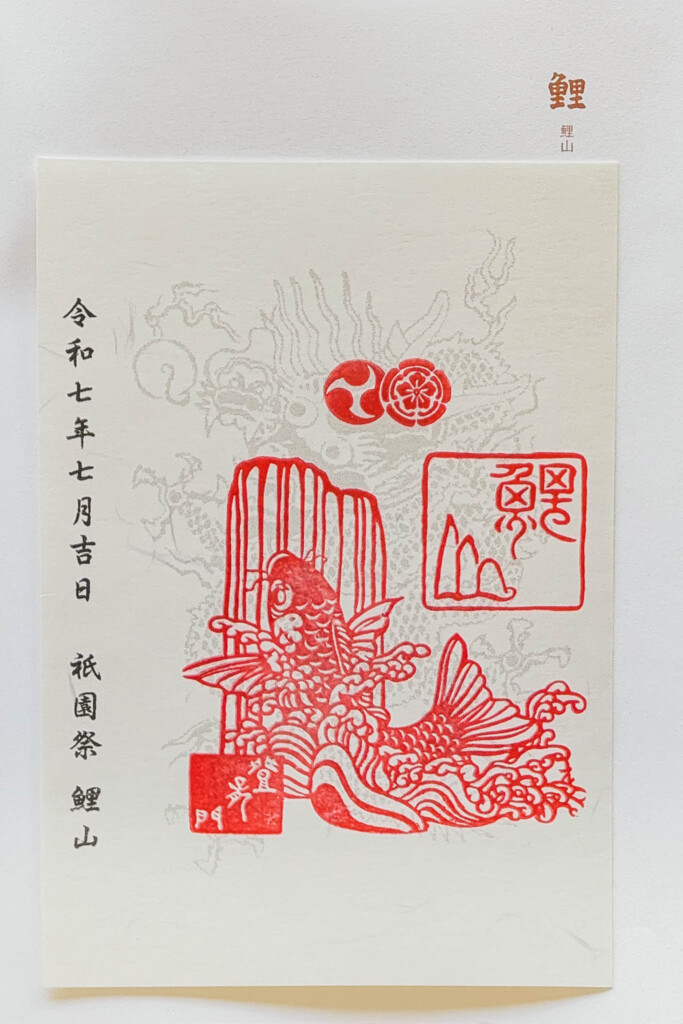

鯉山 — 登竜門を駆け上がる金鯉

中国の故事「登竜門」を題材に、金色の鯉が天へ昇る姿を表現。

波文様や水草の刺繍、青い染色布が物語を引き立てます。宵山の人混みの中、この鯉を見上げると、自分も挑戦の門をくぐる気持ちになります。御朱印を受ける手に力が入りました。

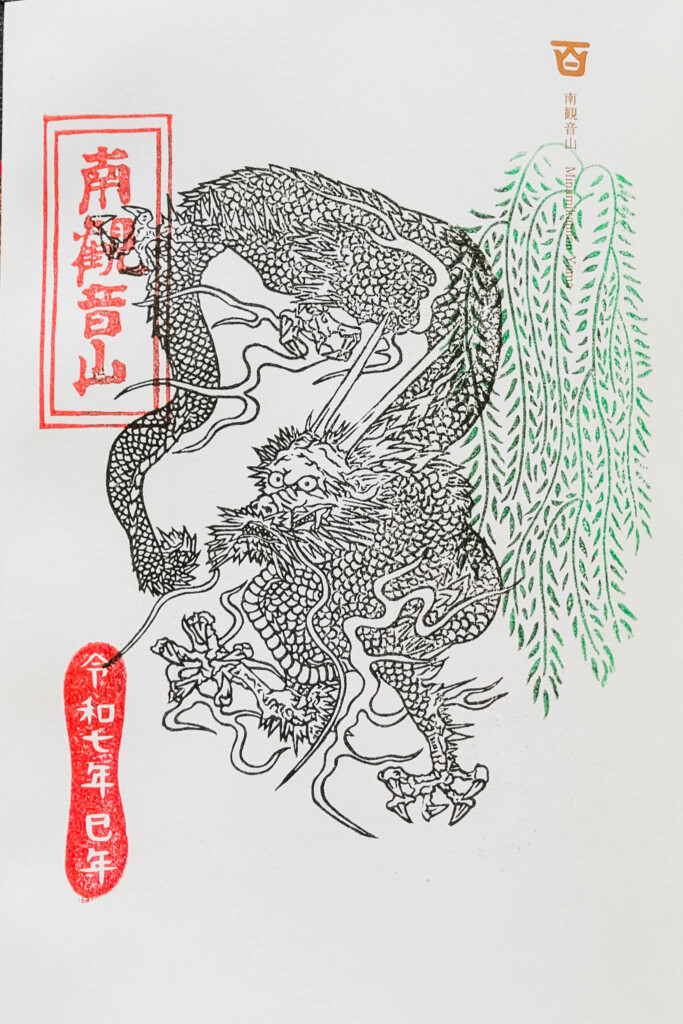

南観音山 — 慈悲深き観音の加護

北観音山と対を成す南観音山は、柔和な観音像を祀ります。

朱と金を基調とした装飾が華やかで、夜空に浮かぶ姿はまさに守護神。囃子の音も優しく、人々の歩調が自然と緩やかになります。御朱印を受けながら、慈悲に包まれる感覚がありました。

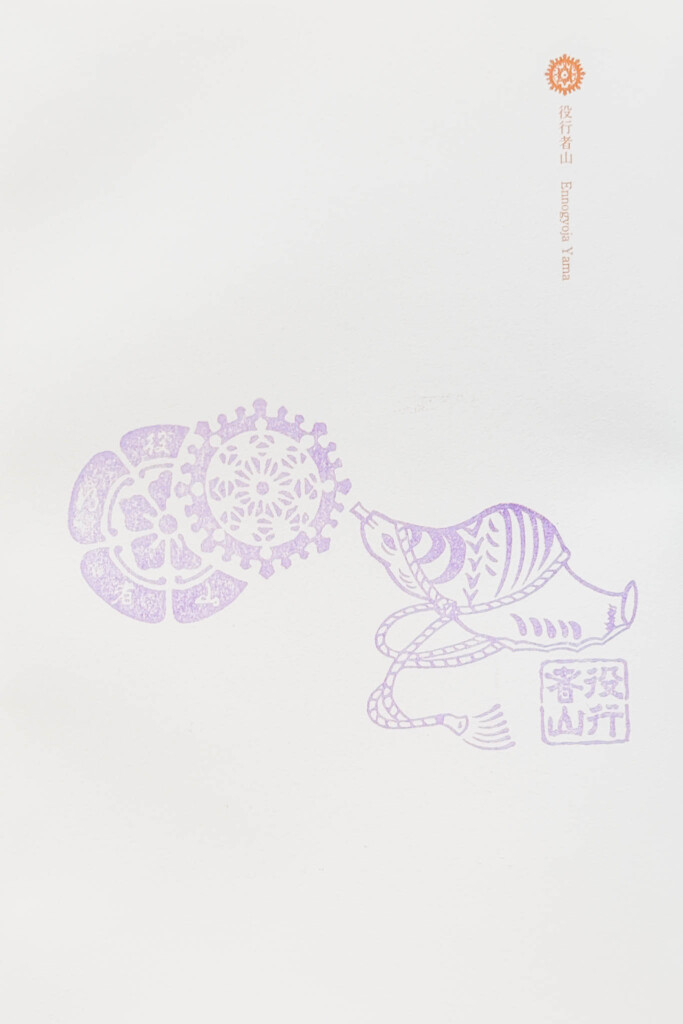

役行者山 — 修験道の祖、山を越える

役行者が葛城神と一言主神を従え、険しい山を越える場面を再現。

背景の山や岩は立体的で、夜の光と影が神秘的な世界を描きます。御朱印を受けながら、修験者の息遣いまで想像できました。

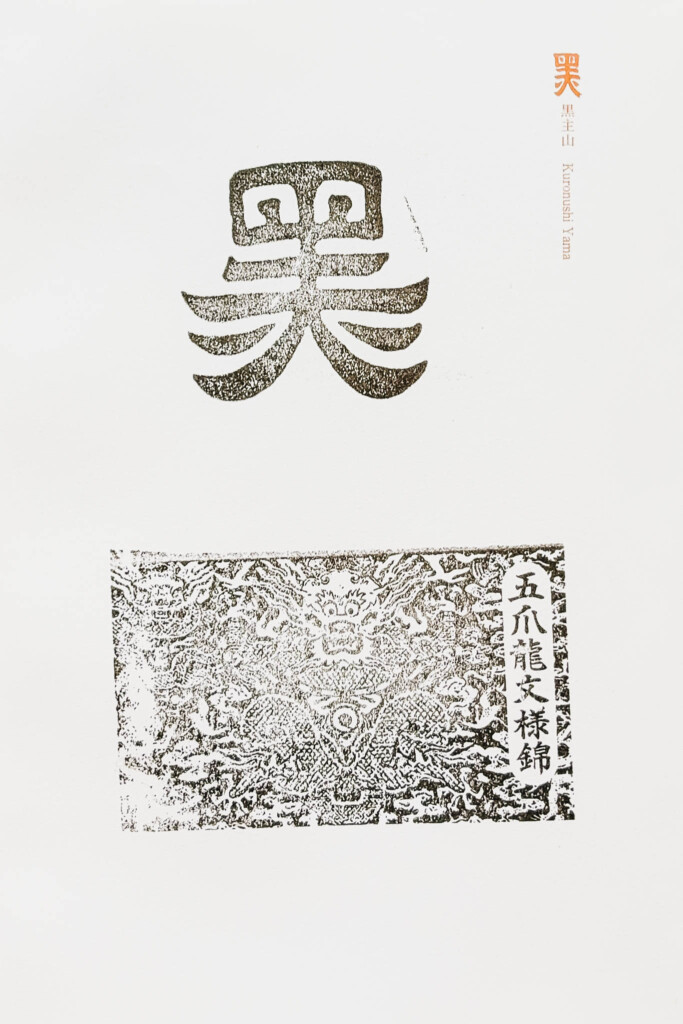

黒主山 — 桜を仰ぐ歌人の心

大伴黒主が満開の桜を仰ぐ姿を表現。

刺繍された桜は角度によって色合いを変え、夜風に揺れているよう。御朱印を押してもらいながら、夏の夜に咲く春を堪能しました。

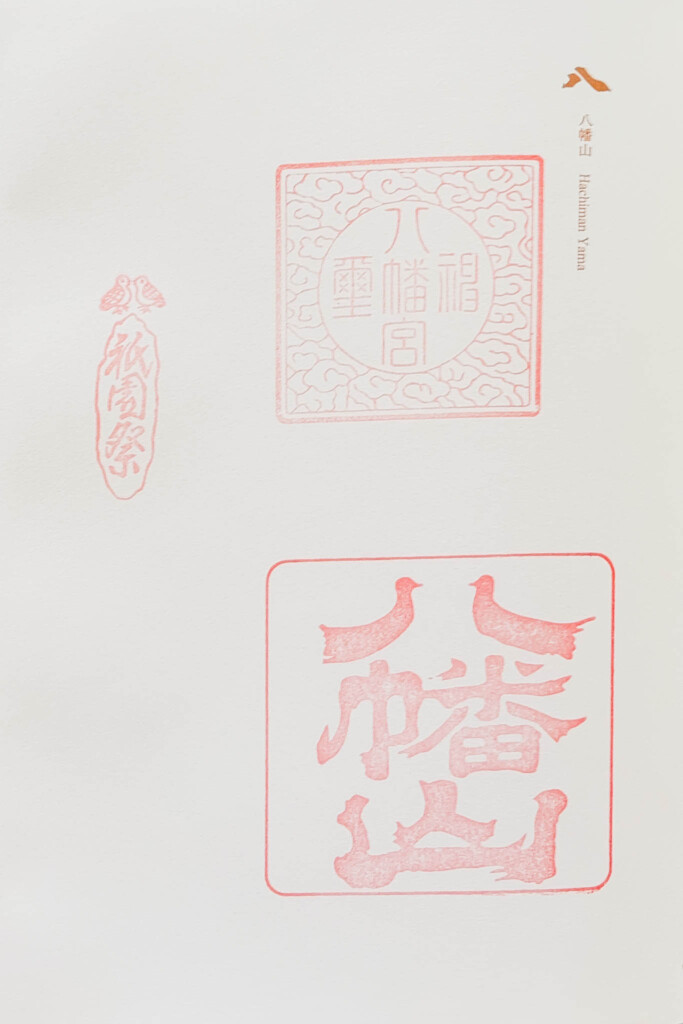

八幡山 — 厄除けと守護の社殿

小さな社殿を載せた八幡山は、八幡神を祀ります。

宵山では厄除けの粽や御守りが授与され、参拝客が絶えません。御朱印を手にすると、八幡様の守護を授かったような気持ちになりました。

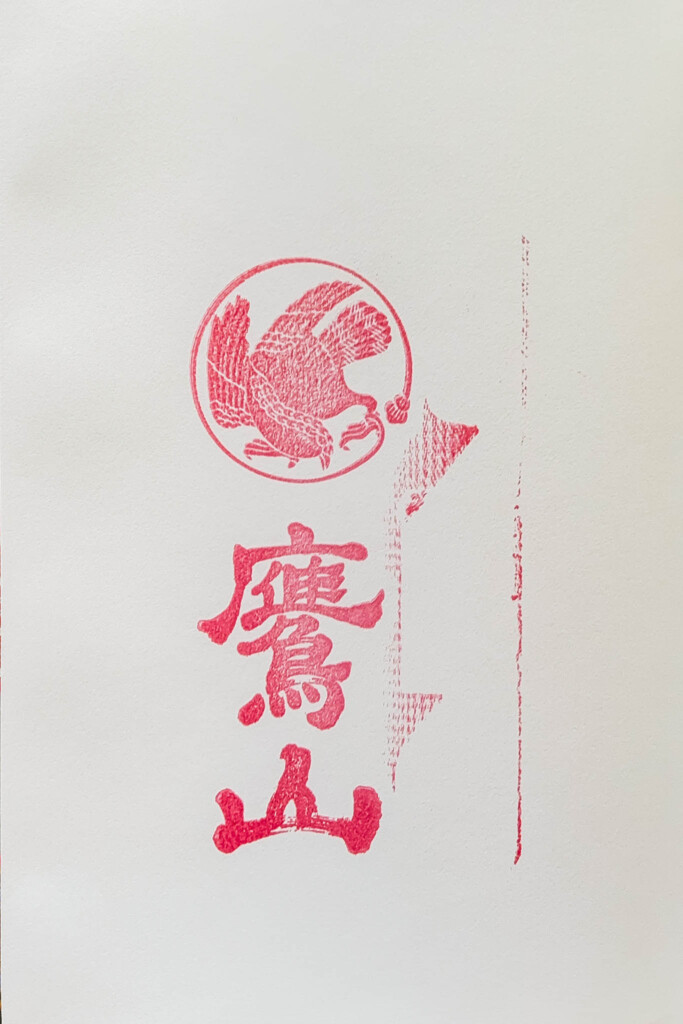

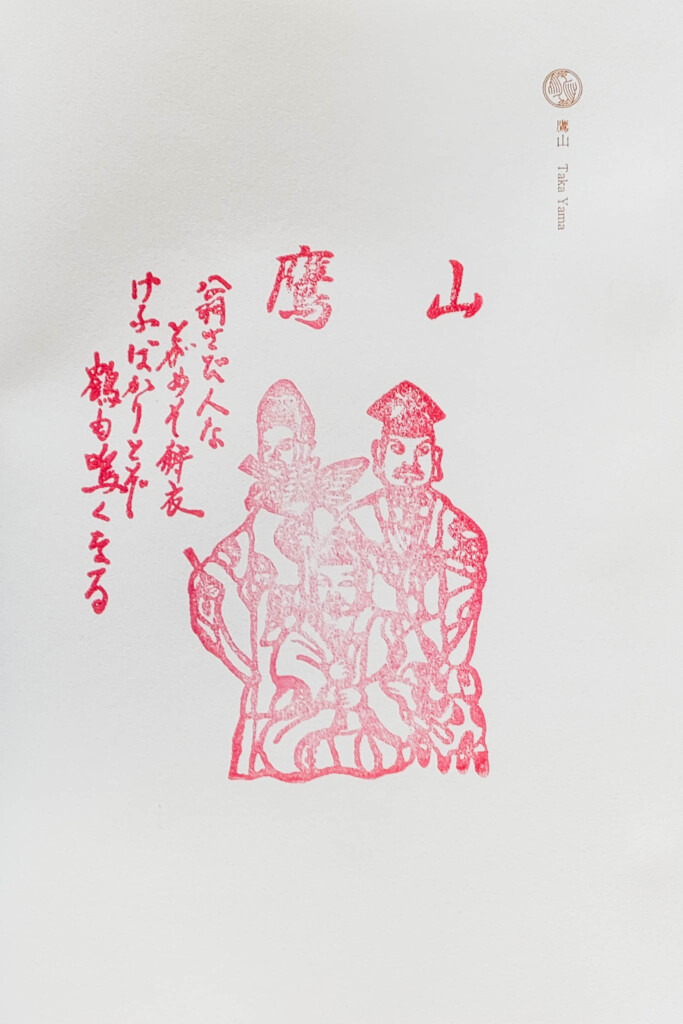

鷹山 — 復活を遂げた鷹狩りの山

2022年に復帰した鷹山は、江戸期の姿を忠実に再現。

鷹狩の場面を表す人形は羽根の質感まで細密に作られています。御朱印をいただきながら、町衆の再建への情熱を感じました。

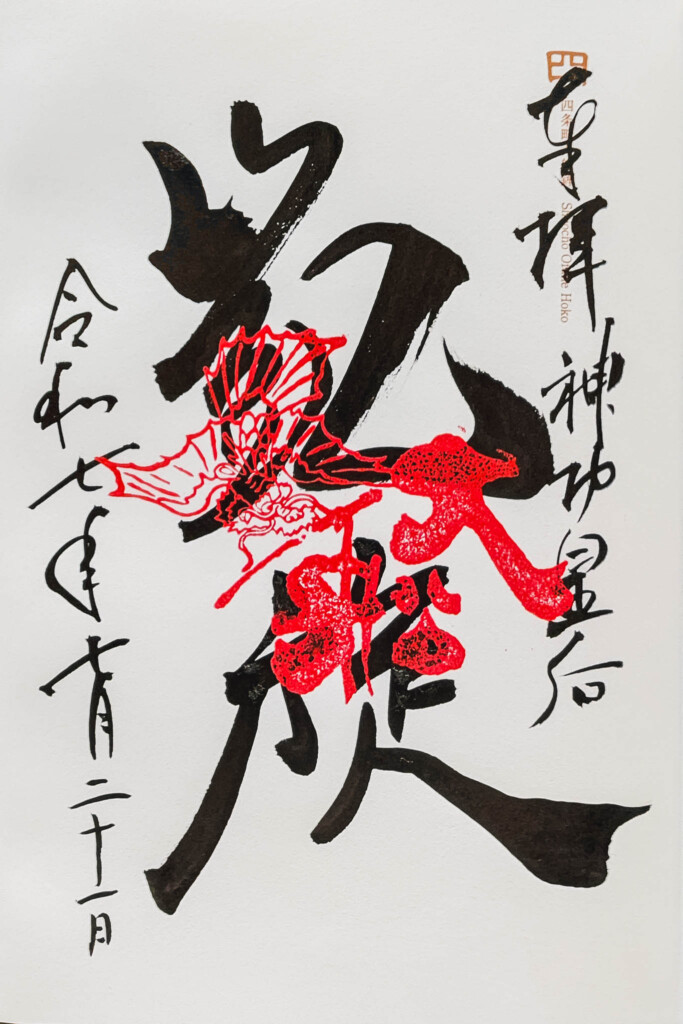

大船鉾 — 神功皇后、海原を行く

巨大な船形の鉾で、舳先には神功皇后像。

異国情緒あふれる装飾、ペルシャ絨毯、船体を支える太い柱や綱は圧巻。今回は特別に鉾の中まで入り、木の香りと熱気に包まれながら構造や祭具を間近に見ました。御朱印を受け、この内部体験は宵山最大の思い出となりました。

宵山を終えて

御朱印帳に並んだ11の朱印は、その夜の光と音、そして町衆との会話を封じ込めた宝物。

後祭宵山は、ただ見るだけでなく、歩き、触れ、聞き、感じる祭り。

来年もまた、この光と音の道を歩きたいと心から思います。

この記事へのコメントはありません。