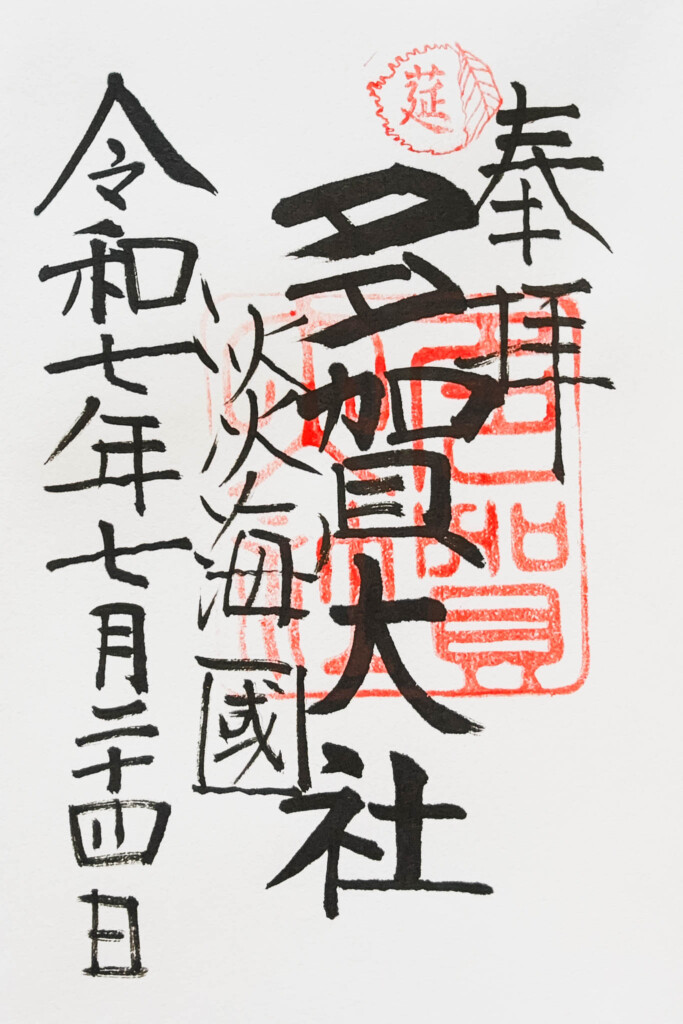

『多賀大社』 “お多賀さん”に寿(ことほ)ぐ、延命長寿の聖域

近江鉄道「多賀大社前」駅を降り、糸切餅の暖簾が連なる門前町を歩くこと約十分 ゆっくり歩いても十二分ほどで、欅の大鳥居が姿を現す。鳥居をくぐった瞬間、比良山系から吹き下ろす乾いた風と犬上川の湿った空気が交わり、ふっと身体が軽くなる感覚に包まれた。ここ多賀大社は、国生み・神生みの親神 伊邪那岐大神 と 伊邪那美大神 を祀る“延命長寿・縁結び・厄除け”の総本宮。「お伊勢参らばお多賀へ参れ。伊勢は多賀の子でござる」と歌われたように、伊勢神宮と並び称される格式を誇り、今も近江の人々から「お多賀さん」の愛称で親しまれている。

1.御由緒 “いのち”の源をたずねて

『古事記』には「伊邪那岐大神は淡海の多賀に坐すなり」とあり、創祀は少なくとも奈良時代以前とされる。平安朝では延喜の制の名神大社に列し、鎌倉・室町期には武家や庶民にも信仰が拡大。江戸時代には「お多賀詣で」が伊勢参りと並ぶ一大ブームとなり、参道には宿坊や茶店が立ち並んだ。現代でも年間約百万人が参拝し、“いのちを養い、縁を結ぶ”霊験にあずかっている。

2.長寿信仰の象徴「お多賀杓子」と「寿命石」

- お多賀杓子

拝殿前には長さ一メートルを超える巨大杓子が掲げられている。元正天皇の病を癒やしたという伝承から「病を掬い取る」霊力があるとされ、授与所で頒布される小杓子守は、台所や玄関に飾るだけで邪気を“さらりとすくい取る”と評判だ。 - 寿命石(じゅみょういし)

拝殿右手に鎮座する花崗岩。東大寺再建を指揮した俊乗坊重源がこの石に腰掛けたところ二十年の寿命を授かったと伝わる。参拝者が願いを書いた小石を積み重ねる風習があり、そっと手を添えると、石のぬくもりが掌から心臓へと伝わり、鼓動がゆったり整う。

3.馬と神輿が駆ける「古例大祭(多賀まつり)」

毎年四月二十二日に斎行される古例大祭は鎌倉時代から続く当社最古の神事。馬頭人(ばとうにん)と御使殿(おつかいでん)を先頭に、四十余頭の騎馬と約五百名の行列が町を練り歩く。犬上川河原では御弊合わせ、富ノ木では神輿の川渡しが行われ、春の陽光と馬の蹄音が大地を震わせるたび、体内に眠る生命力が呼び覚まされる。

4.四季の祭礼と“いのちのリズム”

| 季節 | 祭典 | みどころとスピリチュアルポイント |

|---|---|---|

| 立春前日(2月2日) | 節分祭 | 桃の弓矢と豆で邪気を祓い、新年をクリーンアップ |

| 6月第一日曜日 | 御田植祭 | 早乙女が苗を植え、五穀豊穣と心身の芽吹きを祈願 |

| 8月3〜5日 | 万灯祭 | 約一万灯の提灯が境内を照らし、先祖の魂と対話する“灯明の道” |

| 11月23日 | 新嘗祭 | 実りに感謝し、自分の努力も「結実」へ導く |

特に万灯祭では、夜空を彩る一万の灯が風に揺れ、祖先と自分の命のつながりを静かに示してくれる。提灯の灯を仰ぎながら深呼吸すると、胸の奥で“いのちの火”がそっと強まるのを感じるはずだ。

5.境内セルフワーク・ガイド

- 太鼓橋で呼吸法

上りで息を吸い切り、頂点で一拍止め、下りでゆっくり吐く。橋の勾配が呼吸にリズムを与え、迷いを洗い流す。 - 御本殿で“いのち”を宣言

二拝二拍手の後、自分の名前と願いを小声で告げる。声帯の微振動が御祭神のエネルギーと共鳴し、背筋が温かくなる感覚が目安。 - 寿命石でグラウンディング

両手を石に当て、足裏から地中へ深い根を伸ばすイメージを。根の先が琵琶湖の水脈に触れた感覚があれば長寿の気が巡行。 - 門前町で糸切餅を味わう

赤と青の三筋を糸でスパッと切り分ける所作は「悪縁を断ち、良縁を結ぶ」象徴。柔らかな餅と小豆餡の優しい甘さが心をほぐす。

6.おわりに──“寿ぎ”を携えて帰路へ

多賀大社には、“生む”も“還る”も包み込む深い母性のような気が満ちている。お多賀杓子は厄をすくい、寿命石は鼓動を整え、万灯祭の灯は祖先の愛を照らし、糸切餅は縁を結ぶ──すべてが 「いのちをつなぎ、日々を祝う」 というシンプルで力強いメッセージを放っていた。忙しさの中で自分のリズムを見失いかけたとき、あるいは新たなスタートラインに立つ前に、“お多賀さん”を訪ねてみてほしい。ひと呼吸ごとに体が軽くなり、心に長く穏やかな光が差し込むはずだ。

この記事へのコメントはありません。