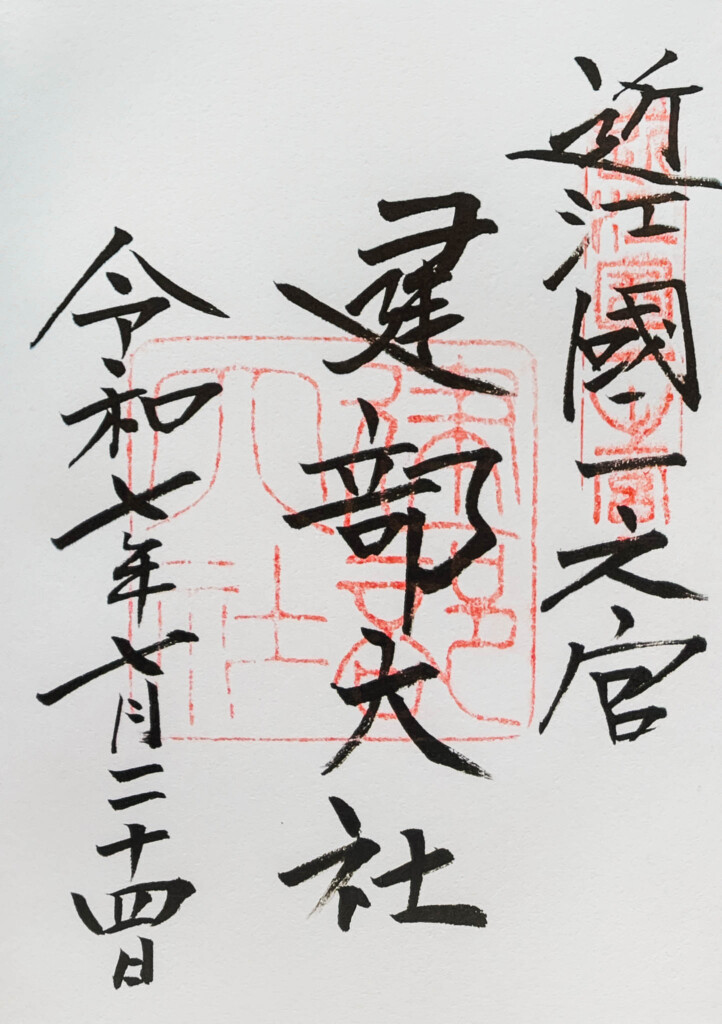

『建部大社』 瀬田川の風を背に“勝運”を射抜く、近江国一之宮の力場

JR琵琶湖線「石山」駅から旧東海道を歩いて約二十五分。石段の先に朱の大鳥居が現れ、背後で瀬田川の水面がきらめく。石山駅前から〈建部大社前〉行きバスに乗れば十〜十五分、京阪「唐橋前」駅からは瀬田の唐橋を渡って十分ほどで境内に至る。こうして川と陸、二つの“流れ”が交わる交差点に立つだけで、胸の奥が小さく鳴り始める。

1.御祭神と創祀 ヤマトタケルの剛気とオオナムチの包容

主祭神は 日本武尊(やまとたけるのみこと)。景行天皇四十六年(西暦一一六)に創祀され、天武天皇九年に現在地へ遷座したと伝わる。後に 大己貴命(おおなむちのみこと) を合祀し、「勝負を決する剣」と「国を育む愛」が同殿に宿る社となった。流人時代の源頼朝が当社で必勝を祈願し、平家討伐後に神領を寄進した逸話から、今も“出世開運”の御神威はゆるぎない。

2.境内の五大パワースポット

| スポット | 概要・霊験 |

|---|---|

| 願い石 | 拝殿左手に鎮座する石。初穂料で“身代わり石”を授かり、願いを書いて自宅で祈願し、成就後に返納する独特の作法が人気。願い石そのものに両手を当てると、胸骨の内側がじんわり温まる。 |

| 頼朝公の出世水 | 社務所横の井筒から湧く霊水。地下深くの水脈から汲み上げた軟水で、ポリタンク持参の参拝者も多い。「一口含むと目標が定まり、背筋が伸びる」と評判。 |

| 水琴窟 | 神門近くの手水舎裏に設けられた甕。柄杓で水を落とすと、琴のような余韻が足元から響く。音が澄むほど心が整い、集中力が高まると言われる。 |

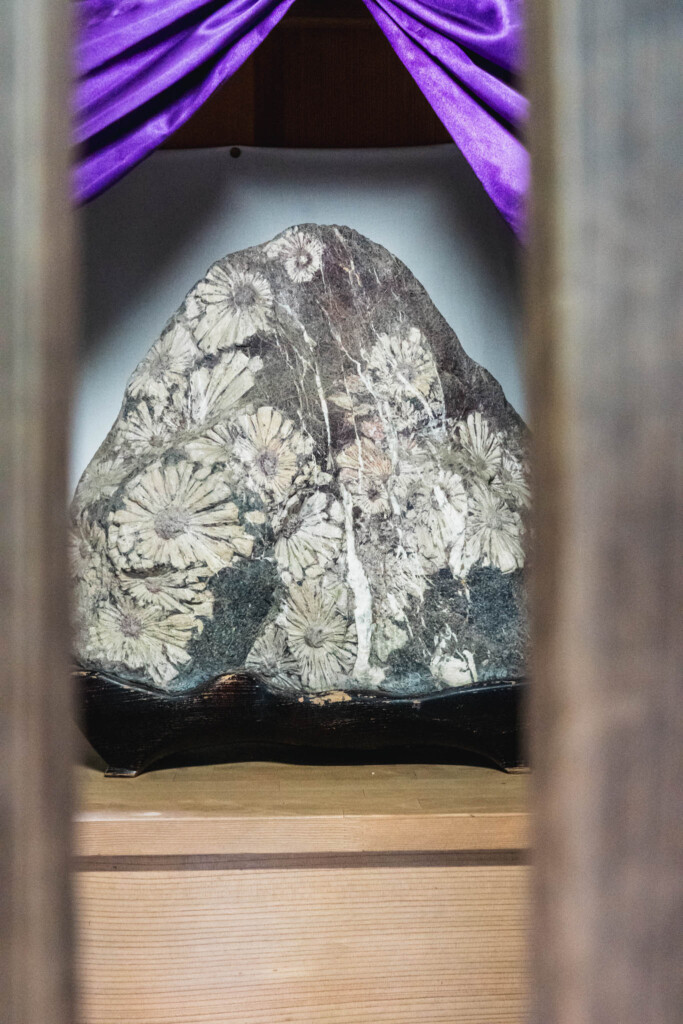

| 菊花石 | 本殿裏手に鎮座する放射状の菊紋をもつ天然石。「家門繁栄と子孫長久」を象徴し、掌をそっと当てると脈拍が穏やかになる。 |

| 瀬田の唐橋遥拝所 | 境内南側から瀬田川を跨ぐ古橋を一望。古来“急がば回れ”で知られる交通要衝で、勝負のルートをひらく気が流れる。 |

3.三大祭 矢・神輿・船で描く勝利のトライアングル

- 護国祭(2月4日)

弓取り神事で三十六射の竹矢が邪を貫き、矢羽根の風切り音が耳を洗う。 - 例祭・春祭り(4月15日+直後の日曜)

大神輿が氏子地域を練り、太鼓の鼓動が街に勝運の火を点す。 - 納涼船幸祭(8月17日)

松明を掲げた神輿船が瀬田川を渡御し、奉納花火が水面を黄金に染める。進路に迷う人が見ると“心の羅針盤”が北を指すと伝わる。

4.スピリチュアル・ワーク 願い石で矢を番え、出世水で矢を放つ

- 大鳥居前で三拍深呼吸

吸気で瀬田川の風を胸いっぱいに引き入れ、吐気で迷いを手放す。 - 願い石で“矢羽チャージ”

石に両手を添え、叶えたい勝利を漢字一文字で心に刻む。掌が温まれば祈願完了。 - 拝殿前で“一語宣言”

二拝二拍手一拝ののち、一文字を短く唱え、拍手の余韻と重ねる。 - 出世水を一口含む

軟水の冷たさが喉を滑る瞬間、背筋が一直線になり矢が番えられた感覚が訪れる。 - 水琴窟の音で射放つ

柄杓で水を落とし、澄んだ音が耳奥に届いたタイミングで目的地を思い描く。音が消えると同時に矢は放たれ、行動のスイッチが入る。

5.結び 胸に一本の矢を立てる旅

建部大社は、瀬田川の水運と唐橋の陸路、その交点に立つ“道開き”の聖域だ。願い石で矢羽を整え、出世水で矢を番え、水琴窟の澄音で矢を放つ──この三段階で、あなたの内なる矢はまっすぐ未来を射抜く準備が整う。試験・商談・スポーツ・転職――どんな勝負の場でも、ここで背中を押す風を味方にすれば、矢は必ず的を射抜き、道はひらけるだろう。

この記事へのコメントはありません。