六本木アートナイト2025 ─ 韓国アートが灯す夜の祝祭

はじめに ― 夜の六本木が変わる瞬間

2025年9月27日、六本木の街全体が一夜限りの美術館となった。今年の六本木アートナイトは「都市とアートとミライのお祭り」を掲げ、特に「RAN Focus」として韓国アートを大きく取り上げていた。普段の六本木とは違う、光と影が交錯する夜の街を歩くと、アートに包まれる祝祭の空気が漂っていた。

私が体験したのは「TAGO」「妖怪図鑑六本木ノ夜」「DEFENDER(重力に抗う者)」の3つのパフォーマンス。そして会場を巡る中で、イム・ジビンのベアバルーン作品や、多様な展示にも出会った。ここではその体験を振り返ってみたい。

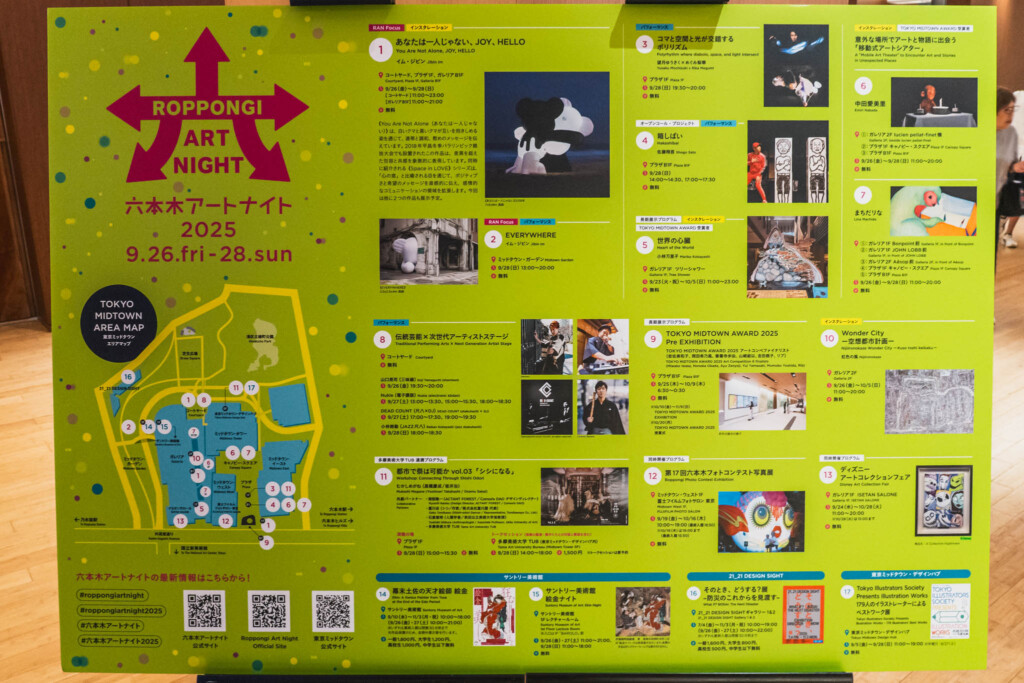

六本木アートナイト2025 概要

六本木アートナイト2025は、「都市とアートとミライのお祭り」をテーマに、2025年9月26日(金)から28日(日)まで六本木の街全体で開催された大規模アートイベントです。六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、国立新美術館など主要文化施設に加え、商店街や公共空間も舞台となり、インスタレーション、映像、音楽、ダンス、パフォーマンスなど多彩なプログラムが展開されました。入場は基本無料(一部有料プログラムあり)。今年は「RAN Focus」として韓国アートを特集し、国際的な文化交流の場としても注目を集めました。

夜を包むイム・ジビンの作品

会場を移動するたびに目に飛び込んできたのが、イム・ジビンのベアバルーンだった。白と黒の熊が互いを抱きしめ合う《You Are Not Alone》は、ただそこにあるだけで「大丈夫、ひとりじゃない」というメッセージを投げかけてくる。

夜の街灯に照らされた風船の輪郭は柔らかく、通り過ぎる人々が思わず立ち止まる。笑顔で写真を撮る親子や、静かに見上げる一人の女性――その光景そのものが作品の延長であるように思えた。

また《EVERYWHERE》と題されたシリーズは、六本木のあちこちに点在し、まるで街全体がアートに抱きしめられているかのような錯覚を生んでいた。歩けば歩くほど、不意に現れる優しい視線に出会える。それがイム・ジビンの魅力だ。

TAGO「韓国の鼓動 ドラム・シャーマン」

ステージ前に立つと、すでに観客の胸を打つ低音の鼓動が響いていた。韓国伝統の打楽器をベースにしたTAGOのパフォーマンスは、音が鳴るたびに空気が震え、床を通じて身体へと伝わってくる。演者たちは力強く太鼓を打ちながら、自らの身体をも楽器のように扱い、リズムと共に踊る。

音はただのリズムではなく、生き物の脈動そのもののように感じられた。打撃の合間に聞こえる掛け声や手拍子が会場を一つにし、私自身も心臓の鼓動が音と重なるような感覚に包まれる。伝統と現代が溶け合い、文化を超えて身体そのものに響く――TAGOは、そんな普遍的な力を持つパフォーマンスだった。

DEFENDER(重力に抗う者)

「重力に抗う者」というタイトルに惹かれて足を運んだ会場は、想像以上に異世界的だった。パフォーマンスは、重力をねじ曲げるかのような動きや演出で構成されており、身体が宙に浮いたように見えたり、不可能なバランスを保ったりと、視覚と感覚が揺さぶられる。

観客席から見上げたとき、ジャンプと静止の間に生まれる一瞬の無重力感が、会場を大きくどよめかせた。演者たちが挑むのは単なる技術的な妙技ではなく、「当たり前」と信じてきた物理法則に対する挑発のように思えた。

私自身、身体の重さを意識しながらも、その束縛を超えてみたいという感覚に駆られ、見終わった後もしばらく余韻が残った。

妖怪図鑑六本木ノ夜(山本 裕 & Honey→B)

街を歩いていると、不意に「妖怪の気配」に誘われる空間へと導かれた。妖怪図鑑六本木ノ夜は、ただ座って観る舞台ではない。観客自身が空間を巡り、暗がりに潜む影や舞う布、揺らめく光をきっかけに妖怪と出会っていく。

暗闇に目を凝らすと、ふと背後に人の気配が立ち上がる。振り返れば舞踏の身体がそこにあり、次の瞬間には消えていく。恐怖よりもむしろ、都市の中で普段見過ごしている“声なき存在”に触れるような感覚だった。

六本木の夜は華やかで明るい一方、必ずしも光が届かない路地や隙間がある。そこに妖怪を呼び出すというアイデアは、都市の多層性を体感させてくれる。観客と演者、光と影が入り混じるこの演目は、六本木という街を再発見させる装置だった。

出会ったその他の作品たち

小林万里子《世界の心臓》

鼓動の音をテーマにしたインスタレーション作品。会場に配置された巨大な心臓の造形からは脈打つような音と光が発せられ、都市のざわめきとシンクロするように響きわたっていた。観客が近づくと、まるで自分自身の鼓動と作品が共鳴するかのように感じられ、生命の普遍性と都市のリズムが一体化する瞬間を体験できた。六本木という都市空間に“世界の心臓”が置かれることで、街全体がひとつの生命体であるかのような感覚を呼び覚ましていた。

カン・ジェウォン《Exo2_crop_xl》《Flame》

金属のように硬質に見えるが実際は空気を含んだ柔らかな構造を持つ造形作品。膨張と収縮を繰り返すフォルムが、都市の風景に呼吸のようなリズムを与えていた。

川原隆邦《量子の共鳴》

光と音が互いに共鳴し合うインスタレーション。量子の振動をイメージさせる繊細な仕掛けが、見る者の感覚を揺さぶった。

小野海《Prism-Aureola》

光の屈折やプリズム効果を利用し、角度によって虹色の光が浮かび上がる作品。夜空の下で、一瞬だけ自然現象を掴んだかのような体験を与えてくれた。

草野絵美《Synthetic Youth – Takenoko Zoku》

かつて渋谷を彩った竹の子族を、未来的かつデジタル的に再解釈。昭和の青春と仮想現実が交差するような鮮烈なビジュアルが印象に残った。

高橋匠 | HAKUTEN《Prism | Crossing》

シンガポールの光の祭典でも展示された大型インスタレーション。交差する光の帯が都市の動線を再構築するように広がり、夜の六本木を劇的に変貌させた。

シャオ・シュアン・タン&メーガン・タン《Take a walk through the meadow with me》

柔らかな素材と光で構成された空間を歩くことで、都市にいながら草原を散策しているような没入感を体験できた。

胡宮ゆきな《平和なんて朝飯前(10XL) vs 平和なんて朝飯前(10XL)》

巨大な造形物が向かい合い、「平和」という言葉の軽さと重さを同時に突きつけるユーモラスかつ挑発的な作品。観客に深い思索を促した。

フォン・チェン・ツォン《Sailing Castle: Roppongi》

船と城を組み合わせた巨大な木造インスタレーション。神社の境内に出現したその姿は、六本木という都市そのものが大海に浮かぶ船となり、漂流しながら未来へと進むように見えた。建築的なスケール感と木の温もりが同居し、近づくと圧倒的な存在感を放ちながらも、どこか懐かしい安心感を漂わせていた。都市の中で“船出”を思わせるこの作品は、訪れる人々に「街は常に動き続ける」というメッセージを静かに語りかけていた

奥山太貴《横断のための目印》

交差点に設置された光のオブジェ。明滅する光が都市の情報伝達を揺さぶり、歩行者の視線や行動を変えていた。

奥山太貴《現在地 feat. 六本木アートナイト》

都市の真ん中に「あなたの現在地」を示すような作品。街を歩く一人ひとりがアートの一部であることに気づかされる仕掛けだった。

島田正道《Birds fly around with you》

観客の動きに呼応して鳥が舞う映像インスタレーション。都市の頭上に自然のリズムを呼び込み、街と人を軽やかにつないでいた。

水戸部七絵《People Have The Power》

パティ・スミスの楽曲から着想を得た映像作品。強いメッセージ性を伴い、「人には力がある」という言葉を鮮やかに体感させてくれた。

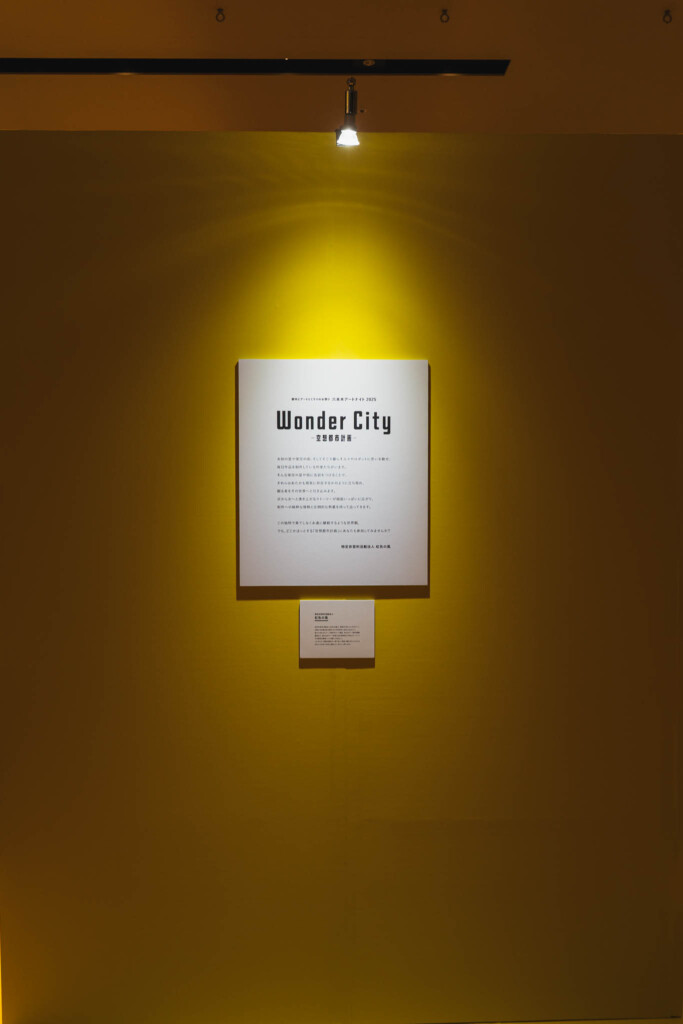

虹色の風《Wonder City ー空想都市計画ー》

カラフルな光と造形で未来都市を描き出すインスタレーション。空想都市の世界へ誘い込み、歩く人々を夢見るような気持ちにさせた。

夜の余韻とこれから

私が参加した過去2回のアートナイトでも驚きや感動を味わったが、今年はとりわけ「国際性」と「身体性」が際立っていた。TAGOの鼓動、妖怪の気配、重力を超える挑戦、そして優しく寄り添うベアバルーン。それらが混じり合い、街全体をひとつの物語にしていた。

夜が更け、六本木を後にする頃、ふと振り返ると、まだ遠くにイム・ジビンの熊が光っていた。その姿に「また来年も戻ってこよう」と自然に思った。

六本木アートナイトは、一夜限りの祭りでありながら、確実に心に残り続ける灯りを与えてくれる。今年で3度目。だが体験は毎回新しく、これからもその進化を見届けたい。

この記事へのコメントはありません。