直島④|瀬戸内国際芸術祭2025 第6回:安藤忠雄建築の集大成、直島の美術空間を巡る

はじめに

2025年8月16日午後。ANDO MUSEUMと直島新美術館を巡った後、私は直島の「核」ともいえるエリアへと向かいました。ここには、安藤忠雄の建築を舞台に世界的なアーティストの作品が常設される、直島の象徴的な場所があります。《ベネッセハウス ミュージアム》《李禹煥美術館》《地中美術館》《ヴァレーギャラリー》、そして島を代表する草間彌生の《南瓜》。直島におけるアートの「現在地」と「永遠性」を感じた一日でした。

会場全体の印象

このエリアは「ベネッセアートサイト直島」の核心部。建築・自然・アートが高次元で融合し、訪れる人に「空間に身を置いて鑑賞する」体験を与えてくれます。特に安藤建築は、光や影、土や海といった自然要素を取り込み、作品と場を一体化させています。直島の旅の中で、もっとも「時間を忘れて滞在したい」と思わせる場所でした。

各施設紹介と体験

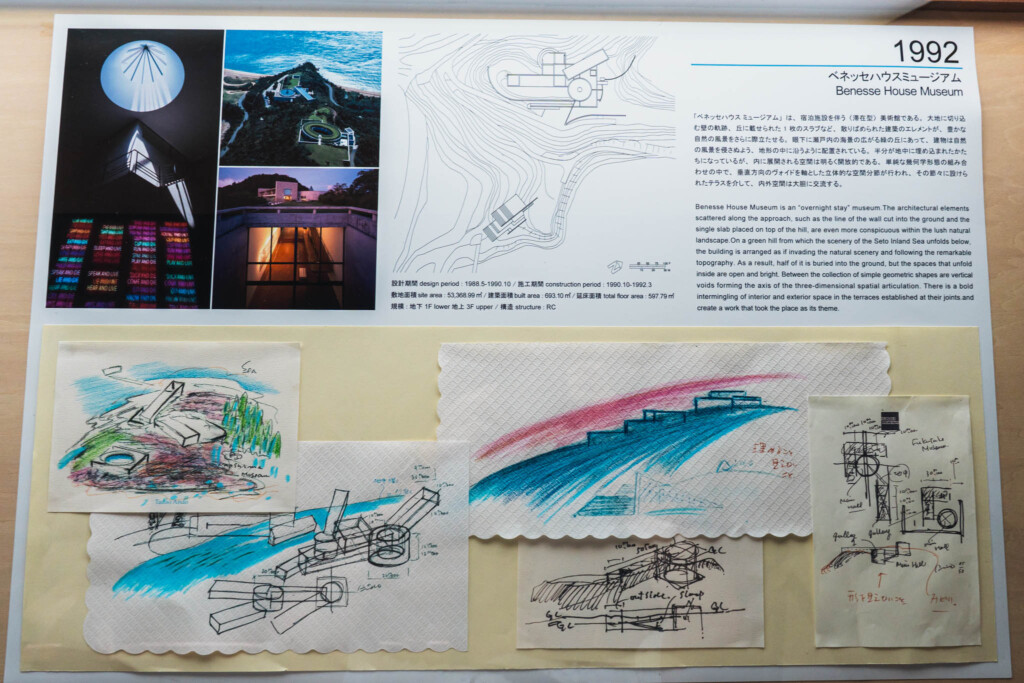

《ベネッセハウス ミュージアム》(安藤忠雄)

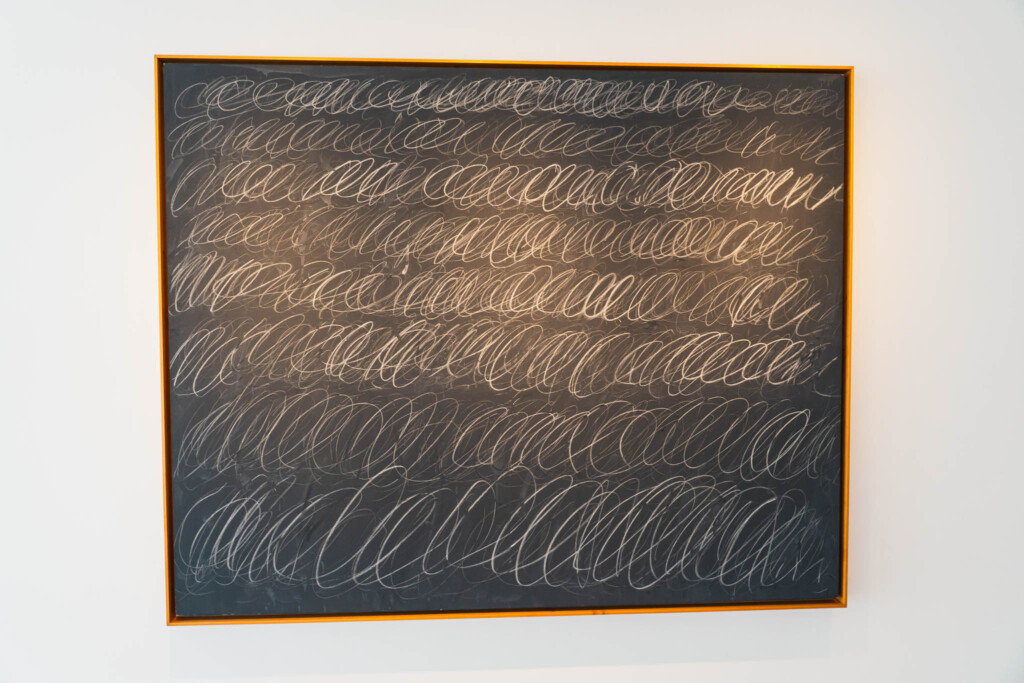

1992年開館。安藤忠雄設計による「泊まれる美術館」として知られ、宿泊施設と美術館が一体化しています。展示は現代美術を軸に、草間彌生、杉本博司、リチャード・ロングなど世界的アーティストの作品が並び、建築空間そのものが作品と呼応するよう設計されています。

感想:展示室から大きな窓越しに瀬戸内海を眺めたとき、作品と風景の境界が溶けていく感覚に包まれました。「美術館に泊まる」という唯一無二の体験が可能な場所として、直島の特別さを改めて感じました。

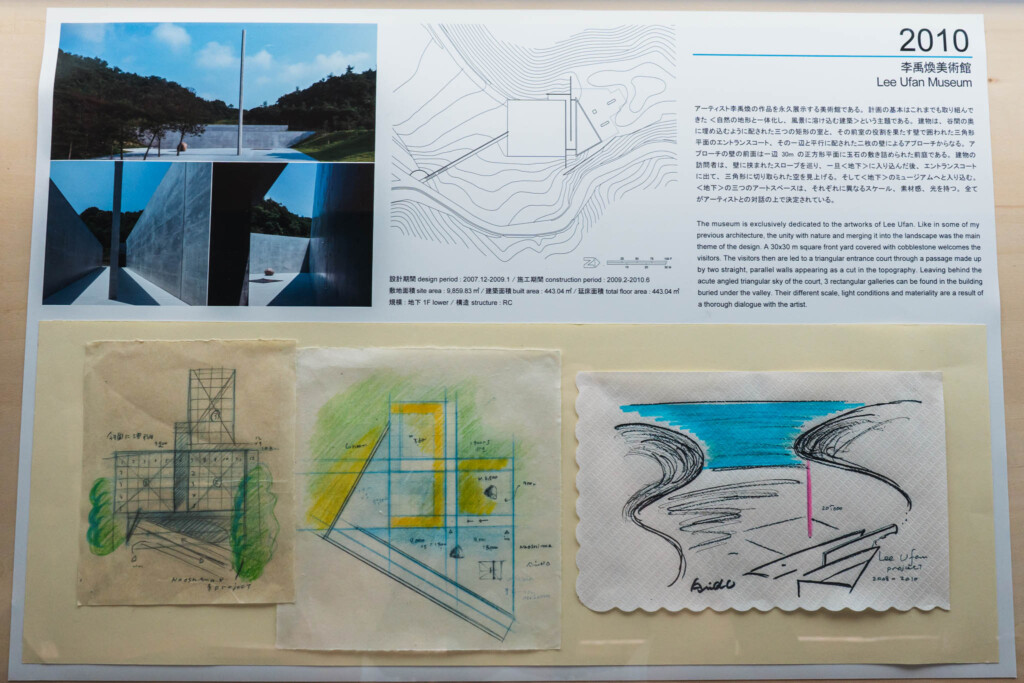

《李禹煥美術館》(安藤忠雄+李禹煥)

2010年開館。韓国出身の現代美術家・李禹煥と安藤忠雄の協働により誕生しました。石・鉄板・ガラス・木材など自然素材を使った李禹煥の作品が、安藤の静謐な空間に配置されています。

内部は撮影禁止ですが、石の塊や鉄板が光と影の中でただ存在する光景は、言葉以上に「もの」と「空間」の在り方を深く問いかけてきます。

感想:撮影はできませんでしたが、むしろそのことで集中して作品と向き合えました。静寂の中で、素材が「ただ在る」ことの強さを心に刻みました。

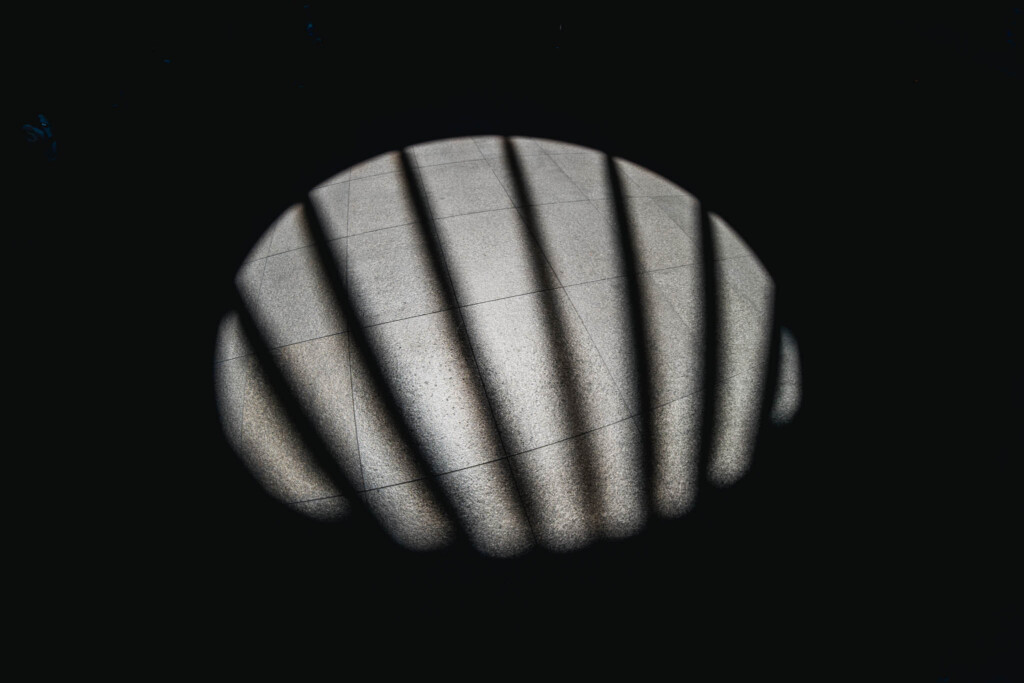

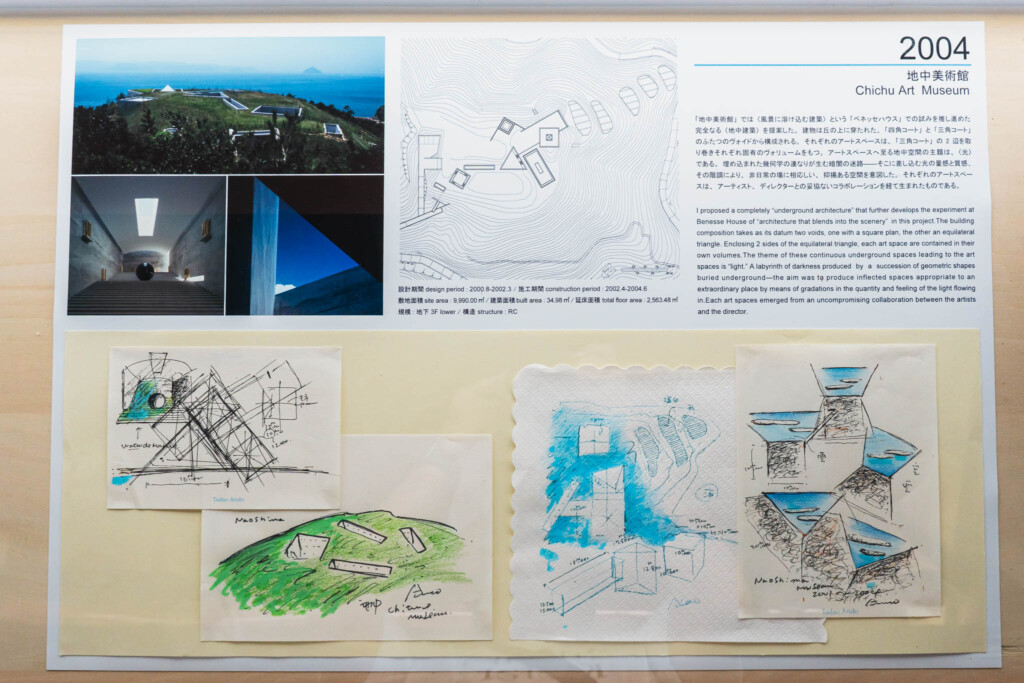

《地中美術館》(安藤忠雄)

2004年開館。クロード・モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリアの作品を安藤建築に恒久展示する、世界的に知られる美術館です。「自然と人間を考える場」として、建物は地中に埋設され、外観を持ちません。

モネの《睡蓮》は自然光が差し込む空間で四季とともに移ろい、タレルの作品では「光そのもの」を身体で体感します。デ・マリアの巨大な球体と黄金の柱は、宇宙的なスケールで私たちを包み込みます。

感想:ここは一つひとつの作品に長い時間を捧げたくなる場所でした。撮影ができないからこそ、作品の記憶が深く焼き付けられ、今も鮮明に心に残っています。直島に来たら必ず訪れるべき場所だと改めて思いました。

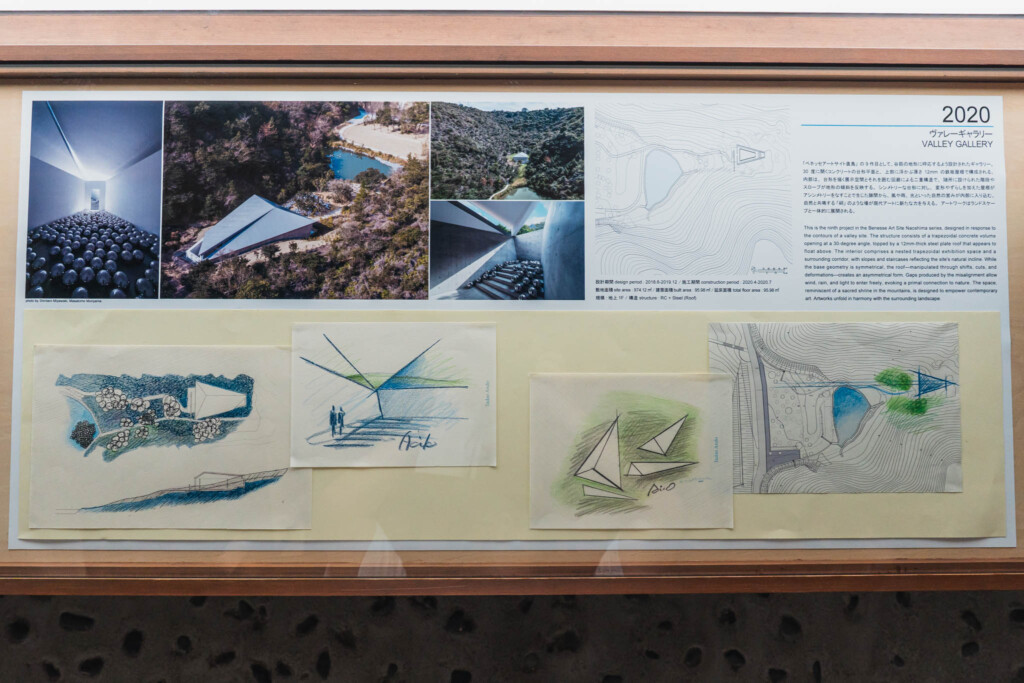

《ヴァレーギャラリー》(安藤忠雄)

2019年開館。廃墟となっていた谷間の建物を安藤が改修し、屋外と一体化した展示空間として蘇らせました。奈良美智の大型インスタレーションなど、自然光と共鳴する作品群が展示されています。

感想:自然に侵食されていた空間がアートによって再生されていることに感銘を受けました。「廃墟と再生」という直島の歩みそのものを体現しているようでした。

《南瓜》(草間彌生、2022年再制作)

直島の象徴ともいえる作品。台風で流失した後、2022年に再制作されました。宮浦港近くに設置された巨大な黄色い南瓜は、直島のアイコンとして世界中の人々を引きつけています。

感想:海を背景に佇む南瓜を見た瞬間、直島に来た実感が胸に広がりました。作品そのものの愛らしさとともに、町や人々に愛される存在であることが強く伝わってきました。

巡って感じたこと

これらの美術館・作品は、それぞれが独立していながらも、安藤建築の思想と「自然・人間・時間」というテーマで緊密につながっています。地中に潜り、静寂に浸り、自然と作品の間を歩き続ける。直島はまさに「体験する美術館の島」であることを実感しました。

まとめ

直島④では、安藤忠雄が築き上げた美術館群と、草間彌生の象徴的な《南瓜》を巡りました。直島のアートの核心部に触れることで、この島が「世界のアートの聖地」と呼ばれる理由を改めて理解しました。

次回は直島を離れ、夕方に小豆島へと渡った旅の続きを綴ります。小豆島で出会った風景と作品が、また新しい物語を紡いでくれることでしょう。

この記事へのコメントはありません。