【アンゼルム・キーファー『SOLARIS』展】

― 二条城に響く、崩壊と光の記憶 ―

はじめに:静かに期待を抱いて、あの世界へ

昨年、表参道で観たアンゼルム・キーファーの《Opus Magnum》に心惹かれ、それ以来、彼の作品が記憶の中で静かに燻り続けていました。

そんな折、京都・二条城で新たな展覧会『SOLARIS』が開催されると知り、「今回はどんな風景に出会えるのだろう」と、静かな期待を抱いて会場へと向かいました。

タイトルの『SOLARIS』は、タルコフスキー監督の哲学的SF映画に通じるもので、**「記憶」「知覚」「喪失」**といったキーファー作品に通底するテーマとの親和性も感じさせます。

歴史空間との共鳴:二条城という舞台装置

会場は、通常非公開の二条城・台所および御清所。

徳川家の居城として知られ、世界遺産にも登録されたこの空間には、狩野派の金碧障壁画が今も残されており、その金が、キーファーの作品に織り込まれた鉛や金箔と美術的な時間軸を超えて響き合う仕掛けになっていました。

静かに呼吸するような木の香りと、足音が吸い込まれるような畳の間。

その中に、歴史の遺構と現代の記憶が重なるように、キーファーの作品は配置されていました。

『SOLARIS』に漂う、物質と記憶の光

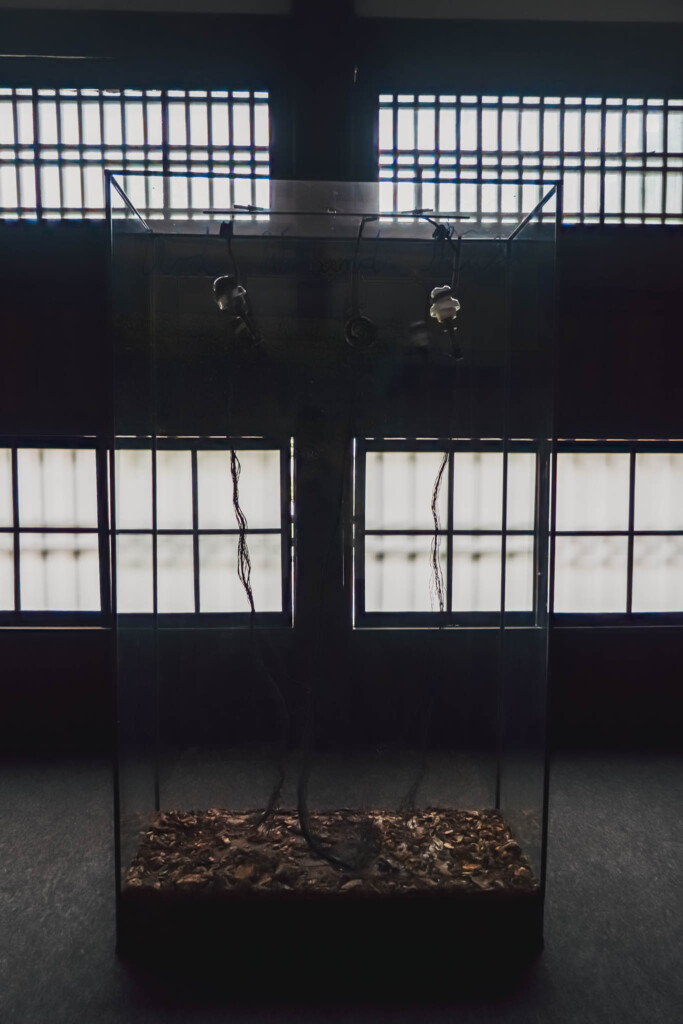

展示空間は全体的に光量を落とした薄暗がり。

そこに浮かび上がるのは、鉛、鉄、灰、砂、乾いた花々といった、キーファー独特の素材が織りなす“記憶の堆積物”。

最初に迎えたのは、幅10メートルを超える大作《オクタビオ・パスのために》。

画面全体に金箔が施され、鉛でかたどられた本が並ぶ構成。

これはまるで、言葉が断絶された世界で、それでも何かを伝えようとする沈黙の彫刻のようでした。

また、高さ9メートルを超える巨大な彫刻作品《ラー》では、羽を広げたパレット型の構造が太陽神の象徴としてそびえ立ち、

焼かれ、朽ち、それでも立つというキーファーの根源的テーマが、空間の中で生きていました。

映画との交差:スクリーンと現実の橋渡し

昨年観たヴィム・ヴェンダース監督のドキュメンタリー映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』にも登場していた作品のいくつかと、ここで再会することができました。

映像で感じたスケールや物質感を、実際の距離・重さ・空気とともに体感できたことは、スクリーンを超える確かな感触として、深く心に刻まれました。

まとめ:見ることは、思い出すこと

『SOLARIS』というタイトルが語っていたのは、光の肯定ではなく、むしろその不在を見つめる行為だったのかもしれません。

崩れた鉛板、錆びた金属、割れた花瓶――

それらの“失われたもの”を、キーファーはひとつずつ抱きとめ、物質に変換して提示してきた。

そして私たちは、それを「鑑賞する」のではなく、むしろ**「思い出す」という動作のなかで受け取る**のだと感じました。

闇があるからこそ、光は立ち上がる。

忘れられたものにこそ、未来が宿る。

二条城という歴史の静寂の中で、

アンゼルム・キーファーの『SOLARIS』は、そんな無言の真理を私に手渡してくれた気がします。

この記事へのコメントはありません。