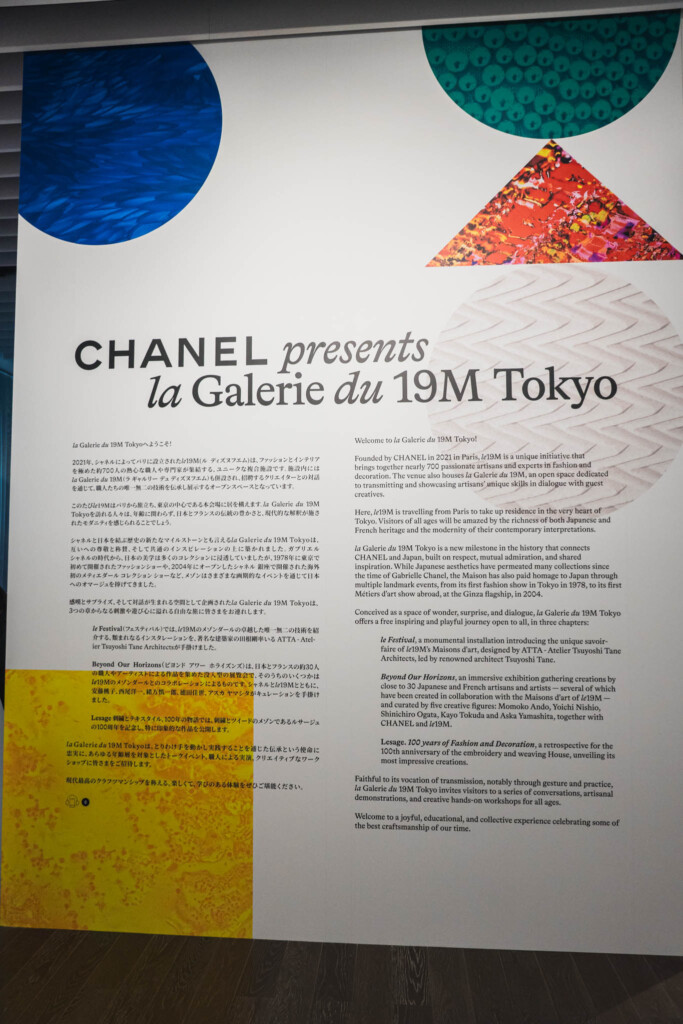

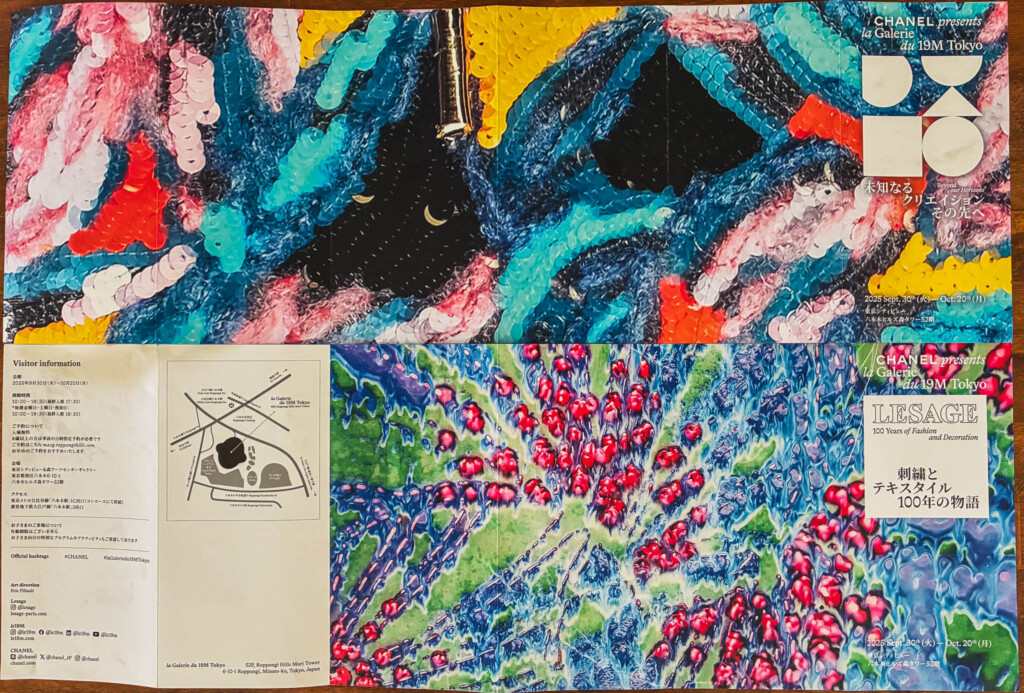

CHANEL「la Galerie du 19M Tokyo」

手仕事が紡ぐ未来、美と創造のアトリエを歩く

2025年10月4日(土)午後3時。

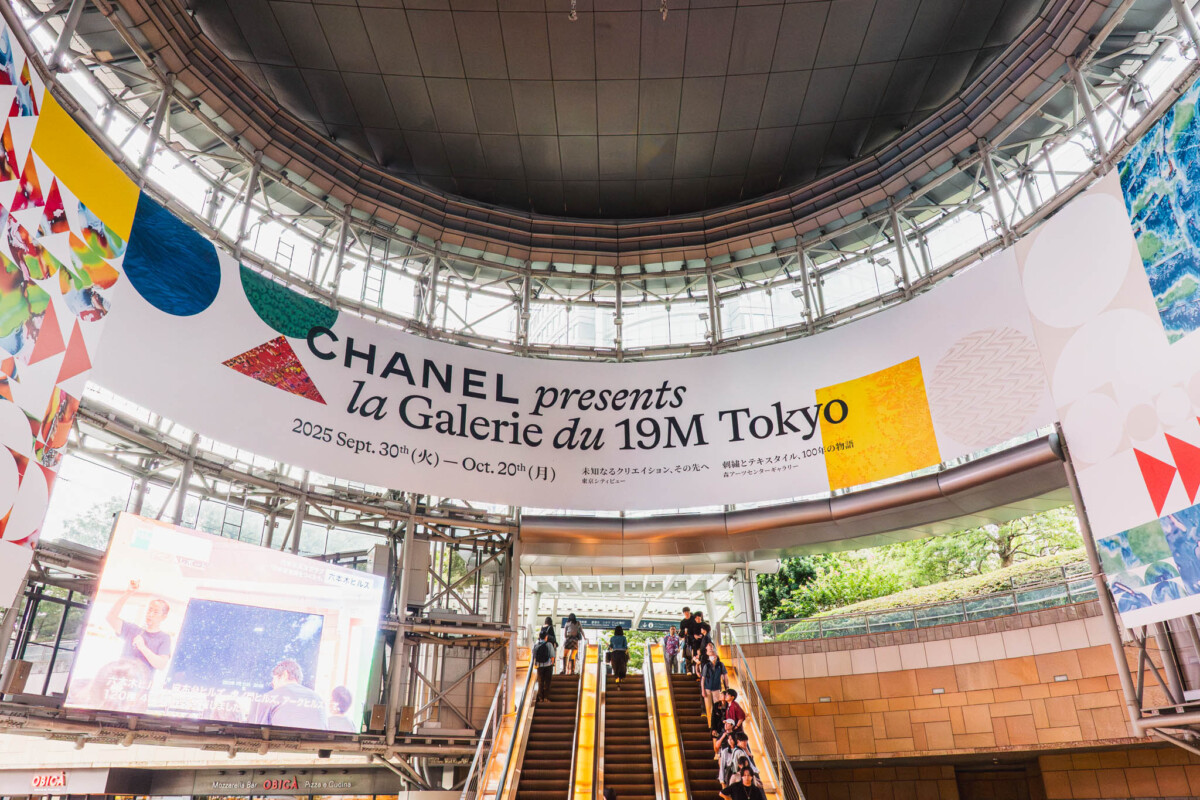

六本木ヒルズの森ビルに着くと、空からはシトシトと小雨が降っていた。

雨に濡れた舗道がやわらかく光を反射し、人の傘がゆっくりと動く。

そんな穏やかな午後、CHANELが手がける「la Galerie du 19M Tokyo」へ足を踏み入れた。

無料の展覧会とは思えないほどの人出。

静けさと熱気が入り混じる会場に、すでに“何かが始まっている”空気を感じた。

展示を見終えたのは午後5時。外はまだ明るく、

雨雲の向こうから夕方の光が街を優しく照らしていた。

2時間があっという間に過ぎるほど、

この体験は深く、静かに心を満たしていた。

第1章 Le Festival

― 手仕事の美を称える、創造の村の序章 ―

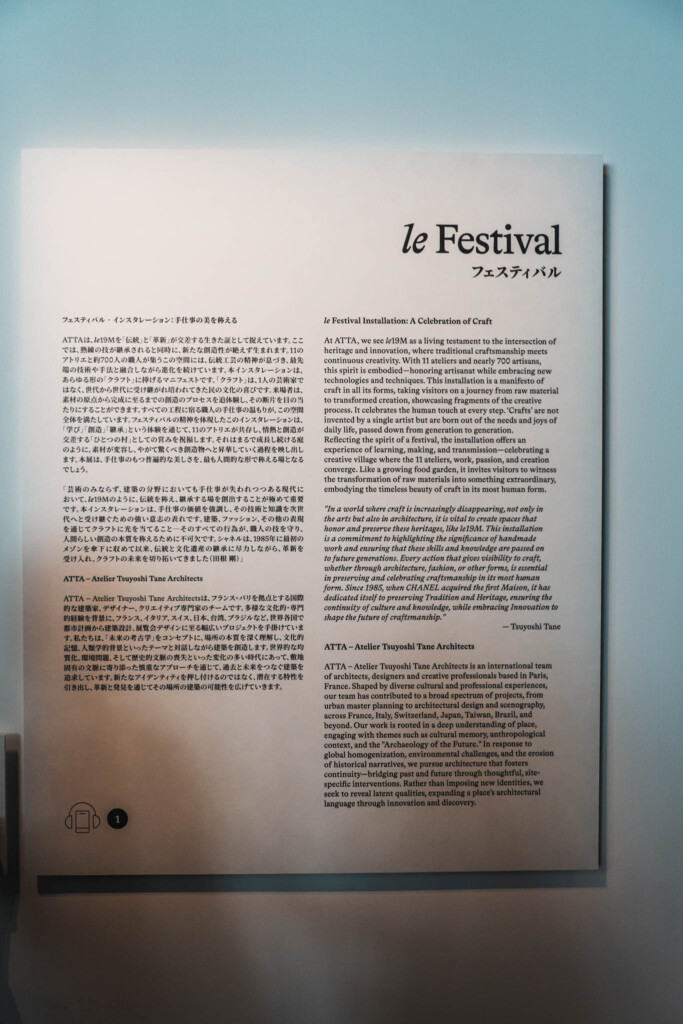

会場の最初に迎えてくれるのは、建築家・田根剛率いる ATTA(Atelier Tsuyoshi Tane Architects)によるインスタレーション「Le Festival」。

「手仕事の美を称える」をテーマに、

伝統と革新、過去と未来、そして職人と建築の対話が丁寧に構築されている。

展示パネルにはこう記されていた。

「ATTA(ARTISAN, TRADITION, ART)は、伝統と革新、

歴史的遺産と生きている製法が交差する場所。

世界の創造性の核となる空間である。」

この“創造の村”では、素材と記憶が重なり合いながら静かに呼吸している。

木、石、金属、布、光──そのすべてが互いを引き立て合い、

建築そのものがひとつの生命体のように息づく。

ここで描かれるのは新しい始まりではなく「本質への回帰」。

田根剛の理念「Archaeology of the Future(未来の考古学)」のもと、

職人の手仕事が時間と空間を縫い合わせ、

人間の記憶そのものが建築に宿っているようだった。

柔らかな光に包まれながら、

「手がつくる未来」というメッセージが静かに体に染みこんでいく。

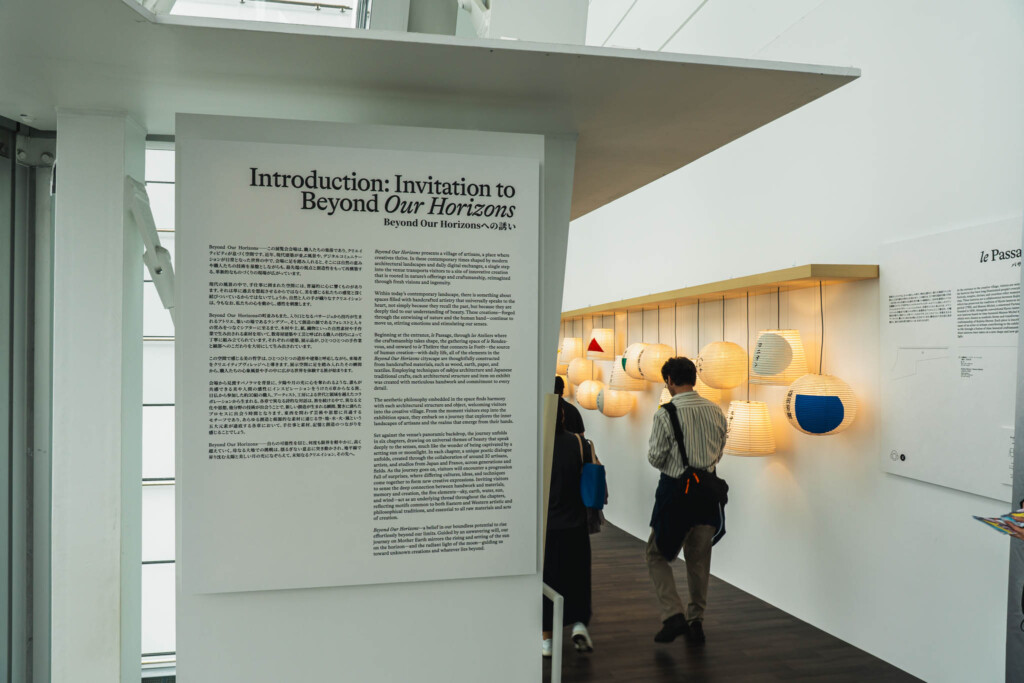

第2章 Beyond Our Horizons

― 未知なるクリエイション、その先へ ―

この章は、展覧会の中心。

6つの空間――

Le Passage(パサージュ)/Les Ateliers(アトリエ)/Le Rendez-vous(ランデブー)/Le Forêt(フォレスト)/Le Théâtre(シアター)/La Magie(マジック)

が連なり、“職人たちの村”を体験するように設計されている。

テーマは「未知なるクリエイション、その先へ」。

素材と記憶、伝統と再解釈、身体と想像力が交わる場所。

約30組の日本の職人・アーティストが参加し、

le19M のアトリエとともに創造の対話を重ねている。

Le Passage|パサージュ

最初に現れるのは、無数の提灯が灯る幻想的な通路。

京都の小嶋商店と、パリの老舗メゾン・デュッセが協働して制作したものだ。

一つひとつの提灯には、アーティストや職人の名前が記され、

その光が小さく揺れている。

この空間は「始まりの門」であり、

手仕事の灯がひとつの文化からもうひとつへと受け継がれる象徴でもあった。

静かに歩くたびに、光と影の中に人の営みが見える。

Les Ateliers|アトリエ

町家建築をモチーフにしたアトリエでは、

格子越しに織物や刺繍の制作風景が広がる。

京都・金沢などの職人と le19M(ル・サージュ、モントゥクス、マリエル・ロニオン)が

自然素材をテーマに共同制作した作品群だ。

木の香りがわずかに漂い、

針と糸が生み出すリズムが空気の中に響いているようだった。

この空間は、伝統と創造の「呼吸の音」が聴こえる場所。

職人たちが素材と向き合う、その時間の濃度が空気を震わせていた。

Le Rendez-vous|ランデブー

「集いの場」と名づけられたこの空間は、

数寄屋職人と le19M の職人が共同で制作した畳や仕覆が展示されている。

自然素材の香りと、光を柔らかく透かす格子の影。

その静けさの中にあるのは、

手と手が響き合う音。

美と機能、伝統と革新が見事に溶け合っていた。

まるで、時代と時代が畳の目の上でゆっくり重なっていくようだった。

Le Forêt|フォレスト

展覧会の中心、“森”の空間。

木桶職人・中川木工による作品が、光を浴びて静かに立ち上がる。

木材、染料、植物が織りなす生命のリズム。

木と人の関係を見つめ直すこの展示は、

自然と共に生きるという哲学をそのまま体現していた。

足元の木目、枝葉の陰影、空間に漂う木の香り。

それらすべてが「生きている作品」だった。

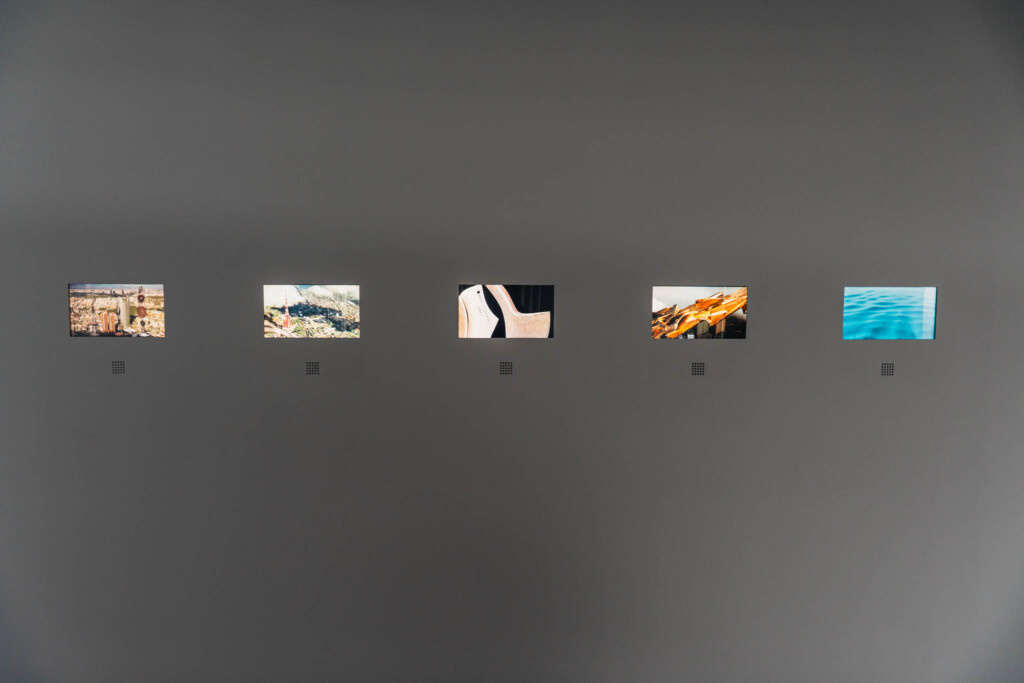

Le Théâtre|シアター

舞台芸術をテーマにした空間では、

刺繍、照明、音、映像が重なり合い、総合芸術として立ち上がる。

サヴィエ・ヴェイヤンとアトリエ・モントゥクスによる

歌舞伎座との特別企画は、伝統芸能と現代アートの融合そのもの。

針が舞台を描き、糸が時間を縫う。

同じ演目でも、観るたびに違う瞬間が生まれる──

その一期一会の美が、観客を包み込んでいた。

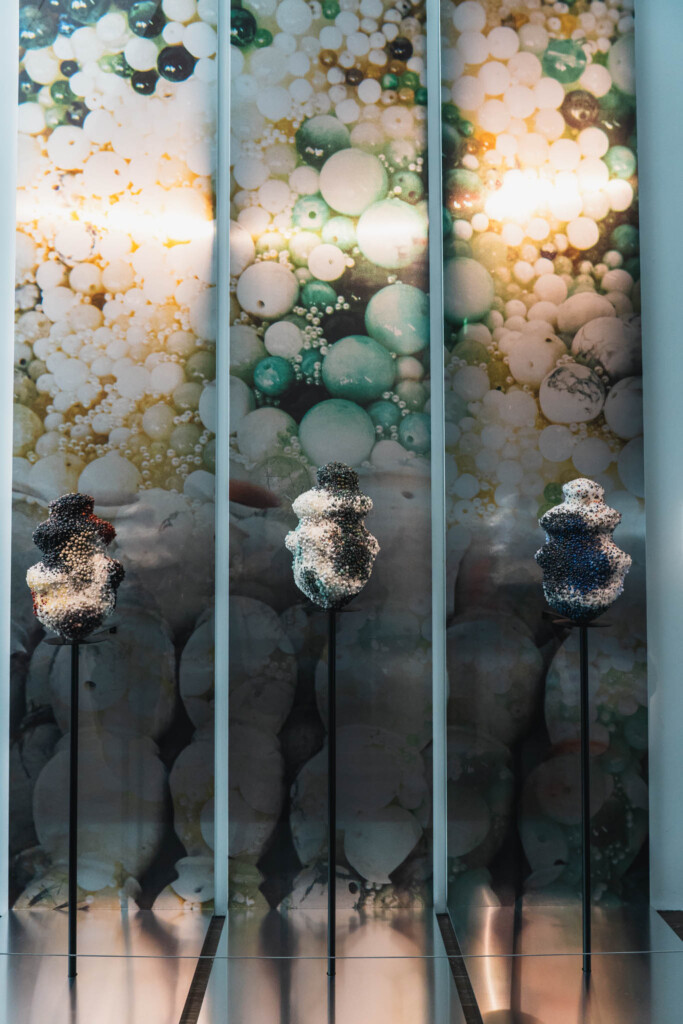

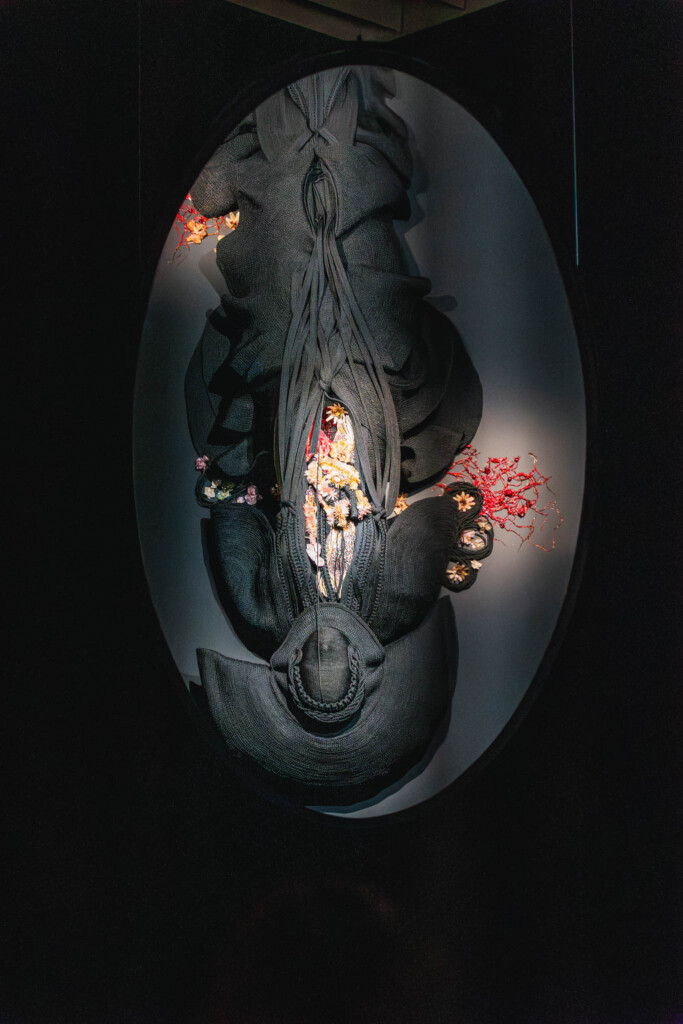

La Magie|マジック

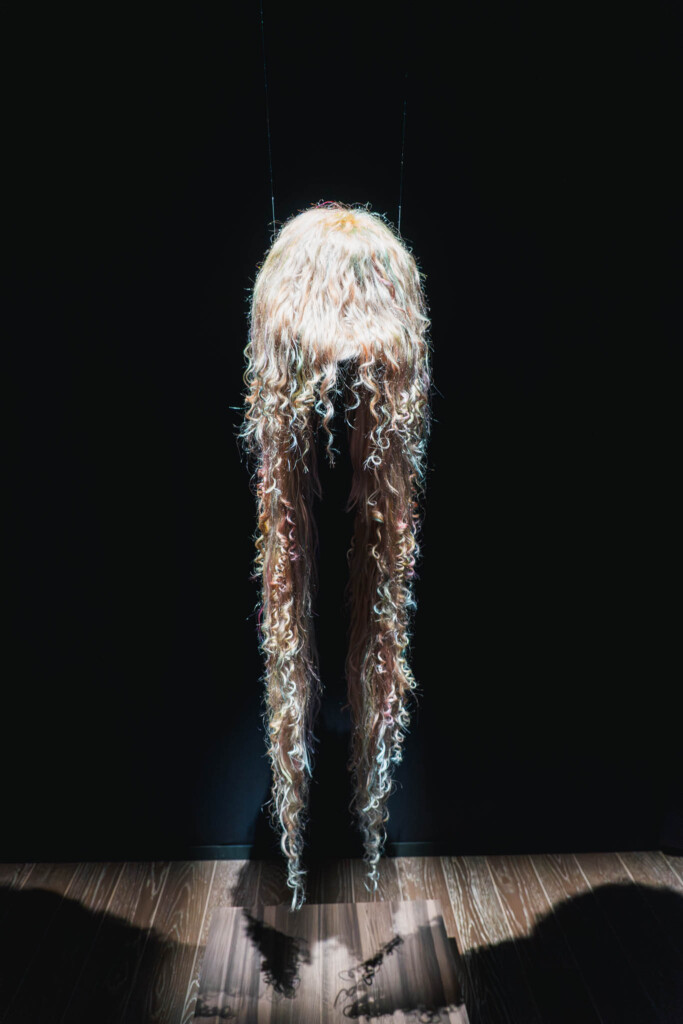

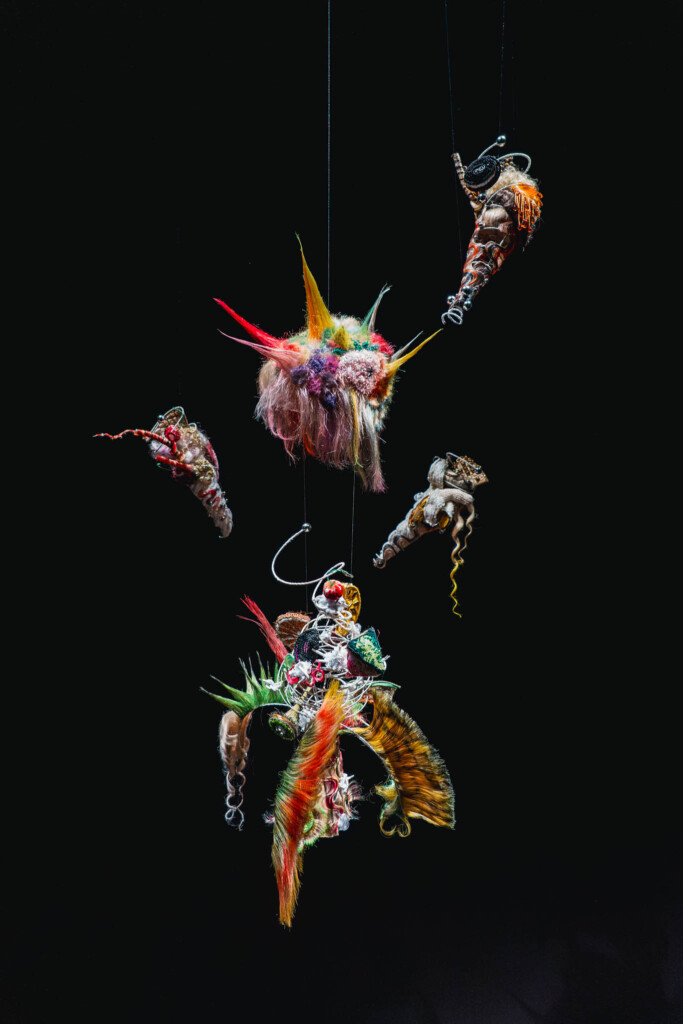

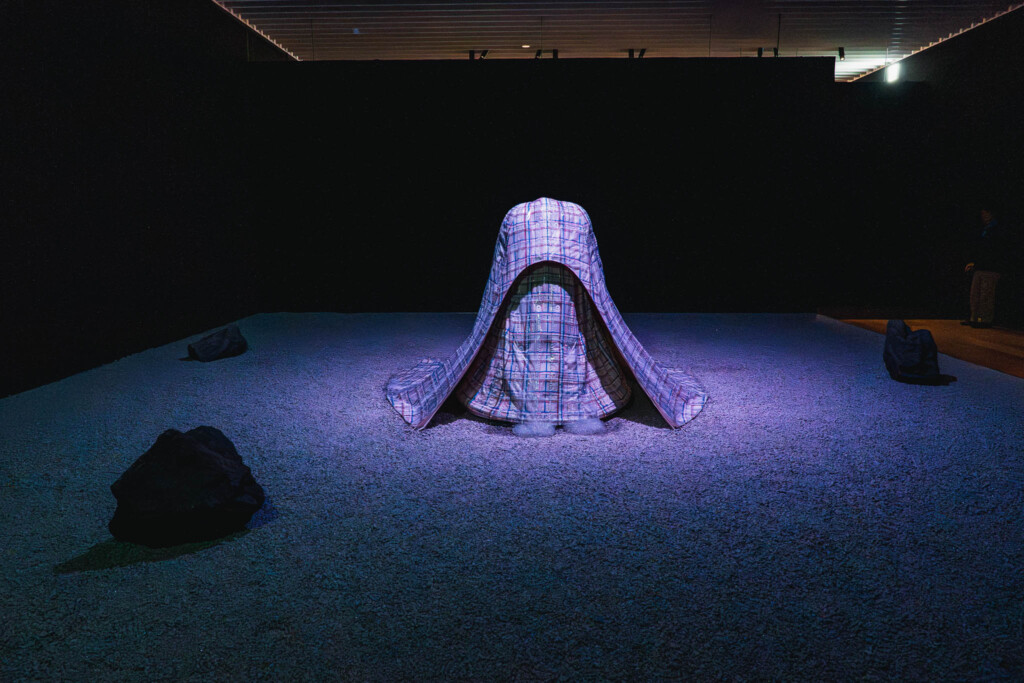

旅の終着点は、A.A. Murakami と konomad(河野混弘・丸山サヤカ)による詩的なインスタレーション。

Murakamiは、泡と霧で“儚さと再生”を描き、

konomadは、織と音を通じて空間と人をつなぐ。

光が溶け、風が流れ、時間がにじむ。

観る者自身が作品の一部となり、

伝統と未来のあわいを体感するような空間だった。

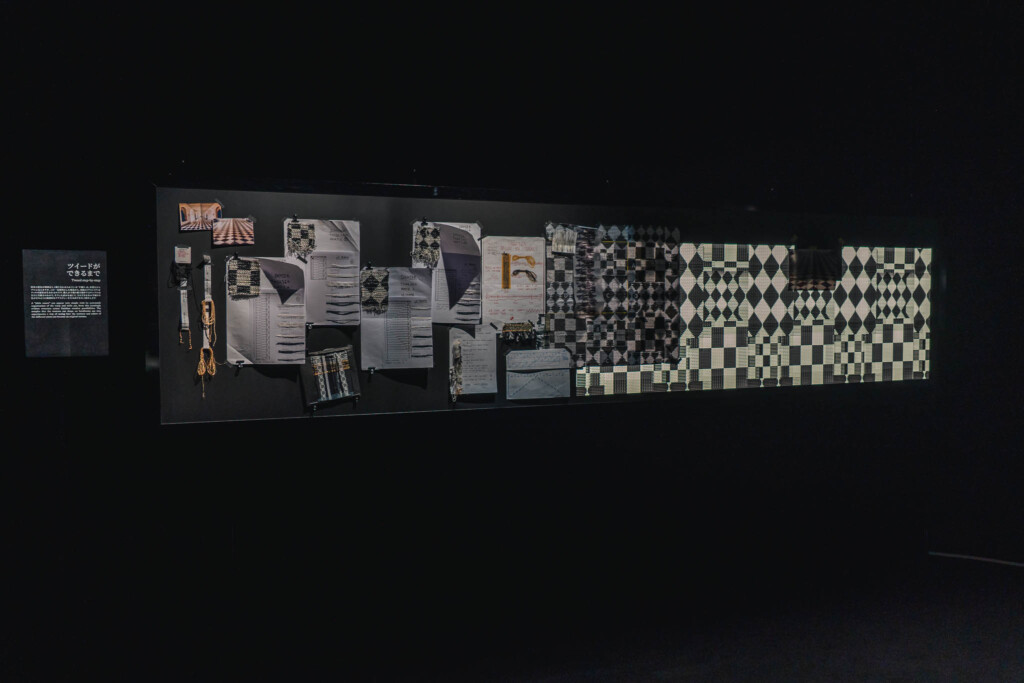

第3章 Lesage 刺繍とテキスタイル、100年の物語

― ルサージュが描く、職人芸の詩学 ―

最後の章は、まるで宝石箱のようだった。

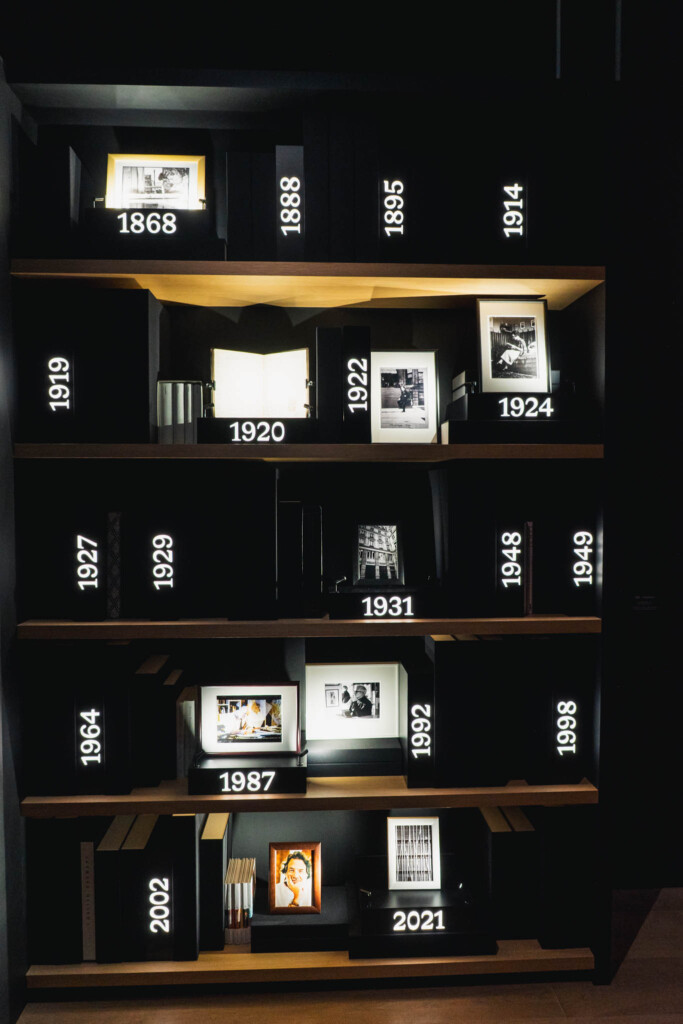

1924年創業のルサージュ。

その100年にわたる軌跡と、刺繍という芸術の進化がここに凝縮されている。

ルサージュとシャネル:クチュールの過去と現在

ガブリエル・シャネルが初のオートクチュールを発表してから110年。

彼女が見出した刺繍の可能性は、今も le19M の職人たちの手に受け継がれている。

伝統と革新、個と集団が交差する“創造の遺伝子”が息づいていた。

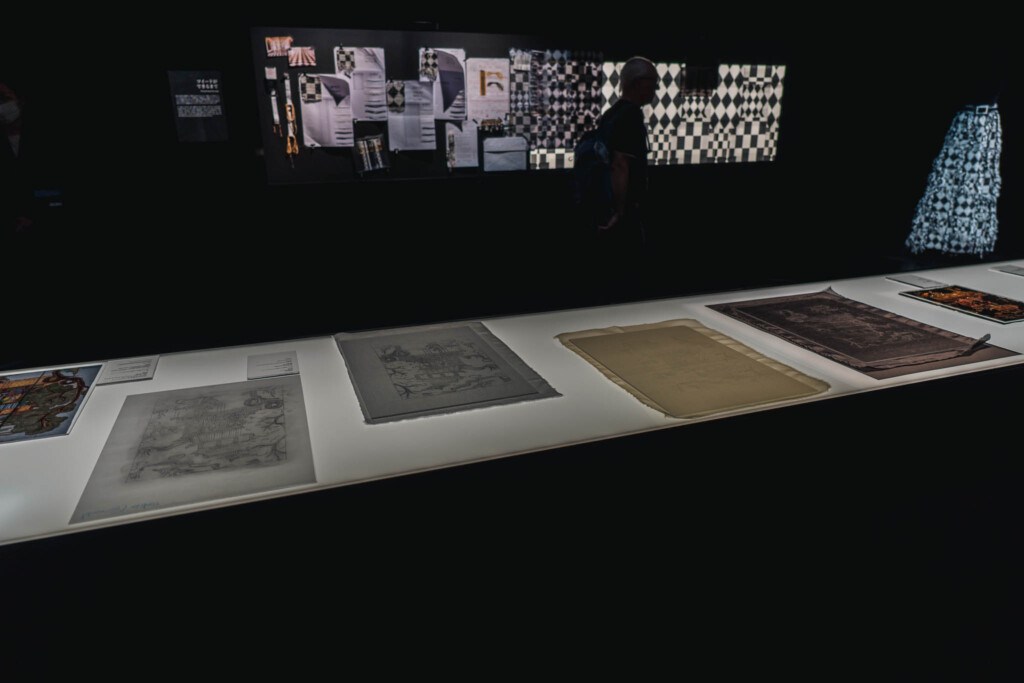

パリのクチュールと歩み続けた100年

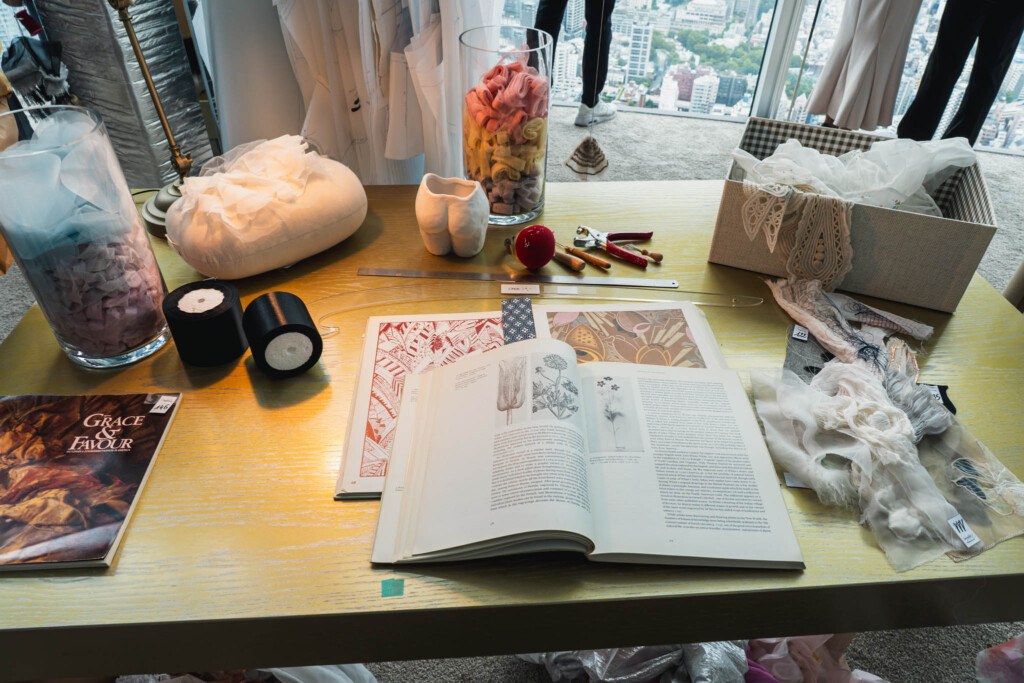

ルサージュのアトリエには、数百の道具と技法が整然と並ぶ。

針、糸、ビーズ、絹糸、型紙。

それらは単なる道具ではなく、職人の記憶であり文化の痕跡だ。

アトリエそのものが、ひとつの歴史書のようだった。

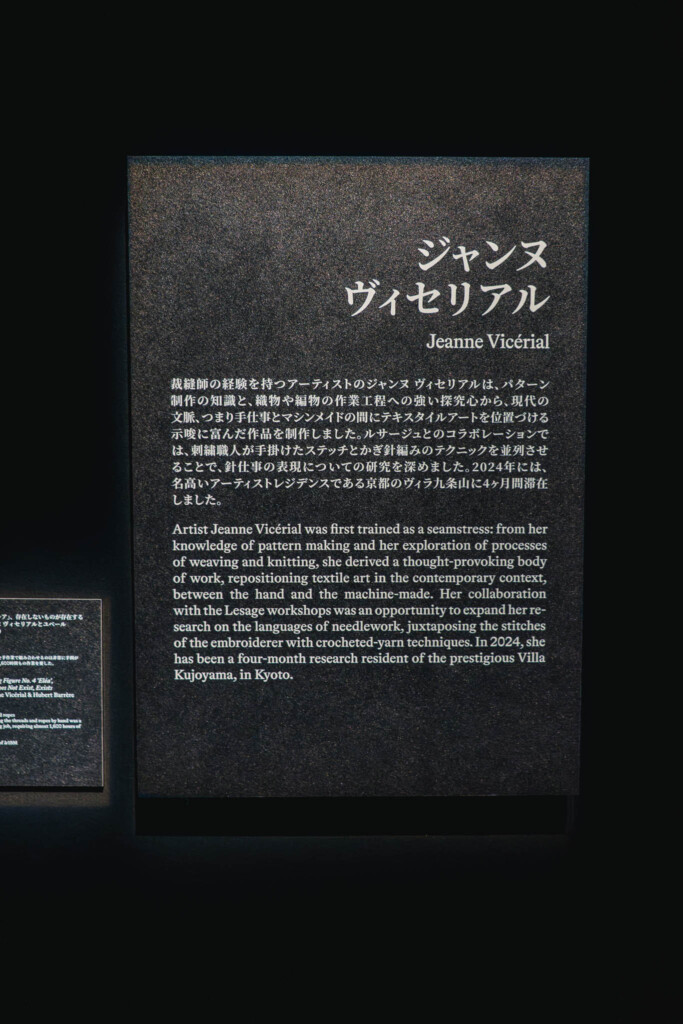

ロマン・シウタが探求するルサージュのアーカイブ

アーティストのロマン・シウタは、

3D技術を駆使してルサージュのアーカイブを解析。

光と影が重なり、職人技の構造が立体的に浮かび上がる。

デジタルで“手の記憶”を再現する新しい試みが印象的だった。

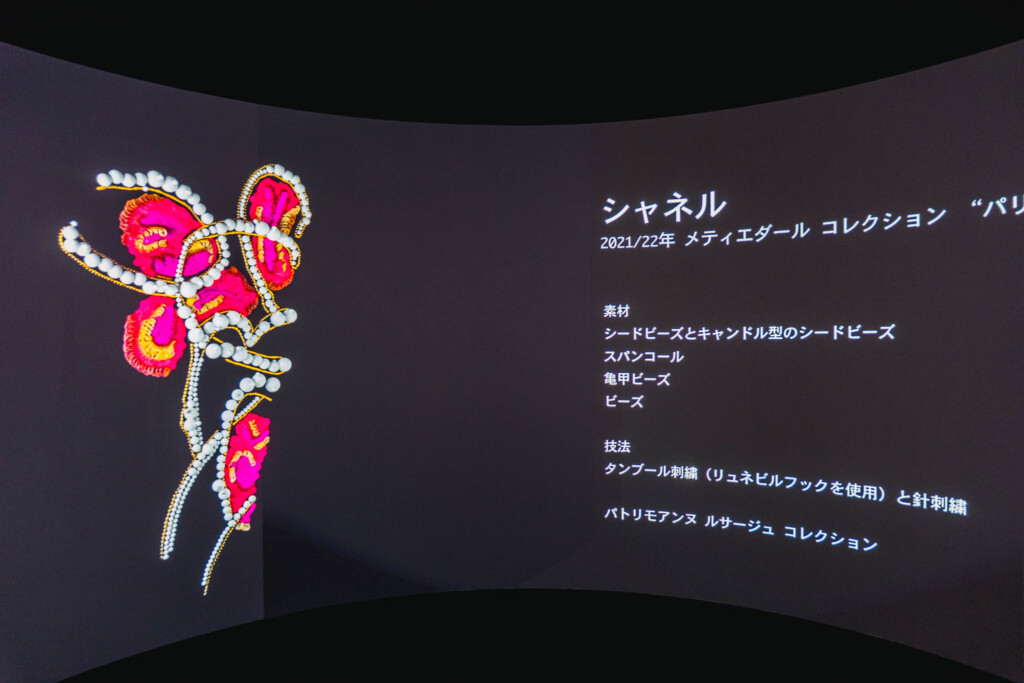

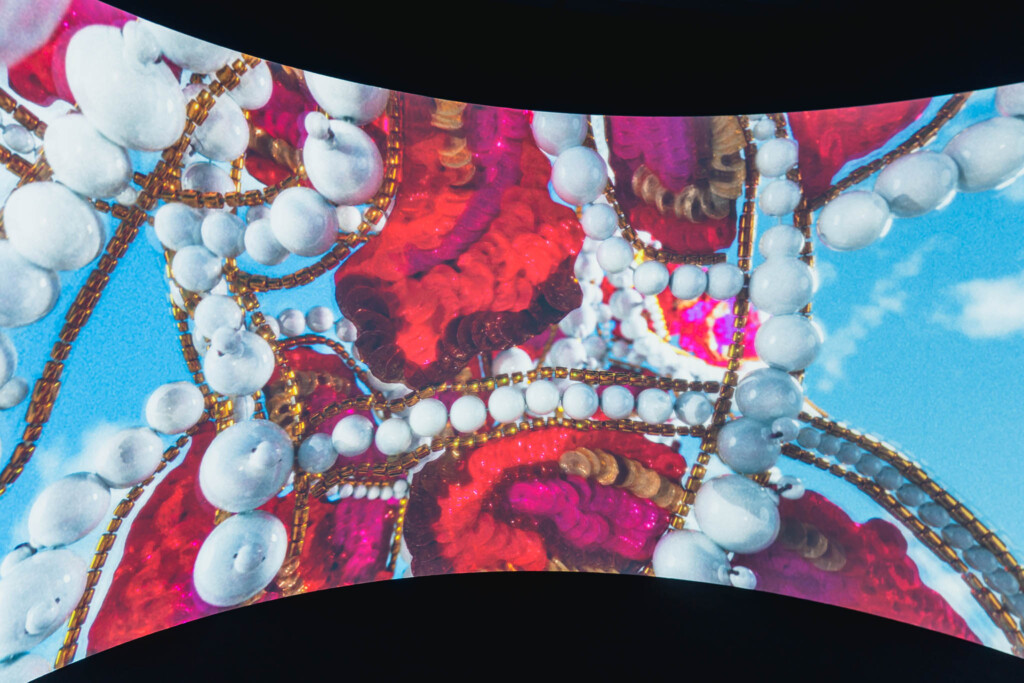

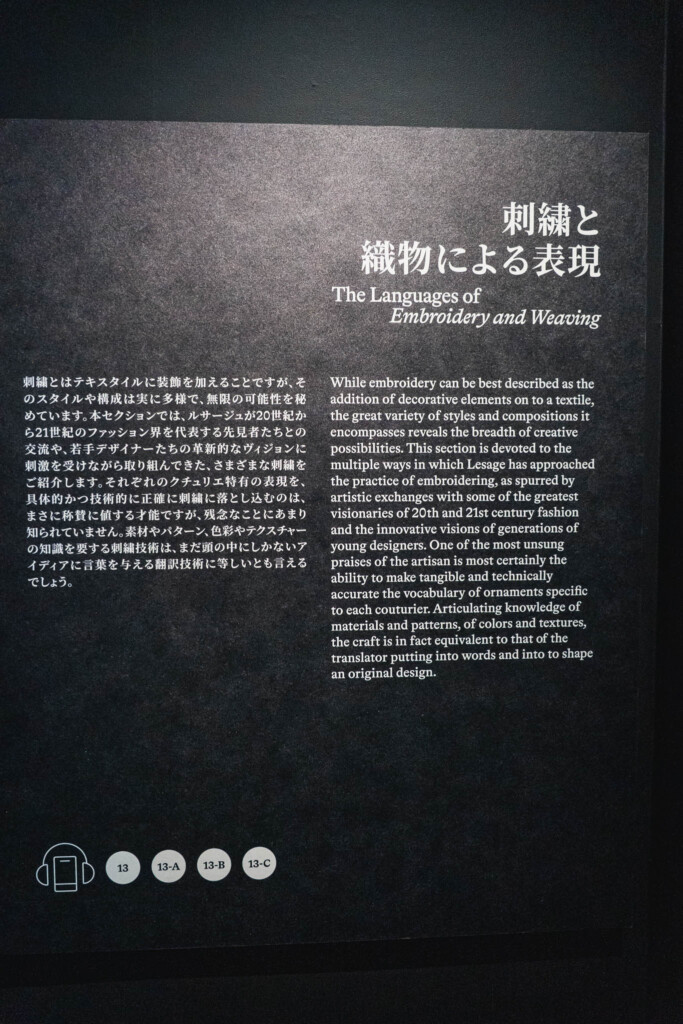

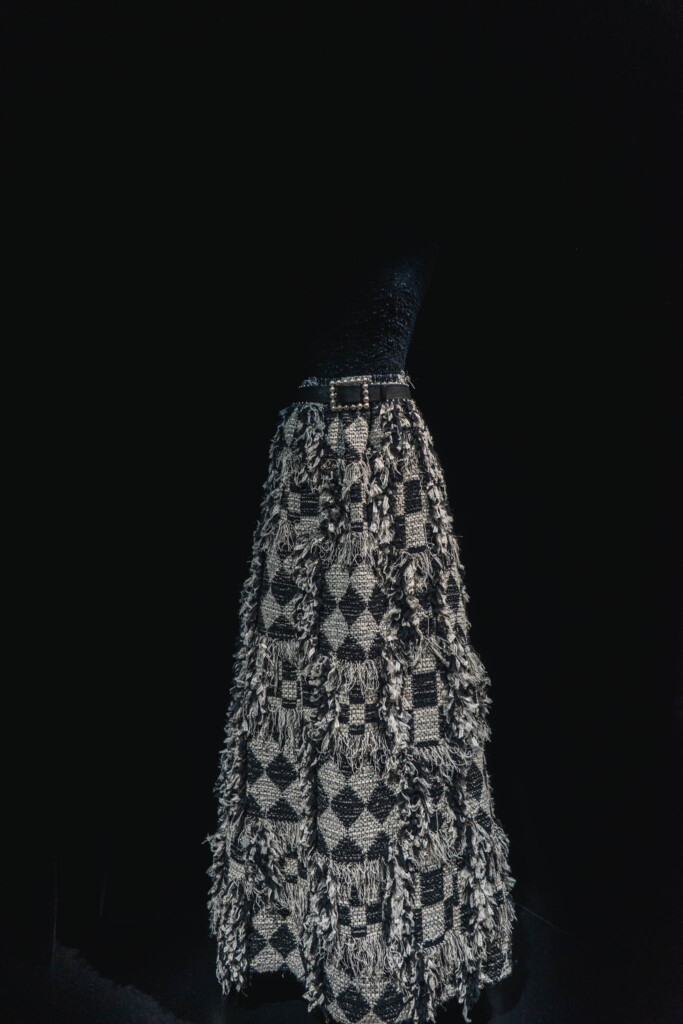

刺繍と織物による表現

刺繍とは、翻訳の芸術であり、感情の文法。

糸が言葉を紡ぎ、ビーズが句読点を打つ。

ルサージュは、色彩と質感を自在に操り、

ファッションに詩的な命を吹き込んでいる。

シャネルとの仕事:改革と抵抗

1983年、カール・ラガーフェルトがアーティスティック・ディレクターに就任。

フランソワ・ルサージュとの出会いによって、

刺繍は再びモードの最前線へ。

伝統を守りながら革新する──

それがシャネルの精神であり、ルサージュの誇りだった。

刺繍の文化的価値:伝統と卓越性

宮廷衣装から現代の舞台芸術まで、刺繍は文化そのものを縫い留めてきた。

ルサージュはその“記憶を未来へ渡すアトリエ”。

技術の継承とは、時間を超えて文化を繋ぐ行為なのだ。

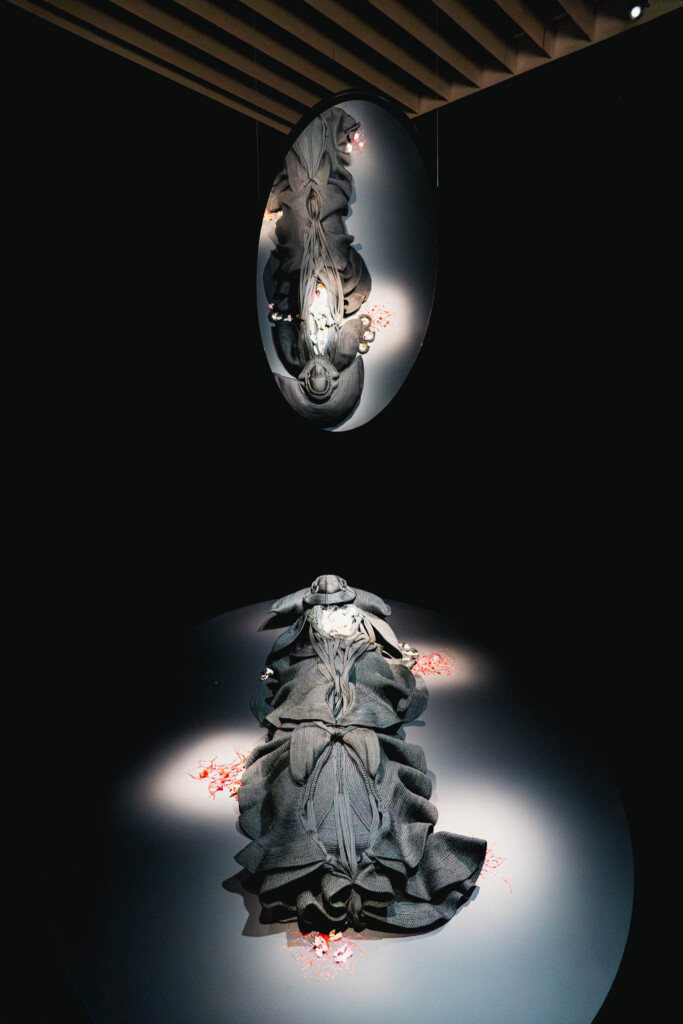

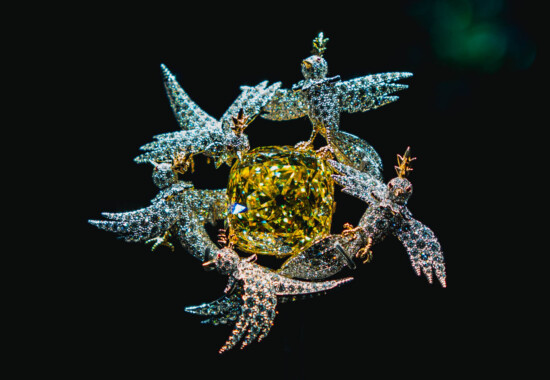

ムクドリの群れ:ルサージュとアリスティッド

ルサージュ100周年を記念した、アリスティッドとのコラボレーション作品。

「Murmuration(ムクドリの群れ)」と題された大作では、

無数の糸が空を舞い、集団としてのエネルギーが可視化されていた。

職人たちの手の動きが、まるで鳥の軌跡のように響き合い、

人と技の絆を象徴する詩のような作品だった。

終章:手がつくる未来へ

展示を終え、会場を出ると、雨はほとんど上がっていた。

路面に残る水の反射が光を帯び、

森ビルの外壁がゆっくりと夜に染まり始める。

無料とは思えないほど充実した内容。

職人技のすべてが芸術として昇華され、

その背後には「人の手が未来をつくる」という確信があった。

CHANELがこの展覧会で伝えたのは、

ブランドの輝きではなく、“人の営みの尊さ”だった。

光と糸、記憶と未来が交差する場所で、

私たちはもう一度「つくることの意味」を思い出す。

CHANEL『la Galerie du 19M Tokyo』

それは、静かで壮大な祝祭だった。

この記事へのコメントはありません。