街が物語に変わる夜。イマーシブシアター『猫町』in ムーンアートナイト下北沢

― 夜の街が、物語に変わる ―

2025年10月5日。

ムーンアートナイト下北沢の最終日。

夜の気配が濃くなりはじめた19時過ぎ、私はイヤホンを耳に差し、スマートフォンを片手に立っていた。

アプリを起動し、再生ボタンを押す。

街の喧騒の中で、ひとつの声が静かに響きはじめる。

(「君にはどう見える? 私にはどの月も同じに見える。昔は月にうさぎも見えたし、孤独に吠える犬も見えた。でも今はもう何も見えない。」)

柔らかく、少し翳りを帯びた男性の声。

その声に導かれるように、私はゆっくりと歩き出した。

下北沢駅前の灯の海

週末の夜、下北沢駅前は光と人で溢れていた。

古着店、カフェ、ライブハウス。

この街の混沌が好きで集まった人々が、思い思いに歩いている。

外音取り込みにしていたおかげで、

ナレーションの声と街の音が重なり合う。

イヤホンの中の世界と現実の街のざわめきが混ざり合い、

次第に、自分が“どちらの世界”にいるのか分からなくなっていく。

(「私の足音に合わせて。街の人たちと歩調を合わせる必要はない。」)

現実のアナウンスも、BGMのように物語の一部に溶けていった。

商店街を抜け、現と幻の境へ

ナレーションが指示を出す。

「左の奥に北沢商店街のアーケードがある。あそこに入る。」

その声に導かれ、私は人の波に溶けるように歩き出した。

南口商店街はいつもより明るく、提灯の赤が湿った空気を照らす。

焼き鳥の煙、カラオケの音、通りすがりの笑い声。

周囲には同じようにイヤホンを着けた人が何人もいた。

けれど、誰ひとり言葉を交わさない。

それぞれが別々のナレーションを聞きながら、

“自分だけの猫町”を歩いている。

まるで30本の物語が同時に街の中で流れているようだった。

通行人は一様に振り返る。

「何かのツアーかな?」という視線を感じながらも、

私はもう、彼らとは違う世界を歩いていた。

屋根の上の猫

アーケードを抜け、住宅街に入ると、

街の明かりが少し遠のき、夜の湿った空気が頬に触れた。

ふと視線を上げると、建物の屋根の上に青い光が揺れている。

その光の中に、ひとりの女性が立っていた。

手に持ったランタンの灯りを胸の前で抱え、

まるで月の使いのように、静かに、しかし確かにこちらを見つめている。

(「あの日もこうやって猫に任せて、ぐるぐる歩き回っていた。」)

声と光景が重なり合い、

まるで過去の記憶と今が同時に再生されているような錯覚に陥る。

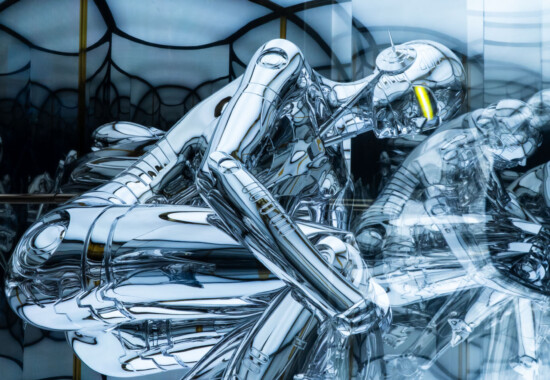

青猫の前で

遊歩道を進むと、

駐車場の奥に巨大な“青猫”が姿を現した。

ネリー・ベン・ハユン=ステパニアンによるインスタレーション。

月光を吸い込んだような青白い光を放つ猫が、

夜空の下に静かに立っている。

人々はその前で立ち止まり、

まるで儀式のように写真を撮っていた。

(「猫の目は、こっちの世界とあっちの世界の境目みたいなもの。」)

その言葉を聞いた瞬間、

この作品は“ただのアート”ではなく、

“物語の鍵”として息をしはじめた。

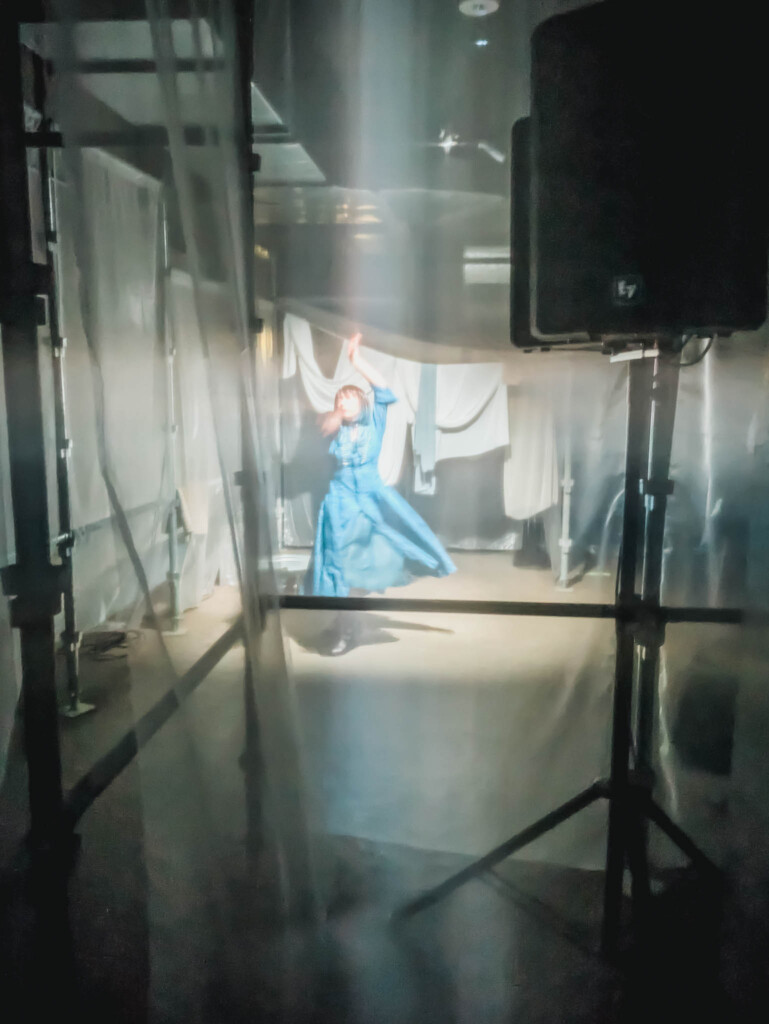

公園での儀式

さらに歩くと、小さな公園にたどり着く。

そこにはコンクリートの円筒がひとつ、青い光を放っていた。

中は淡く照らされ、冷たい光がまるで呼吸しているようだった。

その前で、青い衣を纏った女性が踊っている。

猫に取り憑かれたかのようにしなやかで、

時に激しく、時に静かに。

(「右足は未来に行って、左足は過去に残る。」)

ナレーションの声が重なり、

その姿がまるで時間の狭間で舞う精霊のように見えた。

やがて、彼女がどこかへ歩き出し、地下へと続く階段の方へ導かれた。

そこから新たな儀式が始まるのだと、誰もが直感した。

地下の儀式 ― 浄化、化粧、変身 ―

階段を降りると、空気が急にもわっと変わった。

ひんやりどころか、地上の風が消え、

湿気を帯びた熱が肌にまとわりつく。

密閉された地下特有の息苦しさ。

汗が首筋を伝うのを感じながら、

私はゆっくりと奥へ進んだ。

照明は最小限。

壁際のライトが青白く光り、金属の配管が鈍く反射している。

その中に、青い衣を纏った女性たちが現れた。

無言のまま、熱気の中で体をしならせながら踊る。

動くたびに汗の粒が光を受けて弾け、

その身体がまるで“生き物のような群れ”に見えた。

(「1つ、浄化。2つ、化粧。3つ、変身。」)

ナレーションの声が重く響く。

観客は言葉を失い、ただ息を合わせるように見つめる。

青い光の粒が空気に浮かび、

誰もが“自分もまた変化の只中にいる”と感じていた。

熱と呼吸と光が入り混じり、

あの空間全体が、ひとつの巨大な“猫の体内”のようだった。

地上への帰還、そして余韻

階段を上がり、地上へ。

夜風が肌を撫で、再び街の音が戻ってくる。

遠くから聞こえる電車の音が、現実への合図のようだった。

(「この散歩ももうすぐ終わる。今は何を見たんだろうか。」)

気づけば、世田谷代田駅の前に立っていた。

そこには白い看板がひとつ。

「猫町」 そしてその下に小さく「おしまい」と書かれていた。

物語が終わったはずなのに、

街の灯りがまだ少し物語の続きを語っているように感じた。

イヤホンを外しても、声が耳の奥に残っていた。

街そのものが劇場になる

この『猫町』は、単なる演劇でも、ウォークツアーでもない。

街という現実空間をそのまま舞台に変え、

観客一人ひとりの中に別々の“物語”を生み出す試みだった。

同じ場所を歩いていても、

聞こえている物語も、感じている時間も違う。

それぞれの体験が、同じ空の下で静かに交わる。

このフォーマットには、無限の拡張性がある。

街が舞台になれば、どんな場所も物語になる。

通い慣れた道が、突然“見たことのない街”に変わる。

“猫町”は、もはや架空の世界ではなく、

私たちの中に確かに存在するもうひとつの街だ。

この記事へのコメントはありません。