花が語り、空間が呼吸する ニコライ・バーグマン「KUMIAWASE」

25年の軌跡が原宿に立ち上がった《5日間だけの“森”》へ

2025年11月13日。

夕方から夜にかけて、原宿・ヨドバシJ6ビルで開催中の

ニコライ・バーグマン 25周年フラワーエキシビション《KUMIAWASE – 25年の軌跡を、25のフラワーアートと組み合わせで紡ぐ5日間》を訪れました。

ニコライ・バーグマンは、もともと大好きなフラワーアーティスト。

箱根の「ニコライ バーグマン 箱根 ガーデンズ」にも何度か足を運んでいて、あの森の中で花と一緒に“時間”までデザインされたような空間が、ずっと心に残っています。

そのニコライが、代名詞でもあるフラワーボックス誕生25周年を祝うエキシビション。

しかも、キーワードは彼がずっと大切にしてきた「KUMIAWASE(組み合わせ)」。

これはどうしても自分の目で見ておきたい展示でした。

■ 原宿の建物の中に“森”が立ち上がる。会場全体の空気

会場に一歩足を踏み入れた瞬間、まず感じたのは

「ここ、本当に原宿の建物の中?」という軽い眩暈のような感覚でした。

足元には、箱根ガーデンズでも使われているという木のチップが一面に敷かれ、

ふわっと木の香りが漂う。歩くたびに「サクッ」と乾いた音が鳴り、

その音までが“森のBGM”になっている。

天井はあえて剥き出しのまま、黒い壁と無機質な配管。

そこに無数のスポットライトが吊られ、まるで夜の森に降り注ぐ月光のように

作品ひとつひとつを浮かび上がらせていました。

添付の写真の通り、会場には25組のアーティストやブランドとのコラボ作品が

ずらりと並びながらも、ひとつの“景色”としてつながっている。

花の香り、土や木の匂い、照明の熱、来場者が発する小さな息。

その全部が混ざり合って、

原宿に、わずか5日間だけ「箱根の森」がそっと出現したような、そんな特別な空間が広がっていました。

■ ニコライ・バーグマンが25年かけて編んだ「KUMIAWASE」

今回のエキシビションは、タイトルの通り

「25年の軌跡を、25のフラワーアートと組み合わせで紡ぐ」もの。

生花、ドライフラワー、プリザーブドフラワーに、

陶器・磁器・竹工芸・石・紙・照明・家具・スポーツブランド・神社まで。

ニコライがこれまで出会ってきた人やブランド、クラフト、素材が

“フラワーボックスに見立てた25の空間”となって並んでいます。

会場一帯には箱根ガーデンズで制作、使用されているチップがまかれ、

「東京・原宿」と「箱根・強羅」という場所のKUMIAWASEも、足元からそっと仕込まれている。

都市と自然、日常と非日常が溶け合う“25周年の森”という感じでした。

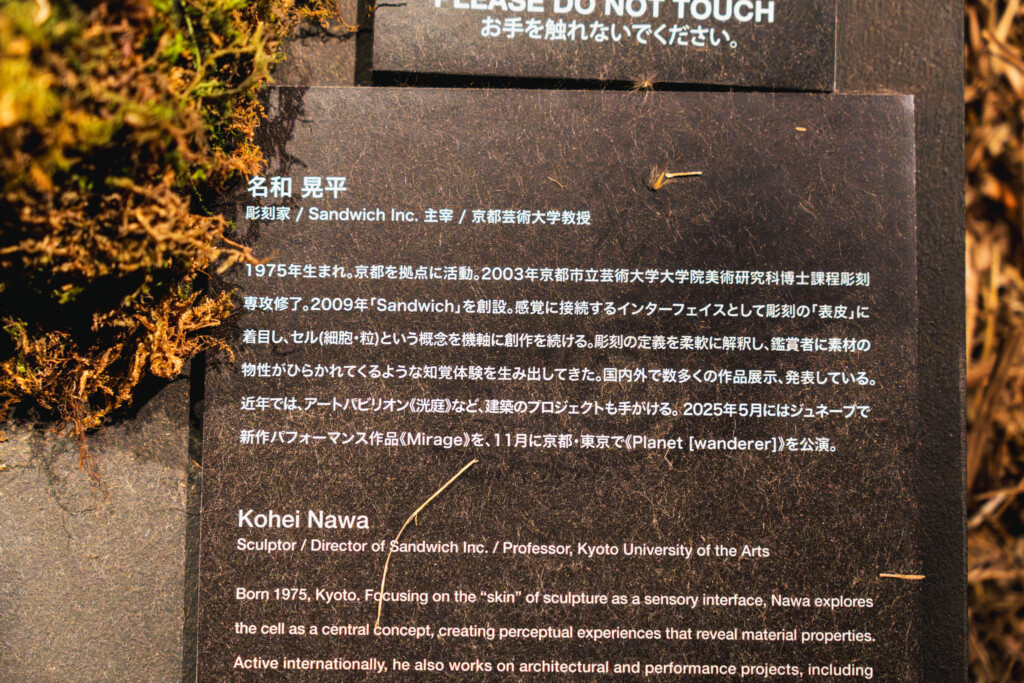

■ この日、ニコライの次に心を掴まれた人──名和晃平

ニコライはもちろんのこと、

今回の展示でどうしても触れておきたいのが、

彫刻家・名和晃平さんとのコラボレーションです。

個人的にも大好きなアーティストなので、会場に入る前から特に楽しみにしていた組み合わせでした。

■ 名和晃平(彫刻家 / Sandwich Inc. 主宰・京都芸術大学教授)

名和晃平さんの作品は、遠くからでも“名和さんの鹿だ”と分かるほど独自性が際立ち、

その存在感は《PixCell》シリーズや《White Deer》にも通じるアイコニックなものがあります。

今回の《KUMIAWASE》で提示された鹿のフォルムは、無数の赤い実が粒子のようにまとわりつき、

まるで生命が細胞レベルから立ち上がっていく瞬間を目の当たりにしているかのようでした。

近づくほどに、粒の密度や表面の揺らぎが呼吸するように見えてくるのも名和作品ならでは。

彼が長年追求してきた「表皮=スキン」の概念が、素材と光の関係性を通して鮮やかに可視化されていました。

苔むした小さな丘の上に佇むその姿はどこか神域のようで、

会場の中でもひときわ静かで強い気配を放っていたのが印象的です。

ニコライの色彩豊かなフラワーアートと、

名和さんの“生命のスキン”が重なり合うことで、

花の色や形が細胞の粒子と響き合うような、不思議な生命の共振が生まれていました。

個人的には、《KUMIAWASE》全体の中でも最も心に深く残ったコラボレーション作品です。

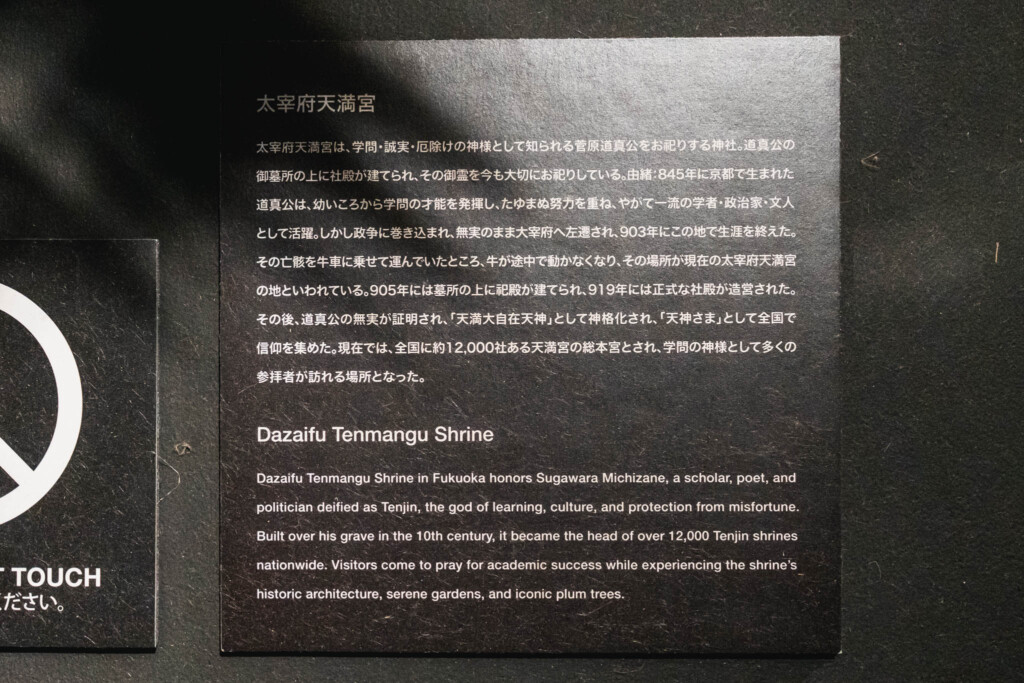

■ 太宰府天満宮

KUMIAWASE の17組のコラボレーションの中でも、ひときわ独自の空気をまとっていたのが、太宰府天満宮のインスタレーションだった。

千年以上にわたり学問や文化の象徴として歩んできた神社が、ニコライ・バーグマンの世界観とどのように溶け合うのか そんな興味を自然と誘う展示だった。

暗がりにそっと浮かび上がる枝には苔や地衣類がつき、まるで長い時間を抱えた古木のような佇まいを見せている。そこに濃いピンクから紫の花が帯を描くように連なり、太宰府と深い結びつきをもつ「梅」の力強さが穏やかに感じられた。

華やかな色彩でありながら、どこか“祈りの痕跡”のような静けさがあり、展示空間の奥行きをそっと広げているようだった。

梅が春を告げるように、花の帯がゆるやかに空間をめぐる。その姿は、道真公の「飛梅伝説」をふと思い起こさせ、歴史や物語が現代的な表現の中で柔らかく再解釈されているようにも見える。

自然素材の床、点で照らされる光、浮遊するような花のライン。

そのすべてが調和し、作品全体が静かに呼吸するような、落ち着いた時間が流れていた。

KUMIAWASE が掲げる「自然とクラフト、文化の混ざり合い」というテーマの中で、太宰府天満宮の作品は、展示全体にそっと“時間の深み”を加える存在だったように思う。

主張しすぎないのに、確かな余韻を残す そんな静かな力を感じる作品だった。

■ 横山 修

KUMIAWASE の会場を歩いていると、ふと視線を奪われる“風の渦”のような作品がある。

それが竹アーティスト・横山 修によるインスタレーションだ。

グラフィックデザイナーから一転、竹工芸の世界へ飛び込んだ彼は、

デジタルもスケッチも使わず、竹を切り、曲げ、結びながら、

即興的に造形を立ち上げていく独自のスタイルを持つ。

作品に近づくと、竹は極限まで細く割られ、

まるで一本一本が“風の線”として空中を舞うように編み込まれている。

曲線が重なり合い、光を受けて金色に輝き、

その佇まいは彫刻というより“祈りの上昇”そのものだ。

静かでありながら、内側に強いエネルギーを秘めている。

足元に敷き詰められた橙・黄・赤の実物や植物が、竹の立体造形をしっかりと“地”に結びつける。

大地から生命が芽吹き、風がそれを天へと運んでいくような二層構造が生まれ、

花と竹の境目が曖昧になっていく。

その混ざり合いこそが、KUMIAWASE のタイトルを体現しているようだった。

竹という自然素材を、工芸の文脈でもアートの文脈でもなく、

もっと自由で本質的な表現へと導く横山修の作品。

この展示の中で彼の存在は、ほんの少し空間の空気を変えてしまうほどの力を持っていた。

“風の軌跡を視覚化するとこうなるのかもしれない”

そんな想像を抱かせてくれる、静かな祈りの彫刻だった。

■ 小島 鉄平

会場の中央近くで、ふっと空気が変わる場所があった。

そこに置かれていたのが、盆栽プロデューサー 小島鉄平さんの作品。

目の前に現れた真柏(しんぱく)は、存在そのものに “時間の重さ” をまとっているのに、

その周囲をぐるりと囲む花々は、思いきり鮮やかで、まるで生き物のように躍動している。

伝統的な盆栽の静けさと、現代的な色彩の爆発。

相反するものが、ひとつの作品の中で自然に同居していた。

小島さんはもともとストリートカルチャーに惹かれ、

アパレルのバイヤーとして海外を飛び回ってきた人。

その感性が “盆栽を体験として再定義する” という彼の姿勢に直結していると、作品を前にするとよくわかる。

花の鮮烈なピンクや深い赤は、盆栽を「鑑賞物」から「空間との対話」へと押し上げるようで、

真柏の幹の曲がりや白いジン(枯れ枝の造形)は、

まるで古木が持つ精神性を静かに語りかけてくる。

この組み合わせは本当に見事で、

盆栽の“静”と、花の“動”が、美しさとしてひとつに溶け合っていた。

まさに、

「伝統は革新の連続である」

という小島さん自身の信念が、そのまま目に見える形になっている作品だった。

■ Fritz Hansen/フリッツ・ハンセン

デンマークを代表する家具ブランド、フリッツ・ハンセン。

その歴史は1872年に始まり、クラフトマンシップと美しいフォルムを追求する姿勢は今も変わらない。

世界的デザイナーたちと協働しながら、モダンで洗練された北欧デザインを牽引し続けてきた存在だ。

今回展示されていたのは、まさにブランドを象徴する名作チェアたち。

そのシルエットを覆うように、無数の秋色の花びらが緻密にあしらわれ、

椅子そのものが “咲いている” かのようだった。

オレンジから深紅へと移ろう色彩は、まるで夕暮れの森に佇む彫刻作品のようで、

照明に照らされるたびに表情を変えていく。

元のデザインの普遍的な美しさに、ニコライ・バーグマンのフラワーアートが融合し、

日用品であるはずの椅子がアートピースへと昇華する瞬間。

その場の空気までも柔らかく染めるような、温度を感じるインスタレーションだった。

■ Louis Poulsen

KUMIAWASEの会場の中で、ひときわ「光の呼吸」を感じさせたのが、

デンマークの照明ブランド ルイスポールセンのインスタレーション。

1874年創業以来、“Design to Shape Light(光を形づくるデザイン)”を理念に掲げるブランドらしく、

会場に置かれた照明はただ明るさを提供するのではなく、

花・木材・色彩のレイヤー全体をふんわりと包み込み、作品そのものに奥行きを与えていた。

特に、丸みのある優しいシェードから落ちる柔らかな光が、

ニコライの花々を立体的に浮かび上がらせ、

影までも美しいデザインの一部に変えているのが印象的。

照明という“機能”が、KUMIAWASEの世界ではそのまま“空間を作る素材”になっていた。

自然素材と手仕事の温度感に、北欧照明の静かな光が交わる瞬間。

この相乗効果が、会場に独特の「温度」と「深さ」を生んでいたように感じた。

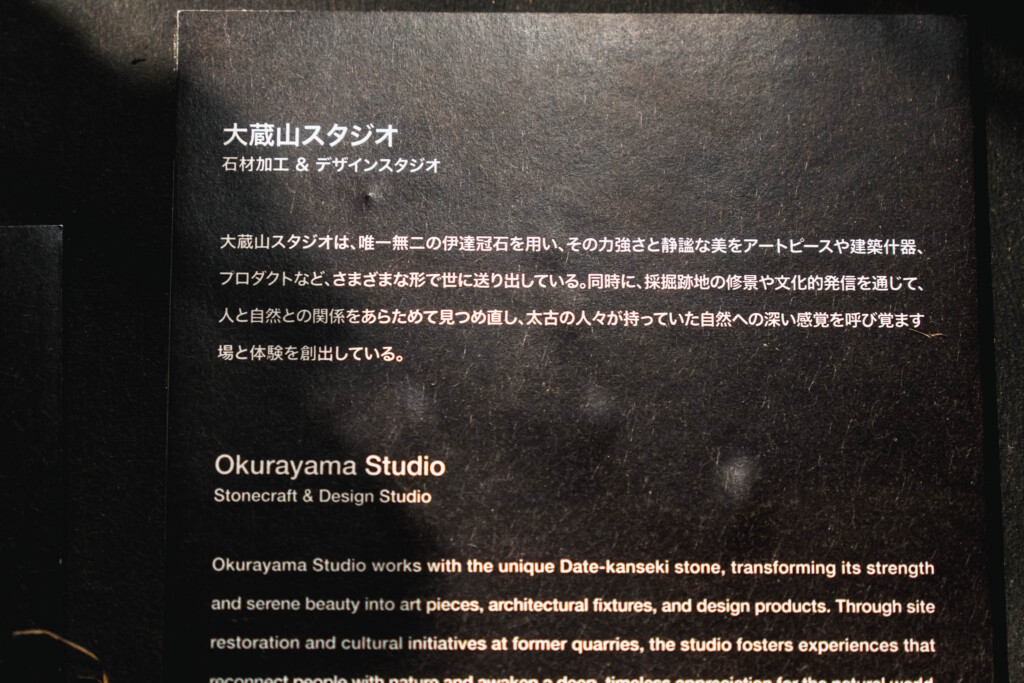

■ Okurayama Studio(大蔵山スタジオ)

展示空間のなかでも、ひときわ大地の気配をまとっていたのが大蔵山スタジオの作品。

足元を覆う伊達冠石のごつごつとした質感、その重厚さに寄り添うように生けられた枝と花。

まるで“自然そのものがそこに立ち上がった”ような存在感があった。

伊達冠石は、唯一無二の表情を持つ石。

大蔵山スタジオは、その力強さと静けさをアートピースや建築の素材として扱いながら、

「人と自然がどう関わるのか」を問い直すような作品を発信している。

今回のインスタレーションでは、枯れ枝に実るオレンジ色の小さな果実、

足元の石に寄り添う大輪の菊が印象的で、

“季節の移ろいがそのまま層になって積もったような時間軸”が感じられた。

ただ美しいだけではなく、

石、花、実、そして空間そのものが一つの呼吸をしているような

そんな深い余韻を残す展示だった。

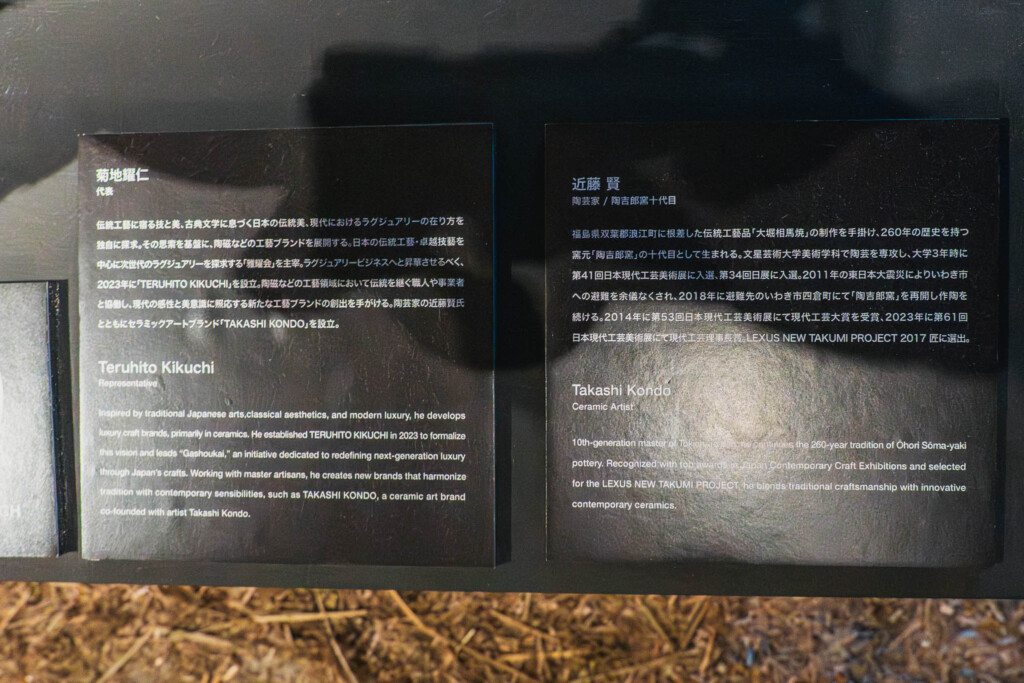

■ 近藤 賢

KUMIAWASEの会場の中で、ひときわ静かな存在感を放っていたのが、陶芸家・近藤賢さんの白磁の器。

福島・南相馬に260年続く大堀相馬焼の十代目として伝統を受け継ぎながら、

現代的な造形にも挑む彼らしい、研ぎ澄まされた“静”の美しさがあった。

真っ白で凛とした器に、ニコライが大胆な色彩の花材や実を重ねることで、

まるで静と動が一瞬で結びつくような景色が生まれていた。

特に脚の長い花器とプロテアの組み合わせは、形の緊張感と花の迫力が調和し、

器そのものの存在感をより強く引き出していた。

伝統を受け止める器の静けさと、色彩のエネルギー。

この対比こそ、KUMIAWASEらしい「出会いの美しさ」を象徴しているように感じた。

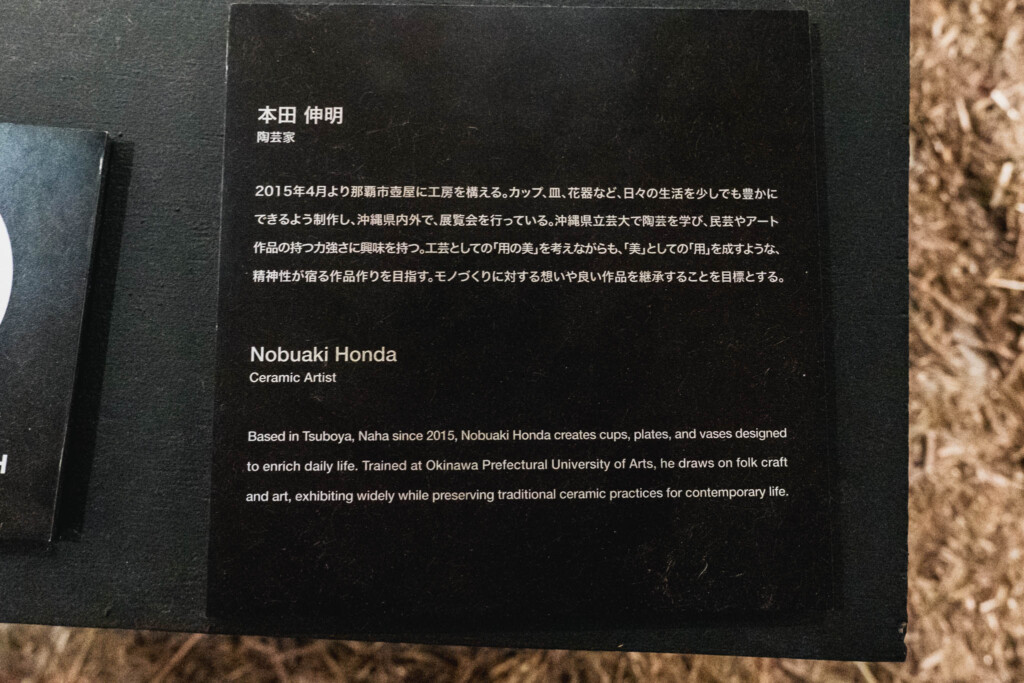

■ 本田 伸明

那覇・壺屋で活動する本田伸明さんの作品は、

民藝の精神と現代的な美意識が静かに同居しているような佇まいが印象的でした。

土の力強さを残しながらも、器としての“用”がしっかり意識されている造形。

展示ではその器たちに、ニコライの大胆な植物構成が重なり合い、

素朴さと荒々しさが同時に立ち上がっていました。

特に中央に配置された大きな黒い器のインスタレーションは、

森の根を思わせるような重厚な雰囲気で、

周囲に伸びる枝や実の配置が「静かに呼吸する森」を想起させます。

華やかな作品が多い会場の中で、本田さんのエリアはどこか“深い森の入口”のように、

しずかに来場者を引き込む力がありました。

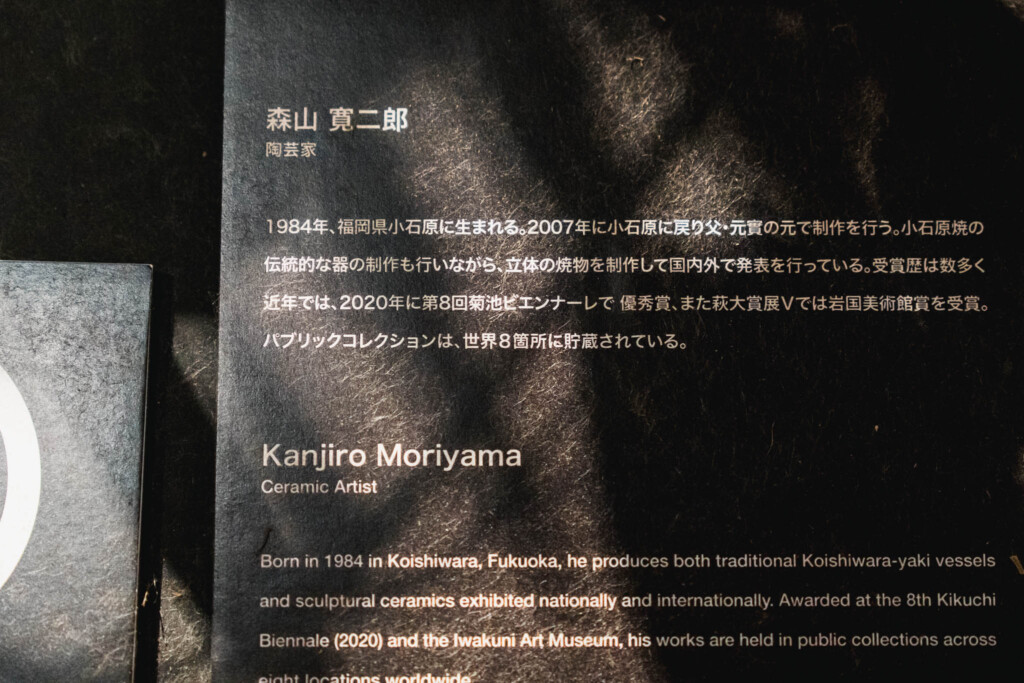

■ 森山寛二郎

揺らぎと彩りを受けとめる、小石原の“器の力”

福岡・小石原を拠点に、伝統的な小石原焼の技法を引き継ぎながら、

彫刻性のある立体作品まで幅広く制作する陶芸家・森山寛二郎さん。

彼の器は、素朴さとモダンさを併せ持つ独特の存在感が魅力です。

今回のKUMIAWASEでは、その器の“余白”が存分に活かされていました。

淡い藤色のクレマチス、色彩の濃淡が美しいカーネーション、

そして下段にはアンティークカラーの紫陽花。

どの花材も主張が強いのに、森山さんの器がそれらをしっかり受け止め、

ひとつの世界として包み込んでくれるんです。

特に印象的なのは、花の陰影が器の曲面にふわりと落ちる瞬間。

器そのものの表情と、花が作る一瞬の陰影が重なり、静かで豊かな時間が生まれていました。

Nicolaiの華やかな色彩と、森山さんの“土の静けさ”。

このコラボは、KUMIAWASEの中でも「器と花の対話」がもっとも素直に感じられる展示のひとつでした。

■ クリスティーナ・マフ(Christina Muff)

デンマーク・コペンハーゲンを拠点に活動するクレイアーティスト、クリスティーナ・マフ。

伝統技法を土台にしながら、砂やチョーク、地元の粘土といった自然素材を組み合わせ、

まるで“自然に還りつつある人工物”のような質感を追い求めてきた作家です。

今回の「KUMIAWASE」では、ユニークな形の陶器に深い紫の花々をぎゅっと敷き詰めた、

小さな“景色”のような作品群が並びました。

陶器のうねるようなフォルムや、盛り上がった質感、そして花の濃密な色合いが重なり合うことで、

どこか生き物的で、温度のある世界が立ち上がります。

一つひとつがオブジェのようでありながら、自然素材と手作業の気配がしっかり残っていて、

人工と自然の境界がゆらぐような、不思議な魅力を放つ展示でした。

■ Charlotte Søeborg Ohlsen

シャーロット・ソーボルグ・オールセンの作品は、

KUMIAWASEの中でもひときわ“生命の循環”を可視化したインスタレーションだった。

紙を切り、折り、組み合わせて植物や昆虫の形をつくり出す、彼女独自のクラフト技法。

その繊細な紙の生き物たちが、ニコライの秋色の花材や落ち葉のレイヤーの中にそっと紛れ込んでいる。

近づくほどに、黄金色の羽をひらめかせる虫、枝先に留まる小さな生き物たちが次々に見えてくる。

本物の自然と、紙という人工的な素材がまるで境界なく溶け合い、静かに息づいているようだった。

大きな花弁のような造形物も存在感があり、

まるで森の奥でひらく“未知の植物”に遭遇したような感覚を呼び起こす。

ニコライの花と彼女のクラフトが交差することで、

自然界の多様性や循環がより立体的に浮かび上がっていた。

「自然と人工」「実在と想像」。

そのあいだを柔らかくつなぐ、物語性のある作品だった。

■ ミズノ株式会社

ミズノの展示は、まさに「スポーツブランドの精神性」を花で可視化したようなインスタレーションでした。

蔓が立体的に絡み合う造形の中心に、白い花々がそっと呼吸するように配置され、

そこへ無数のリボンが垂れ下がる構成。

このリボンにはミズノのロゴが繰り返し織り込まれていて、

“ブランドのDNA”が空間全体を満たしていくような印象があります。

近くで見ると、枝の力強さと白い花の清らかさ、その両方が対等に響き合っていて、

まるで「競技の緊張感としなやかさ」をひとつの器の中に凝縮したよう。

土台に巻かれた黒と白の素材感も美しく、スポーツブランドらしい「動きの軌跡」を思わせました。

ミズノが掲げる“スポーツの価値を日常へ”という理念を、

花と素材のレイヤーで香り立つように表現した作品。

展示空間の中でも特に「凛」とした空気をまとっていて、とても印象的でした。

■ 清水 大介

京都・清水焼の系譜を受け継ぎながら、新しい陶芸の在り方を追求する清水大介さん。

2011年に清水友恵さんとともに「TOKINOHA」を立ち上げ、

オーダーライン「素-siro」や、工房とショップが一体となった「TOKINOHA Ceramic Studio」など、

クラフトと生活をつなぐブランドとして進化を続けています。

展示では、白を基調とした清水さんの器に、

ニコライ・バーグマンが鮮烈なマゼンタの花々を合わせ、

静と動が交差するような世界を表現。

シンプルな器のフォルムが、花の生命力と色彩を一層引き立て、

まるで一点ずつが“景色”として成立しているようでした。

余白の美しさと、色の強さのぶつかり合い。

清水さんの器だからこそ成立する、凛とした存在感が印象的なコラボレーションでした。

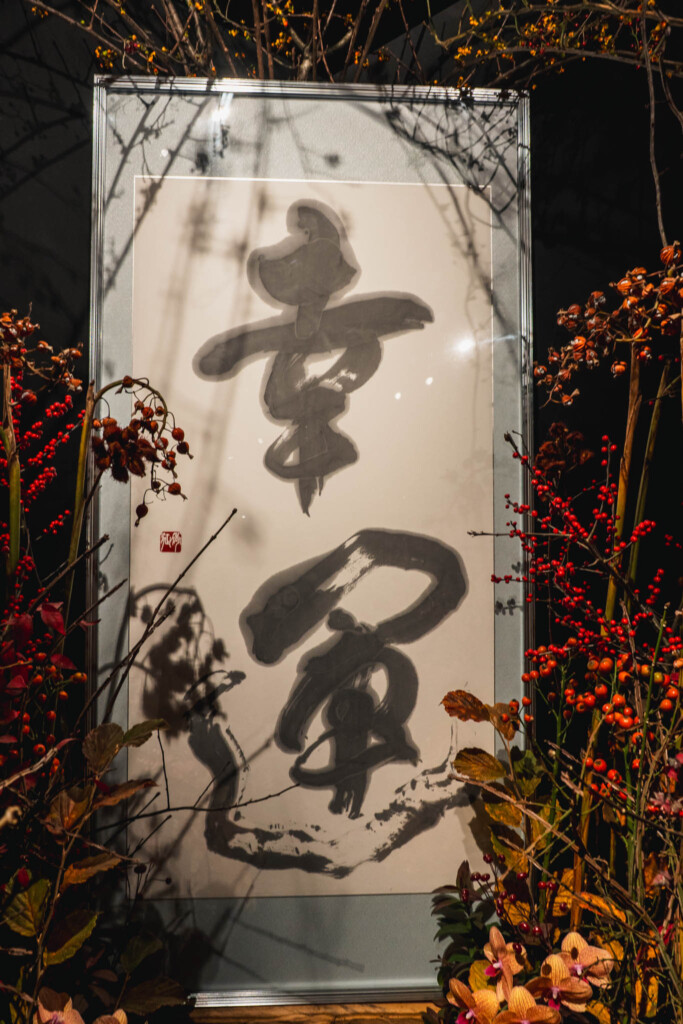

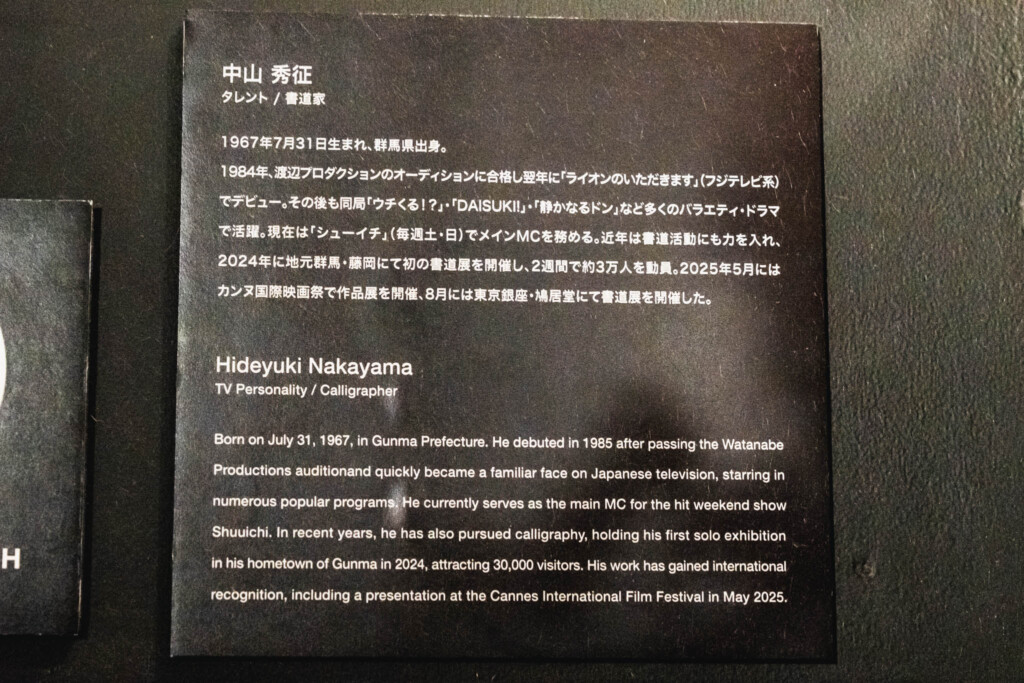

■ 中山 秀征

タレントとして長年テレビの第一線で活躍しながら、

近年は書道家としての表現活動にも力を注ぐ中山秀征。

2024年には地元・群馬で初の書道展を開催し、多くの観客を魅了しました。

「KUMIAWASE」で展示された書は、

大きな一枚に力強く描かれた「幸運」の文字と、周囲を囲む豊かな植物の色彩が呼応しあうような構成。

墨の濃淡が大きなうねりとなって紙面に広がり、

文字そのものが生命感を帯びて呼吸しているように感じられます。

円熟した筆致と、花材の華やかさが調和したこの作品は、

中山がテレビの枠を超えて“表現者”として歩みを深めていることを、

静かに、そして確かに伝えてくれる展示でした。

■ まとめ 25年の「KUMIAWASE」が見せてくれたもの

《KUMIAWASE》は、

ニコライ・バーグマンが25年かけて紡いできたフラワーデザインの軌跡を、

花だけでなく、さまざまなアーティストやブランドとの“組み合わせ”によって可視化した展示でした。

花 × 彫刻(名和晃平)

花 × 神社(太宰府天満宮)

花 × 竹(横山修)

花 × 盆栽(小島鉄平)

花 × 家具(Fritz Hansen)

花 × 光(Louis Poulsen)

花 × 石(大蔵山スタジオ)

花 × 陶芸(清水大介、森山寛二郎、本田伸明、近藤賢)

花 × スポーツブランド(ミズノ)

花 × 書(中山秀征)…

それぞれの“KUMIAWASE”が、

自然・クラフト・文化・歴史・精神性を自由に横断しながら、

「花が世界とつながる方法」を25通りのかたちで見せてくれていたように思います。

特に、ニコライに続いて心をつかまれた

名和晃平の“生命のスキン”と、

太宰府天満宮の“祈りの時間軸”は、

この展示の中でも“縦の深さ”を与える存在でした。

原宿のビルの中に一夜だけ立ち上がった、25周年の森。

花、素材、人、歴史、そして未来。

そのすべてが静かに混ざり合う《KUMIAWASE》は、

ニコライ・バーグマンのこれまでを祝福すると同時に、

これから花がどんな世界と結びついていくのかを想像させてくれる、豊かな時間でした。

この記事へのコメントはありません。