Undo, Redo わたしは解く、やり直す │ 国立国際美術館

コレクション2 記憶と身体のあいだにたちすくむ、静かなアートの対話

はじめに:やり直しではなく、見つめ直すということ

「Undo(取り消す)」と「Redo(やり直す)」——

このふたつの言葉は、コンピュータ上の操作のように簡単にできるものではありません。

けれども、私たちの人生や記憶、そして身体や関係の中にも、確かに“ほどいて縫い直す”ようなプロセスが必要な瞬間があります。

2025年春、大阪・中之島の国立国際美術館で開催中の展覧会『Undo, Redo わたしは解く、やり直す』は、まさにその“中間”にある静かな時間を、アートを通して体験するものです。

構成と展示概要

展覧会は、以下の4つのセクションと常設作品で構成されています:

- ルイーズ・ブルジョワ、ルース・アサワ、レオノール・アントゥネス

- 絡み合う素材と関係

- 縫うこと

- 歴史を編みなおす

- 常設展示作品

1 ルイーズ・ブルジョワ、ルース・アサワ、レオノール・アントゥネス

Louise Bourgeois, Ruth Asawa, Leonor Antunes

展覧の入口に置かれたこの3作家の空間は、UndoとRedoの「ためらい」を静かに抽象します。

- ルイーズ・ブルジョワは『カップル』により、身体が切り離されながら繋がれている、感情の裂まの光景を現出する。生まなおしの不可能性を議くかのように。

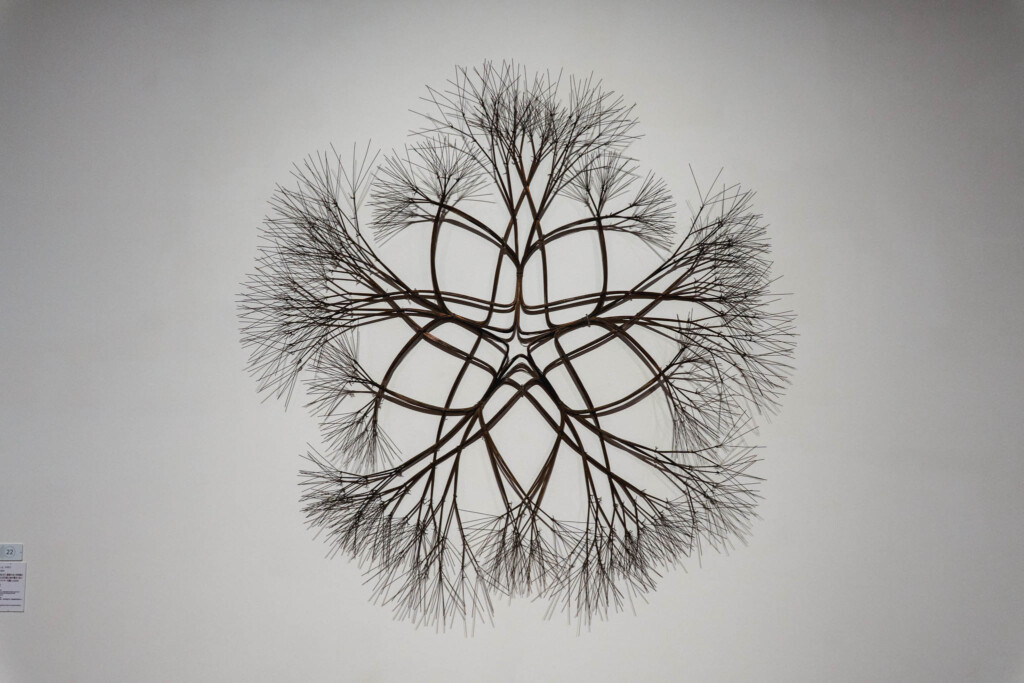

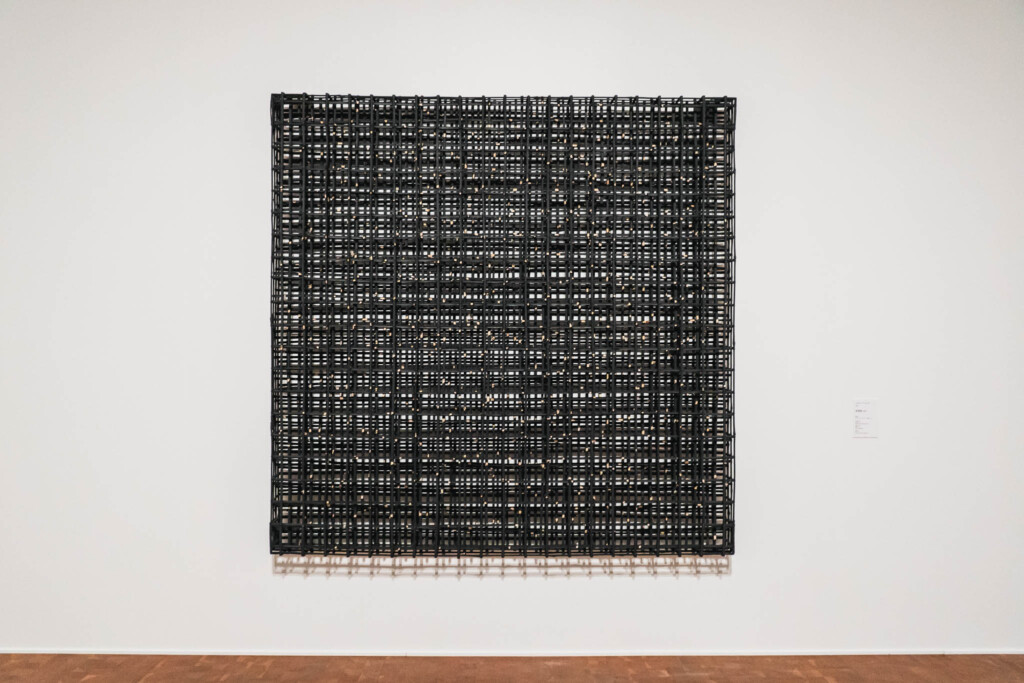

- ルース・アサワの手編みのようなワイヤーの構築は、光の際の「うつろい」を繋ぎ残す。

- レオノール・アントゥネスは材料の曖曆を邪らず読み取ることで、展示空間に新しい文脈を組み立てていました。

2 縛み合う素材と関係

Intertwining Materials and Connections

Undoには常に「跡」が残る。Redoはその跡を繵い継ぎながら新たな記憶を生み出す。

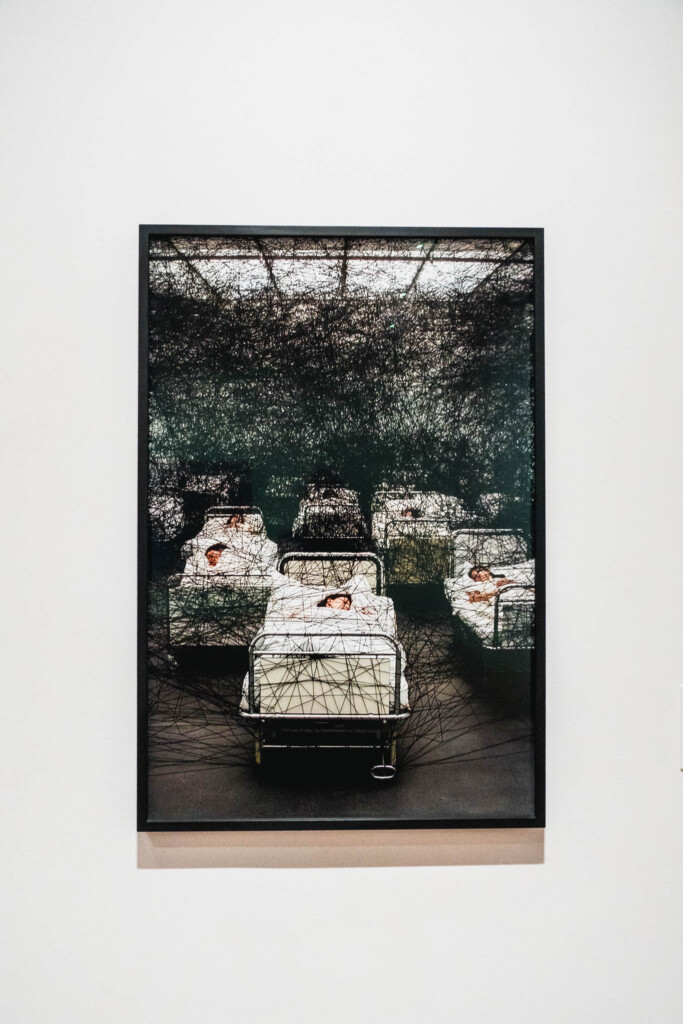

- 塩田千春の『眠っている間に』(2002, 2007)、『トラウマ/日常』(2008)は、写真やドレス、絵紋と絵事が並置され、誰かの身体が残した温もりを「素材」そのもので繋ぎ残す。

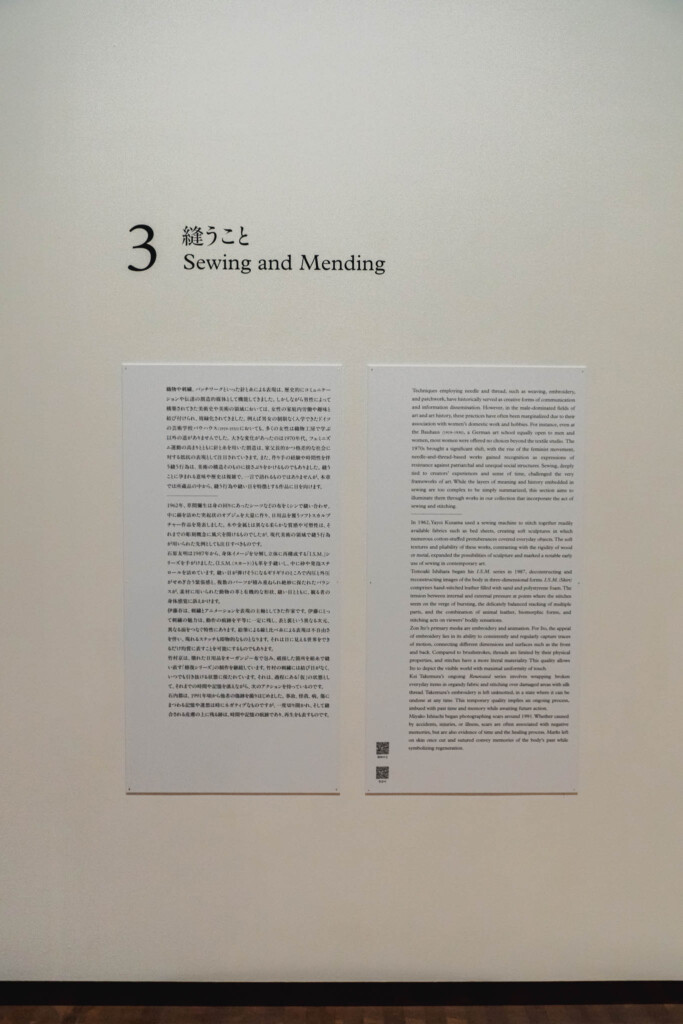

3 繵うこと

Sewing and Mending

死もトラウマも、何かを「繵う」ことではじまる。繵った光景にわずかなやすらぎが漂う。

- 草間彌生の『銀色の希死』(1976)は、象徴的な衛生具のような大型ソフト・スカルプチャーを用い、希死の空間をなぞらえる。一要の常識と戦うようないら細な倫理が存在する。

- 竹村京『修復』シリーズは、装形のずれを「豆石のような繵い」でめぐることで、傾げなものをそのまま「よし」とする。

- 内藤礼『死者のための枕』は、白帆のたとえようもない静けさの中に、失われた身体への慈しみをたたえる。

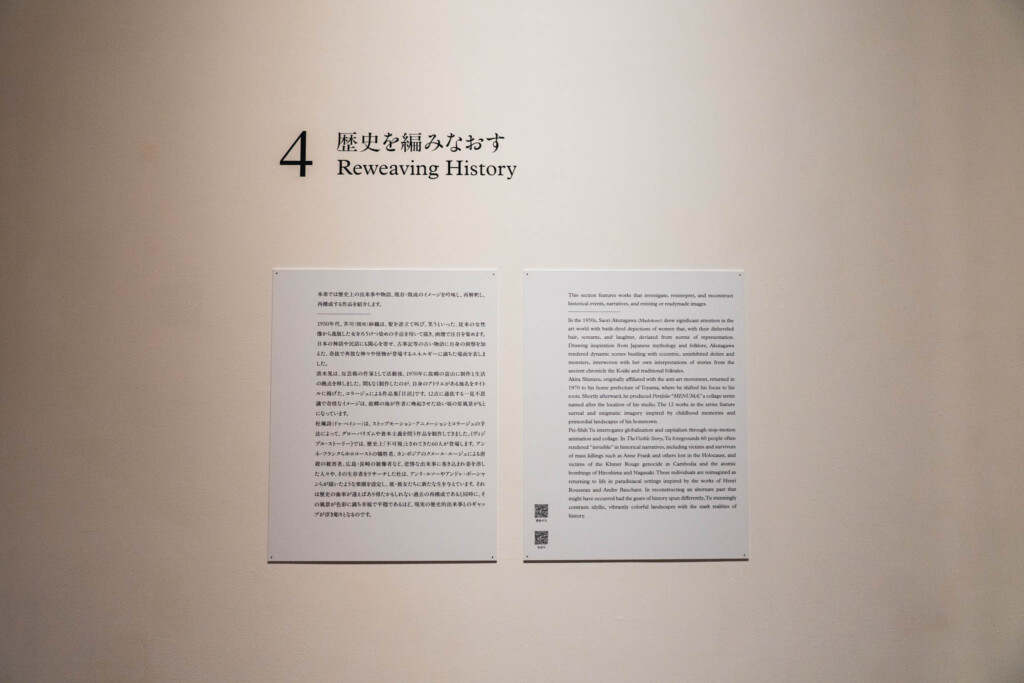

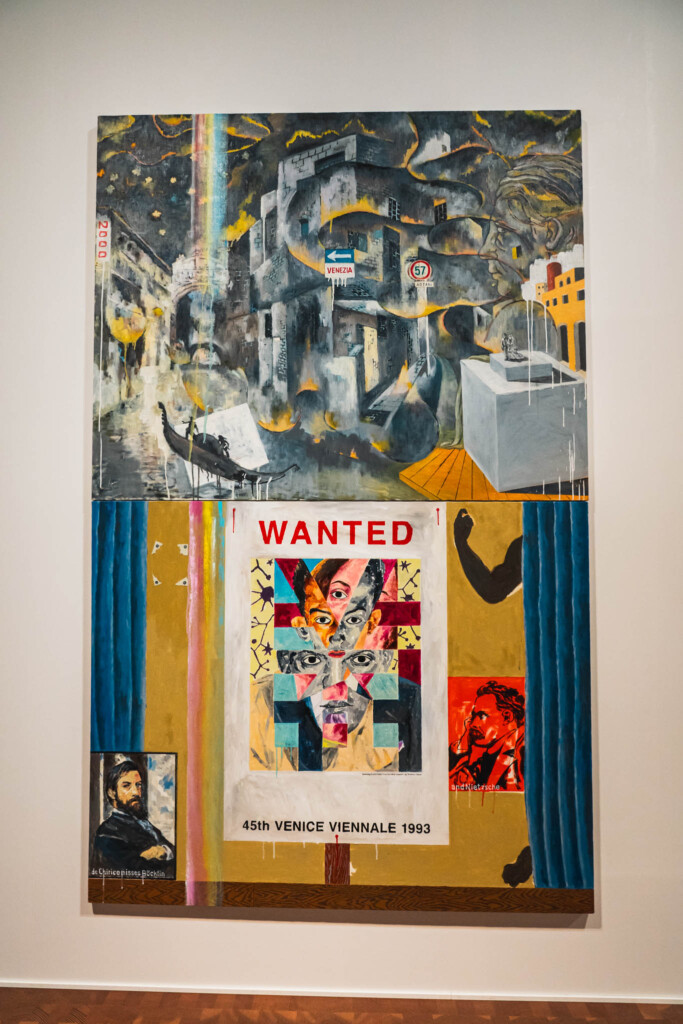

4 歴史を編みなおす

Reweaving History

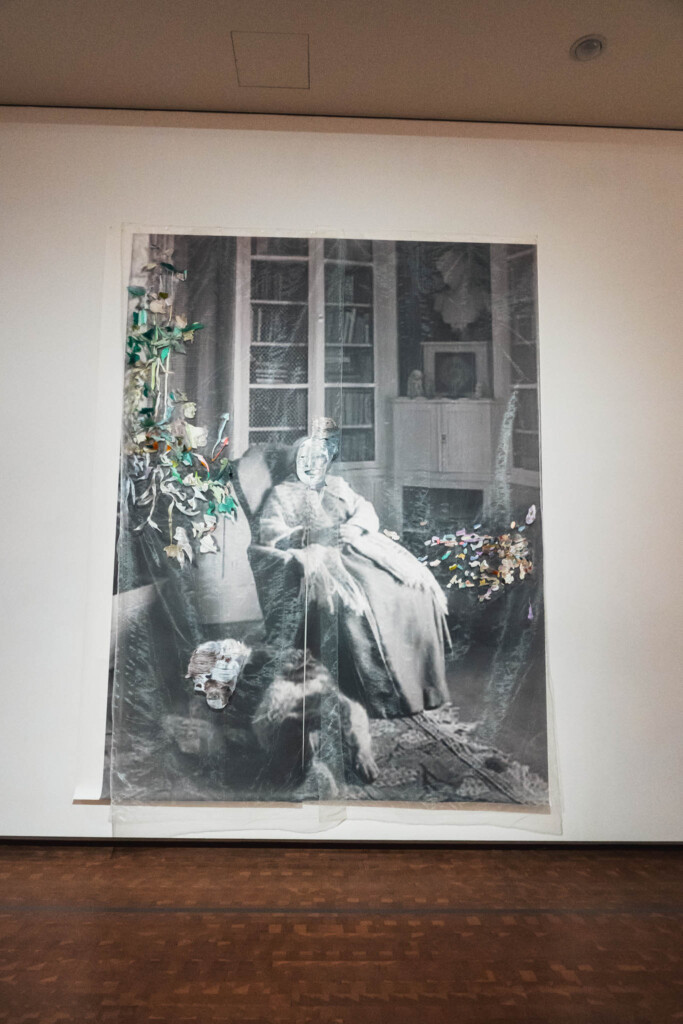

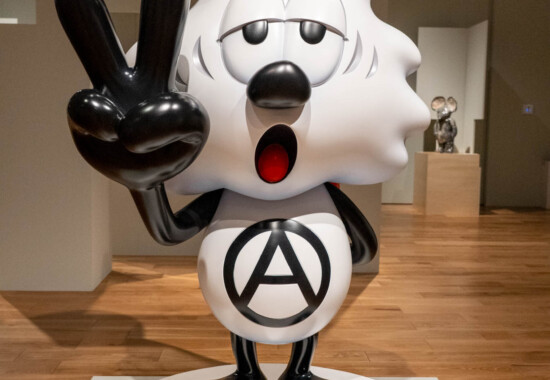

UndoもRedoも、ときにそれ自体が「技術」である。

それは定義された歴史や伝統に手を入れること、読み替えに対する作家の技術は、しばしば静かなのに、悪笑を含んだ大胆さを広がりに演じていました。

まとめ:UndoでもRedoでもない場所にたちすくむ

この展覧会が描くのは「やり直す」という力づくな手続きではなく、それをすることの難しさや残酷さをも含めて受け止める、「温もりの場所」です。

Undoしたくてもすることができない記憶、Redoでは元に戻れない体験の、その両者に向き合うための視線を作家たちは集めています。

「UndoもRedoもしないこと」が、こんなにも心に漂うものなのだと。 私たちは、それを観に行くために、美術館へ行く。

この記事へのコメントはありません。