瀬戸内国際芸術祭2025・犬島編 家プロジェクトと精錬所美術館を歩く

導入

2025年8月17日、私は初めて犬島を訪れました。

直島や豊島と並ぶベネッセアートサイトの拠点であり、かつて銅精錬や石材業で栄えた歴史をもつ小さな島です。

犬島で出会った家プロジェクト、精錬所美術館、くらしの植物園〈HANA〉、そしてINUJIMAアートランデブーの作品。

その体験をご紹介します。シリーズは次回、最後の舞台となる豊島編へと続きます。

会場全体の印象

犬島は周囲約3.6km、徒歩でも数時間で巡れる小さな島です。

港に降り立つと、赤煉瓦の煙突や石切り場跡が目に入り、産業の記憶が風景に刻まれています。

その中に現代アートと建築が日常の延長のように溶け込み、島全体がひとつの大きな作品のように感じられました。

「展示を見る」というより「島の時間を生きる」感覚に導かれるのが、犬島の特別さだと思います。

犬島精錬所美術館(柳幸典+三分一博志/2008年開館)

犬島精錬所美術館は、1909年に操業を開始し、わずか10年ほどで閉鎖された銅精錬所の遺構を保存・再生した施設です。開館は2008年4月27日で、産業遺産を「負の遺産」として残すのではなく、環境・建築・アートを結び付けて再生するモデルとして注目を集めています。館の理念は「在るものを活かし、無いものを創る」。島に残る遺構や素材をそのまま活用しながら、持続可能な未来像を提示しています。

建築を担当したのは建築家の三分一博志です。設計では、島に点在する煙突や地形を利用して自然の風を通す仕組みをつくり、太陽熱や地中熱を取り込むことで冷暖房エネルギーを最小限に抑えています。また、かつての精錬副産物であるカラミ煉瓦(slag brick)を1万7千個以上再利用し、熱容量の大きさを活かして温熱環境を調整しています。さらに、植物の力を活用したBio Geo Filter(バイオ・ジオ・フィルター)と呼ばれる独自の水質浄化システムを導入し、施設全体を「環境と共に呼吸する建築」として成立させています。

展示を手掛けるのは美術家の柳幸典です。作品は《Hero Dry Cell》(2008年公開)と題され、館内は六つの連続した空間で構成されています。そこには、《Icarus Cell》/《Solar Rock》/《Slag Note》/《Icarus Tower》/《Mirror Note》/《Solar Note》と名付けられたインスタレーションが展開されます。素材には犬島産の花崗岩やスラグに加え、かつて東京・松濤にあった三島由紀夫邸の解体部材も取り入れられています。中でも《Solar Rock》には約44トンもの犬島花崗岩が据えられ、天窓から差し込む自然光や水面の反射によって刻々と表情を変えます。

このように、産業遺産・建築・現代アート・環境技術が四位一体となり、訪れる人に強烈な体験を与えるのが犬島精錬所美術館です。

体験:事前情報を持たずに足を踏み入れましたが、暗がりから光へ、冷気から暖かさへと移ろう六つの空間に圧倒されました。巨石に光が射し込む瞬間、過去と未来が一度に立ち上がるようで、思わず息を呑みました。まさに「説明ではなく体験」でこそ理解できる美術館だと感じました。

各作品紹介

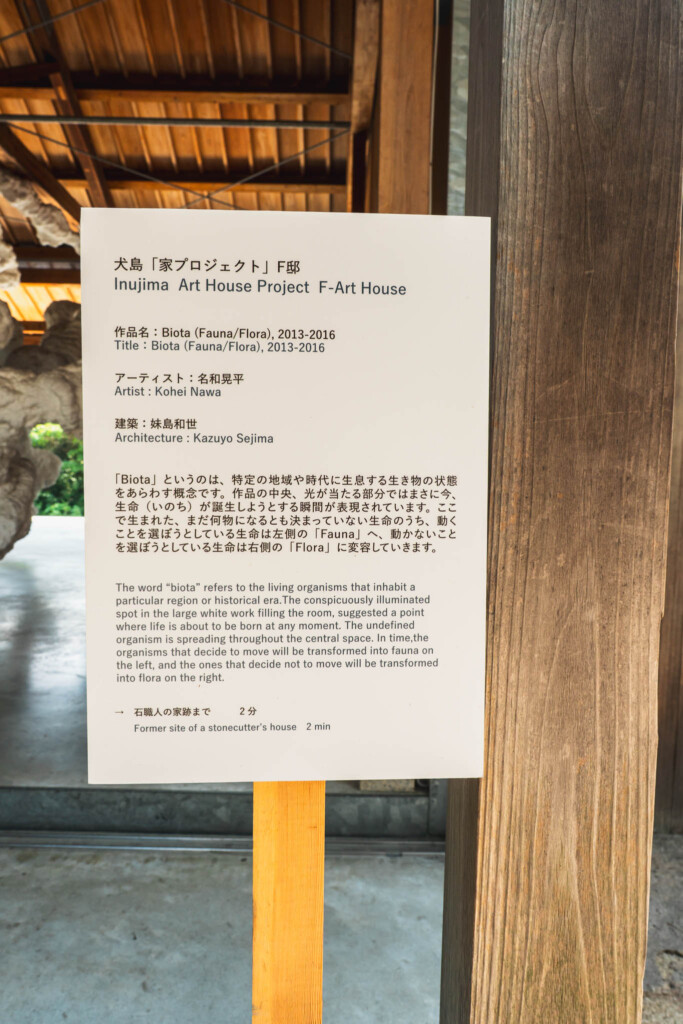

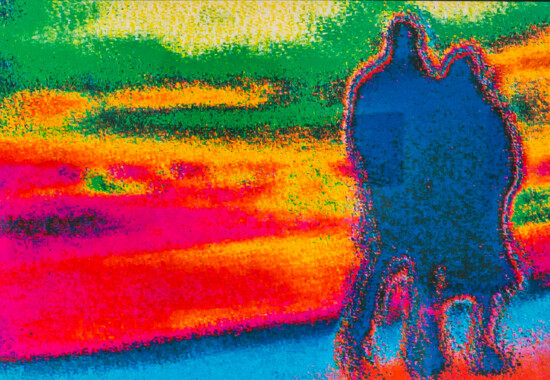

《Biota (Fauna/Flora)》(名和晃平)— F邸(2013〜)

F邸では名和晃平の《Biota (Fauna/Flora)》が展示されています。

動植物を思わせる造形が古民家の空間全体に広がり、光と影と呼応します。

建築は妹島和世、2013年に公開された恒久作品です。

体験:空間そのものが呼吸するようで、生命の循環を体ごと受け止めるような感覚に包まれました。

《contact lens》(荒神明香)— S邸(2013〜)

S邸には荒神明香の《contact lens》が展示されています。

透明アクリル壁に多数のレンズが組み込まれ、景色がゆがみ、拡散と収束を繰り返します。

体験:一歩動くたびに視界が揺らぎ、島の日常が夢の断片のように見えました。

《Yellow Flower Dream》(ベアトリス・ミルハゼス)— A邸(2018〜)

A邸ではベアトリス・ミルハゼスの《Yellow Flower Dream》が公開されています。

鮮やかな色彩がガラス面を彩り、太陽の角度によって印象を大きく変えます。

体験:色のリズムに包まれると、自然光までも作品の一部になり、身体の内側が温まるようでした。

《無題(C邸の花)》(半田真規)— C邸(2019〜)

C邸には半田真規の《無題(C邸の花)》が設置されています。

大きな木彫の花が薄暗い室内に据えられ、静謐な存在感を放っています。

体験:重厚な木の彫刻から、かすかな鼓動のような生命の気配を感じ取りました。

《Self-loop》(オラファー・エリアソン)— I邸(2015〜)

I邸の展示はオラファー・エリアソンの《Self-loop》です。

鏡像の構成により、外の風景が無限に反復し、日常が抽象的な宇宙へと変貌します。

体験:立つ位置を変えると景色が果てなく広がり、時間の感覚までも揺さぶられました。

《太古の声を聴くように、昨日の声を聴く》(淺井裕介)— 石職人の家跡(2016〜)

石職人の家跡には淺井裕介の《太古の声を聴くように、昨日の声を聴く》が描かれています。

熱可塑性素材で地面に描かれた線が路地へと伸び、動植物や舟の形を浮かび上がらせます。

体験:線を辿るうちに、過去の営みと今の暮らしが一筆書きでつながるように思えました。

犬島くらしの植物園〈HANA〉(妹島和世+明るい部屋)

犬島くらしの植物園は、放置されていた温室を再生し、約4,500㎡を「共に耕す」場として開かれました。

設計と運営は妹島和世+明るい部屋が手掛け、自然と人の循環を学ぶ場として機能しています。

2025年6月には、新たに妹島和世設計のパビリオン〈HANA〉が恒久施設として公開されました。

〈HANA〉はPRADAの寄贈により実現し、花を想起させる造形と鈍い鏡面の外装が特徴です。

高さ約2.965m、面積約20.3㎡で、光や風を受け止める小さな滞在空間となっています。

体験:〈HANA〉に腰を下ろすと、反射する光が花びらのように舞い込み、園全体の呼吸と自分の鼓動が重なるのを感じました。

INUJIMAアートランデブー(大宮エリー)

《フラワーフェアリーダンサーズ》(2022〜)

子ども広場に設置された、大宮エリーの立体作品です。

花の妖精たちが踊るように立ち並び、盆踊りの場とも寄り添います。

体験:作品と暮らしが自然に交わり、思わず笑みがこぼれました。

《光と内省のフラワーベンチ》(2022〜)

島の南側の海辺に置かれた透明感あるベンチです。

腰掛けて光を浴び、考え事をするための「滞在の装置」として設計されています。

体験:潮風に吹かれながら光を浴びる時間は、大宮エリーさんの世界観に包まれる静かなひとときでした。

巡って感じたこと

家プロジェクトでは名和晃平やオラファー・エリアソンなど世界的な作家の作品に触れ、村の日常空間にアートが息づく姿に感動しました。

精錬所美術館では、説明よりも体験が先に立つ圧倒的な空間に飲み込まれました。

くらしの植物園〈HANA〉は未来の暮らしの原型を示し、大宮エリーの作品は日常にやさしい彩りを添えていました。

初めての犬島は、歴史・自然・アートが一体となり、「アートが地域を再生する力」を実感させる島でした。

まとめ(次回予告)

犬島での一日を通じ、作品・建築・環境が調和する「生きた美術館」としての姿を強く感じました。

産業遺産と暮らしが未来をつなぐ姿に触れ、深い余韻を残す体験となりました。

シリーズはいよいよ次回、最後の豊島編へと続きます。

この記事へのコメントはありません。