広重から学び、世界へ返す 村上隆エディション展が示した“認知革命”の現在地

「JAPONISME → Cognitive Revolution: Learning from Hiroshige」体験記

2026年1月24日(土)、私は港区元麻布のKaikai Kiki Galleryで開催中の村上隆のエディション展

「JAPONISME → Cognitive Revolution: Learning from Hiroshige」を訪れた。

会期は2025年12月19日〜2026年1月29日で、幅広い国籍の来場者が行き交う熱気あふれる空間だった。会場に入って最初に感じたのは、静かな高揚感よりも、むしろ「視線の密度」だった。作品だけでなく、鑑賞者一人ひとりの視線が濃く、熱を帯びている。耳に入ってくるのは日本語よりも外国語の方が多く、この展示が“日本の展覧会”であると同時に、“世界のための日本”を扱っていることが、開始数分で理解できた。

この場所には過去にも何度か足を運んでいる。しかし今回は明らかに空気が違った。

展示全体に通底していたのは、「日本らしさ」を装飾として消費する気配ではなく、日本の視覚構造そのものを問い直そうとする緊張感だった。

ジャポニスムは、過去ではなく「更新され続ける概念」

「ジャポニスム」という言葉は、19世紀後半に西洋で起きた日本美術受容のムーブメントを指す。しかし本展において、その言葉は歴史的用語として固定されていない。むしろ、一度起きた“認知の変化”が、現代において再び起こり得るのかという問いとして立ち上がっている。

展覧会の副題にある「Cognitive Revolution(認知革命)」という言葉は象徴的だ。

日本の浮世絵が遠近法や構図、平面性の感覚を通じて西洋美術の前提を揺さぶったように、現代においても、視覚文化の前提は更新され得る。その仮説を、村上隆はエディション作品という形式を通じて提示している。

広重に「学ぶ」という姿勢

本展のもう一つの核となる存在が、浮世絵師・歌川広重である。

広重の名所絵に見られる大胆なトリミング、視点のズレ、風景の中に忍び込む人の気配。それらは写実ではなく、体感に近い。村上隆は、そうした広重の視覚的思考を、単なる引用ではなく「学習対象」として扱っている。

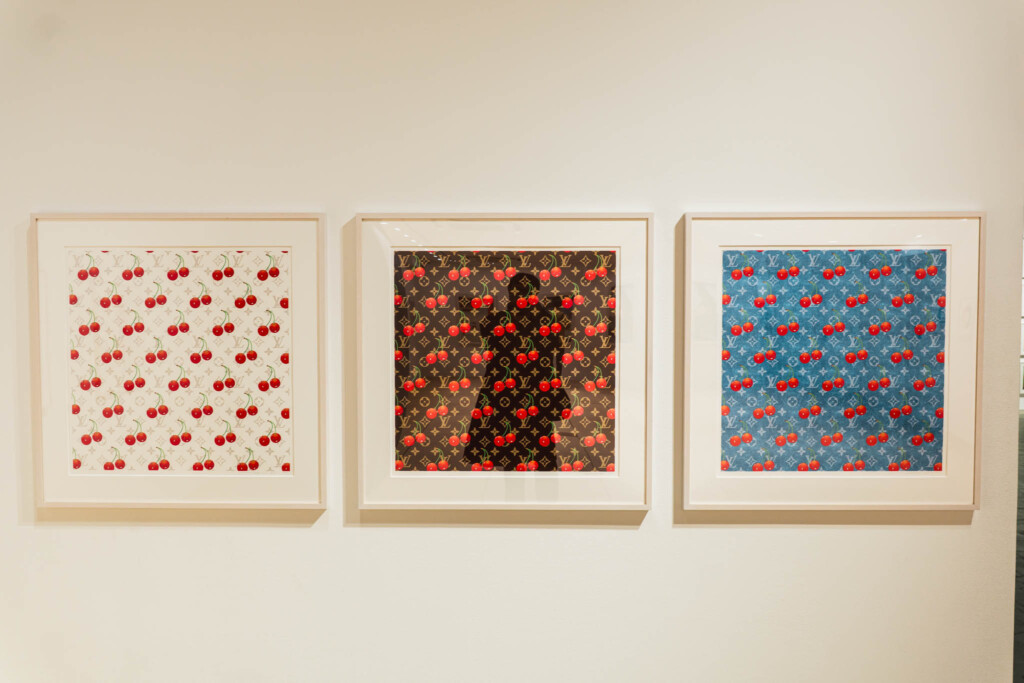

展示されている版画作品群は、広重の構図やリズムを下敷きにしながら、村上特有の強度のある色彩と反復性を重ねている。ここで起きているのは、過去と現在の衝突ではない。視覚のアルゴリズムが時代を越えて接続される瞬間だ。

違和感こそが、展示の核心だった

正直に言えば、最初は戸惑いもあった。

広重の風景と、村上隆のポップな視覚語彙。その組み合わせは、あまりにも相性が良すぎるのではないか、と一瞬感じたのだ。しかし展示を見進めるうちに、その感覚は反転する。

相性が良いのではない。もともと同じ地平にあったものが、再び可視化されているのだと気づかされる。

平面性、反復、記号化、装飾性。それらは浮世絵にも、現代のポップカルチャーにも共通する、日本の視覚文化の深層構造なのだ。

エディションという選択の意味

本展がエディション展であることは、決して偶然ではない。

一点もののオリジナルではなく、複数存在する版画作品。そこには「唯一性」を神話化しない、村上隆の明確な意志がある。

エディション作品は、鑑賞者にこう問いかける。

「この作品は、美術館の中だけに存在すべきものなのか?」

所有や生活への接続を想像させる距離感は、作品を消費させるためではなく、文化として拡張させるための設計だと感じられた。

海外来場者の視線が教えてくれたこと

会場にいた海外の来場者たちは、驚くほど細部を見ていた。

構図の切り取り方、色の重なり、余白の扱い。そこに向けられていたのは「かわいい日本」への好奇心ではなく、高度に洗練された視覚思想への敬意だった。

その姿を見て、私はこの展示が「日本人のための日本回帰」ではなく、世界の視点を通して日本を再定義する試みであることを強く実感した。

日本美術は、いま再び世界を更新できるのか

展示を見終えたあと、強く残ったのは余韻というよりも思考だった。

日本美術は、もはや輸出されるエキゾチシズムではない。かといって、内向きな伝統回帰でもない。その中間にある、更新され続ける視覚言語として、ここに提示されていた。

「JAPONISME → Cognitive Revolution: Learning from Hiroshige」は、過去を称える展示ではない。

これは、日本の視覚文化が、再び世界の認知を揺さぶる可能性を持ち得るのかという、極めて現在的な問いそのものだった。

この記事へのコメントはありません。