夕暮れの銀座で、国宝の熱に包まれる

Ginza Sony Park 国宝展 体験記

2026年1月24日(土)。

冬の夕方、日が落ち始めた銀座は、昼間とはまったく違う表情を見せていた。街の輪郭が少しずつ陰影を帯び、ネオンや街灯の光が浮かび上がる時間帯。その流れのなかで向かったのが、Ginza Sony Parkで開催中の国宝展だった。

到着してまず圧倒されたのは、人の多さだった。

数寄屋橋交差点からそのまま吸い込まれるように、絶え間なく人が建物へ流れ込んでいく。展覧会に向かう列というより、「いま、この場所で何かが起きている」ことを体感しに来た人の熱が、可視化されているように感じられた。夕方にもかかわらず、館内は終始賑わっており、この企画への関心の高さが、そのまま空気として漂っていた。

この展示を訪れる前に、映画『国宝』はすでに一度鑑賞していた。

そして今回は、4Kリマスターバージョンの上映が始まったタイミングでIMAXで見直してから、この展示に足を運んでいる。

IMAXで改めて観た『国宝』は、最初の鑑賞時よりも映像の情報量が格段に増し、舞台の奥行きや衣装の質感、役者の視線の動きまでがより明確に身体に残った。その状態で展示空間に入ったことで、写真や映像が単なる関連資料ではなく、映画体験の延長として自然につながっていった。

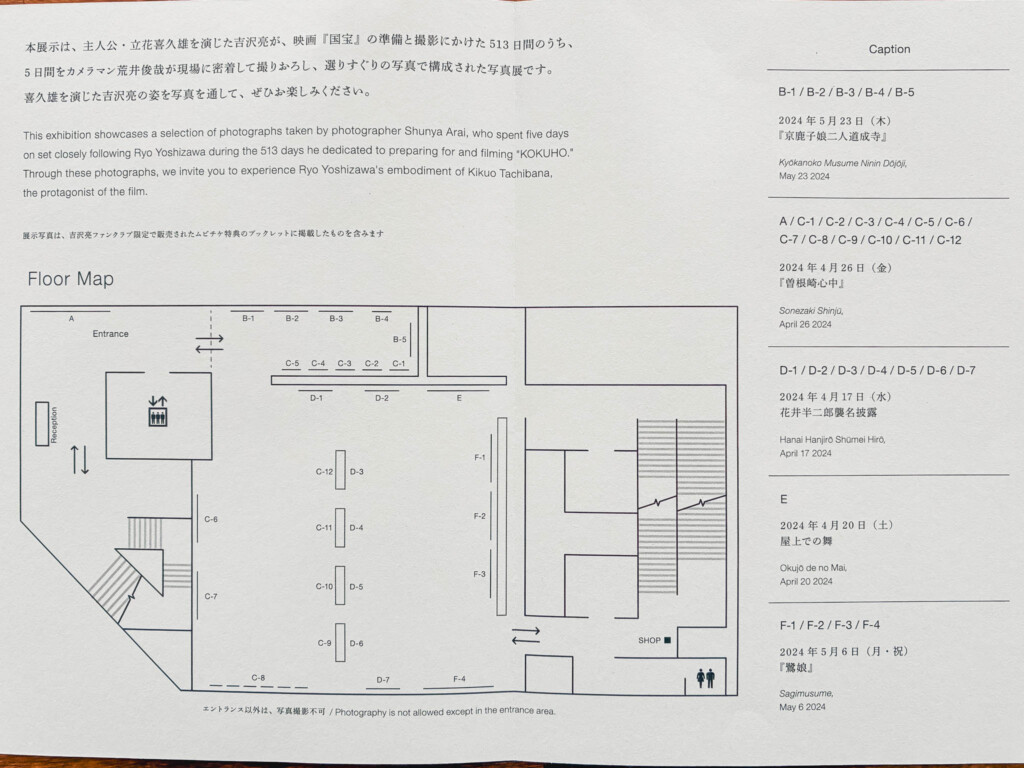

今回の目的は、Ginza Sony Park全体を使って展開されている映画『国宝』関連展示を、フロアごとに体験することだった。B2と3階は無料展示、そして4階では有料の特別企画展が行われている。そのなかでも、事前に日時指定チケットを取っていた4階の展示から鑑賞を始めた。

4階|写真と光が、時間を立ち上げ

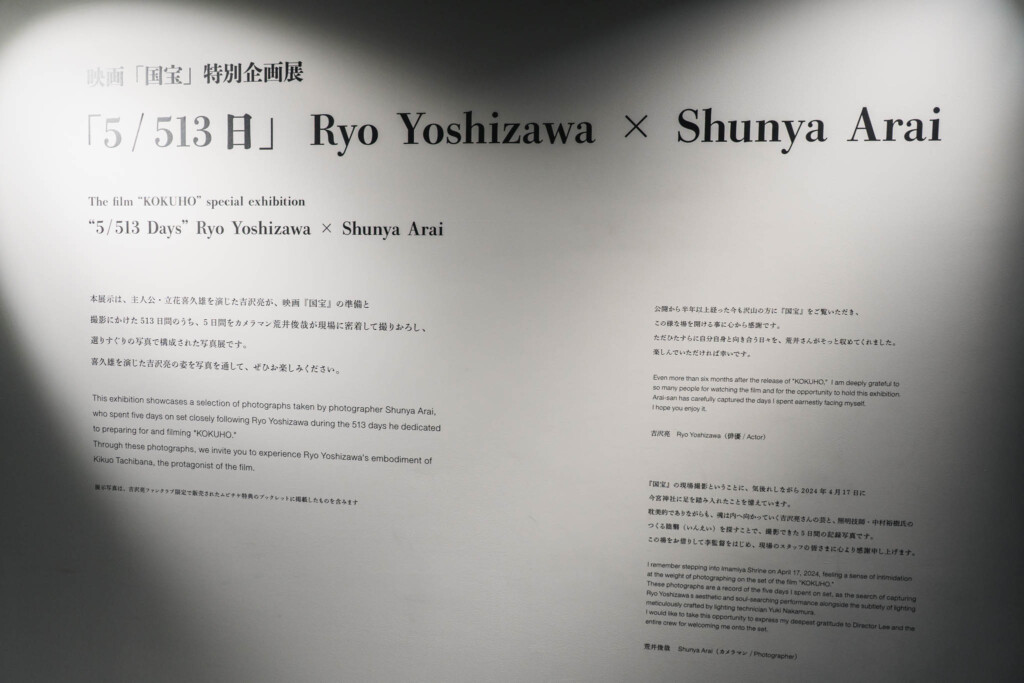

映画「国宝」特別企画展「5/513日」Ryo Yoshizawa × Shunya Arai

4階で開催されているのは、映画『国宝』特別企画展

「5/513日」Ryo Yoshizawa × Shunya Arai。

日時指定制の有料展示ということもあり、銀座の週末としては比較的落ち着いた環境で、作品と向き合うことができた。

展示は、吉沢亮が映画『国宝』の準備から撮影にかけて過ごした513日間のうち、わずか5日間に密着し、写真家・荒井俊哉が切り取った写真で構成されている。完成した映画の裏側を“説明”する展示ではない。作品がまだ形を持たない状態で、生成されつつある時間そのものが写し取られていた。

とりわけ強く印象に残ったのが、バックライトを用いた展示の設計だった。

写真はプリントの質だけで成立するものではない。光の与え方ひとつで、像の立ち上がり方はまったく変わる。内側から柔らかく照らされた写真は、単なる平面ではなく、奥行きと温度を帯びた存在として立ち上がっていた。

なお、このフロアは写真撮影が禁止されており、残念ながら展示の様子をそのまま掲載することはできない。ただ、その制限自体が、この展示においては必然だったようにも感じられた。

画面越しに消費されることを前提とせず、実際にその場に立ち、距離を取り、光の変化を感じながら見ることで初めて成立する写真体験。記録として持ち帰れないからこそ、視線や感覚が自然と一点に集中し、展示空間と向き合う時間の密度が高まっていく。

被写体の表情だけでなく、そこに流れていた時間、現場の緊張感、沈黙の重さまでが、光を介して伝わってくる。

「写真を展示する」というより、「写真が呼吸できる場をつくる」。その発想と実装が、このフロア全体を通して一貫していた。展示を見るというより、展示の設計思想そのものを体験している感覚に近かった。

B2階|混雑のなかで浮かび上がる、名場面の密度

続いて向かったB2階は、正直に言えばかなり混雑していた。

人の流れが途切れることはなく、立ち止まるにも周囲を見ながらタイミングを探す必要がある。それでも、このフロアが強く印象に残ったのは、展示されている素材そのものの力が圧倒的だったからだ。

B2では、映画『国宝』の名場面を捉えた写真が展示されているほか、劇中で実際に使用された歌舞伎のポスターなども並ぶ。単なる撮影資料や小道具紹介ではなく、映画世界を成立させている“要素そのもの”が、展示として成立していた。

混雑のなかで至近距離から見る写真は、否応なくディテールを突きつけてくる。衣装の質感、視線の角度、背景に漂う空気。映像として流れていたはずのシーンが、一枚の写真として止まった瞬間に、別の説得力を持って迫ってくる。人の多さによる不便さを上回るだけの密度が、このフロアには確かにあった。

3階|映像と音が「空間」になる

Crystal LED × 立体音響による、代替不能の体験

3階は、Ginza Sony Parkという場所の特性が最も鮮明に表れる空間だった。

ここでは、ソニーの高画質LEDディスプレイ Crystal LED と立体音響技術を用い、映画『国宝』の世界を映像と音で体感できる展示が行われている。

まず感じたのは、映像の“物理的な強度”だ。

黒は深く沈み込み、明部は輝度を保ったまま破綻しない。その結果、舞台の空気、衣装の光沢、肌の質感が、映像情報としてではなく、そこに存在しているものとして立ち上がってくる。

音響も同様だった。音は単に大きいのではなく、輪郭と距離が明確で、立体的に配置されている。視界の外側にまで空間が広がり、映像を「見る」というより、その場に「置かれる」感覚に近い。

この体験が他で代替できないと感じた理由は、映像・音・空間がそれぞれ独立して主張するのではなく、同時に成立している点にある。どれか一つでも欠ければ、ここまでの没入感は生まれない。技術が前に出るのではなく、体験として自然に溶け込んでいる。その完成度の高さが、強く印象に残った。

おわりに|展示を見終えたあと、視点が一段変わった

夕方のGinza Sony Parkは、とにかく賑わっていた。

だがその混雑は、鑑賞の妨げというより、この展示が「いま、ここで起きている出来事」であることの証明のようにも感じられた。

4階で写真と光に向き合い、B2で名場面の密度に圧倒され、3階で映像と音に包まれる。映画『国宝』という一つの作品が、写真、空間、音響、ディスプレイという異なるメディアに翻訳されながらも、確かな熱を失わずに伝わってくる構成だった。

この展示を見終えたあと、作品を見る視点が一段変わった感覚があった。

完成した表現だけでなく、それがどのような環境で、どのような設計思想によって立ち上がっているのか。光、音、空間の使い方ひとつで、体験の深度はここまで変わる。その事実を、頭ではなく身体で理解させられた一日だった。

単なる映画のプロモーション展示ではない。

作品が生まれ、翻訳され、体験へと変換されるプロセスそのものを、銀座という街の只中で体感する。Ginza Sony Parkという場所だからこそ成立した、濃度の高い体験だった。

この記事へのコメントはありません。