カルティエの魔法に触れる サヴォアフェールと川内倫子が描く「職人という芸術」

2026年2月11日、銀座の静かな通りに佇むカルティエ 銀座2丁目ブティック「Maison de Panthère」を訪れた。ガラス越しに見える空間は、ブティックでありながら、どこか神聖なアトリエのような緊張感を纏っている。扉を開けた瞬間、外界の時間から切り離されたような静けさが身体を包み込んだ。

ここで開催されているのが、『THE MAGIC OF CARTIER’S ARTISANS ― カルティエのサヴォアフェール』。

それは単なる展示ではない。カルティエが受け継いできた“サヴォアフェール(Savoir-faire)”すなわち、技術と精神、そして時間の蓄積そのものを体験する空間だった。

私がこの展覧会を訪れたきっかけは、写真家・川内倫子の存在である。彼女の作品はこれまでも幾度となく見てきた。淡く柔らかな光に包まれた世界は、日常の断片でありながら、確かにそこにある生命の震えを静かに伝えてくる。今回、カルティエの職人たちを彼女がどのように捉えたのか。それを自分の目で確かめたいと思ったのが、この場所を訪れた理由だった。

光の中に現れる、職人という存在

展示空間に足を踏み入れると、まず川内倫子による写真と映像が静かに迎え入れる。そこに写し出されているのは、パリのカルティエ ハイジュエリーアトリエで働く職人たちの姿だ。

宝石を手にする指先。

ルーペ越しに見つめる視線。

工具の金属がわずかに光を反射する瞬間。

それらは劇的な瞬間ではない。むしろ、どこまでも静かな時間だ。しかし川内倫子の写真は、その静けさの中に宿る強度を確かに可視化していた。淡い色彩の中に、揺るぎない意志が存在している。彼女の作品は、職人の「動作」ではなく、「存在そのもの」を写し出していた。

そこに映っているのは、作業ではない。

思考であり、集中であり、そして時間そのものだった。

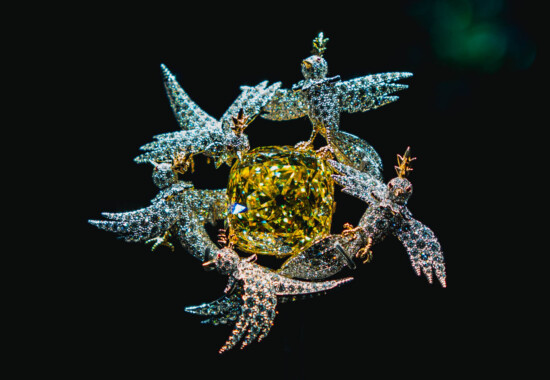

カルティエのジュエリーは、宝石によって輝くのではない。

それを扱う人間の時間によって輝くのだということを、この瞬間、はじめて実感した。

サヴォアフェール 技術を超えた、思想としての手仕事

「サヴォアフェール」という言葉は、しばしば「職人技」と訳される。しかし、この空間に身を置くと、それが単なる技術を意味する言葉ではないことが理解できる。

それは、素材を理解すること。

それは、時間をかけることを厭わないこと。

それは、完璧に到達しないことを受け入れながら、なお理想を追い続けること。

カルティエは1847年の創業以来、王族や芸術家、そして世界中の顧客のためにジュエリーを制作してきた。その長い歴史の中で培われたのは、単なる技術の体系ではなく、「美を成立させるための思考そのもの」だった。

ジュエリーとは物質である。しかしカルティエにおいて、それは同時に時間の結晶でもある。

メートルダール、フィリップ・ニコラの手

今回の展覧会で、特に強く印象に残ったのは、フランス文化省より「メートルダール(Maître d’Art)」の称号を授与されたフィリップ・ニコラによるグリプティック(宝石彫刻)の実演だった。

メートルダールとは、フランスにおいて卓越した職人にのみ与えられる称号であり、その存在は単なる技術者ではなく、文化の継承者そのものを意味する。

彼の手の動きは、驚くほど静かだった。

力強さではなく、精密さでもなく、むしろ「迷いのなさ」がそこにはあった。

宝石に触れる刃先は、削っているというより、導いているように見える。素材の中にすでに存在している形を、解放しているかのようだった。

その瞬間、理解した。

職人は、宝石を加工しているのではない。

そこに宿る可能性を、可視化しているのだと。

匠たちの仕事は、オーケストラのように響き合う

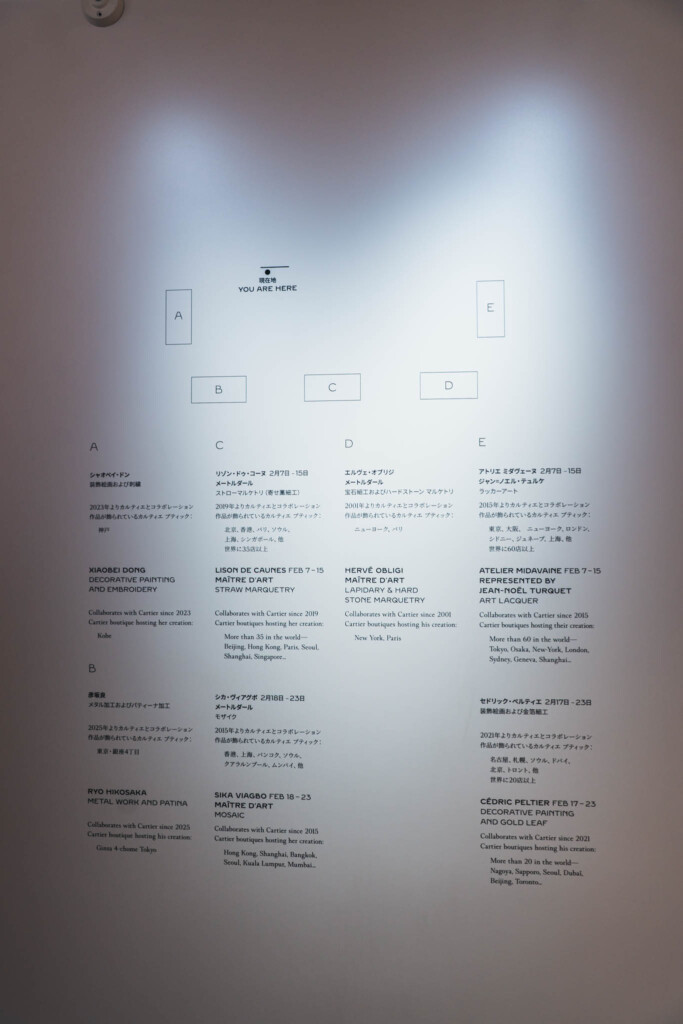

展示では、グリプティックにとどまらず、エングレービング、ストローマルケトリ、エナメル装飾など、多様な技術が紹介されていた。それぞれの職人は異なる専門を持ちながら、最終的にはひとつの作品のために協働する。

それはまるでオーケストラのようだった。

個々の音は独立しているが、すべてが響き合うことで、はじめてひとつの音楽が完成する。

カルティエのジュエリーもまた、単独の技術によって生まれるものではない。無数の手と時間の積み重ねによって、はじめて成立する。

そしてそのすべての工程には、人間の存在がある。

カルティエという存在の本質

カルティエは、単に美しいものを作るメゾンではない。

美がどのように成立するのかを理解し、それを未来へと継承する存在である。

現代において、多くのものが効率化され、短時間で生産される。しかしカルティエは、その流れとは異なる時間軸の中に存在している。そこでは「速さ」ではなく、「深さ」が価値となる。

サヴォアフェールとは、過去から未来へと続く、時間の連続性そのものなのだ。

静かに残り続ける、体験の余韻

展示を見終えてブティックを出たとき、銀座の街の光はいつもと同じように輝いていた。しかし、自分の中の時間は確実に変化していた。

カルティエの職人たちが行っているのは、物を作ることではない。

時間を形にすることだ。

そして川内倫子は、その時間の存在を、光として写し出していた。

この展覧会で体験したのは、ジュエリーの美しさではない。

人間の手が持つ可能性、そのものだった。

カルティエのサヴォアフェールとは、技術ではない。

それは、人間という存在が持つ創造性の証明なのである。

この記事へのコメントはありません。