時間は過ぎ去る、それでも体験は残る 六本木クロッシング2025展を歩く

「時間」をテーマにした現在地の記録

三年に一度、森美術館が開催する「六本木クロッシング」は、その時代における日本の現代美術の“現在地”を定点観測する展覧会として位置づけられてきた。

2025年から2026年にかけて開催されている本展は、その第8回目にあたる。

会場は六本木ヒルズ森タワー53階に位置する 森美術館。

都市の高度と視界の広がりを常に意識させるこの場所は、展示空間でありながら、現実世界との距離感そのものを問い直す装置として機能してきた。

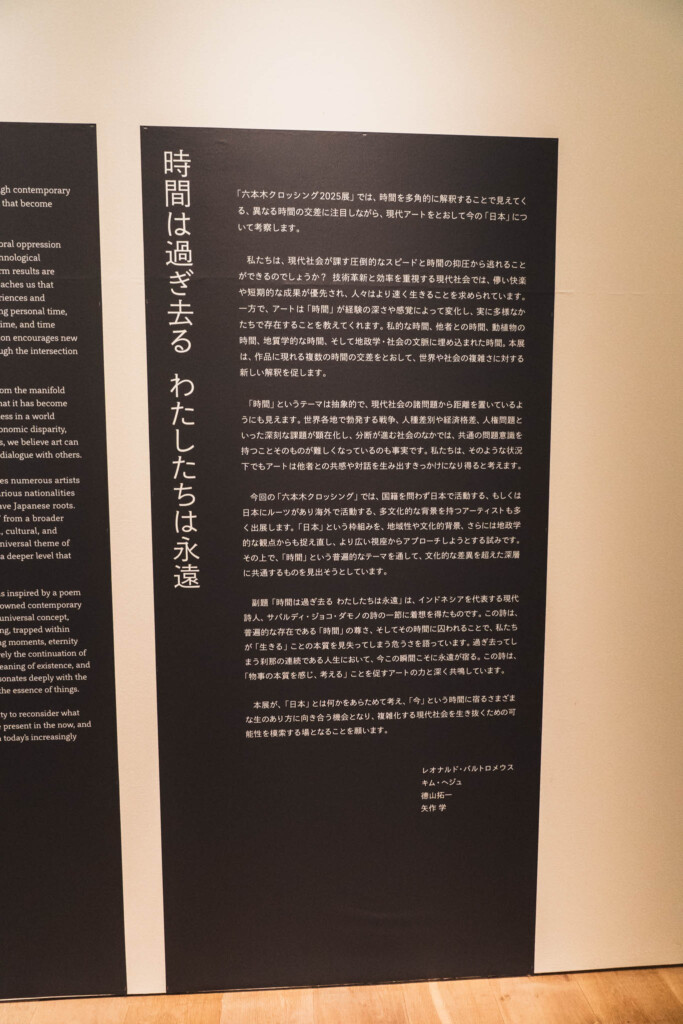

今回のタイトルは

「六本木クロッシング2025:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」。

この副題が示す通り、本展では「時間」が中心的なテーマとして据えられている。ただしそれは、時計や年代史といった直線的な時間ではない。

むしろ、身体感覚としての時間、記憶として沈殿する時間、都市やテクノロジーが内包する時間といった、多層的で不均質な時間が、作品ごとに異なるかたちで立ち上がってくる。

想像以上の混雑が示すもの

私が訪れたのは2026年1月24日(土)の午後。

正直なところ、年明けからしばらく経った時期でもあり、会場はもう少し落ち着いているだろうと予想していた。しかし実際には、展示室の各所で人の流れが滞るほどの混雑が続いていた。

この混雑は、単なる人気展という理由だけでは説明しきれない。

多くの来場者が、作品の前で立ち止まり、スマートフォンやカメラを構え、あるいは何も撮らずに長い時間を過ごしている。その姿から感じられたのは、「いま、この空間でしか成立しない体験」を逃すまいとする切実さだった。

本展の作品群は、即物的なわかりやすさよりも、体験に時間を要するものが多い。

結果として、鑑賞者一人ひとりの滞在時間が長くなり、会場全体に“時間が溜まる”ような状態が生まれていた。

六本木クロッシングというフォーマットの成熟

「六本木クロッシング」は、若手作家の発掘展として語られることが多いが、近年は単なる登竜門的役割を超え、同時代の感覚を編み直す場へと変化している。

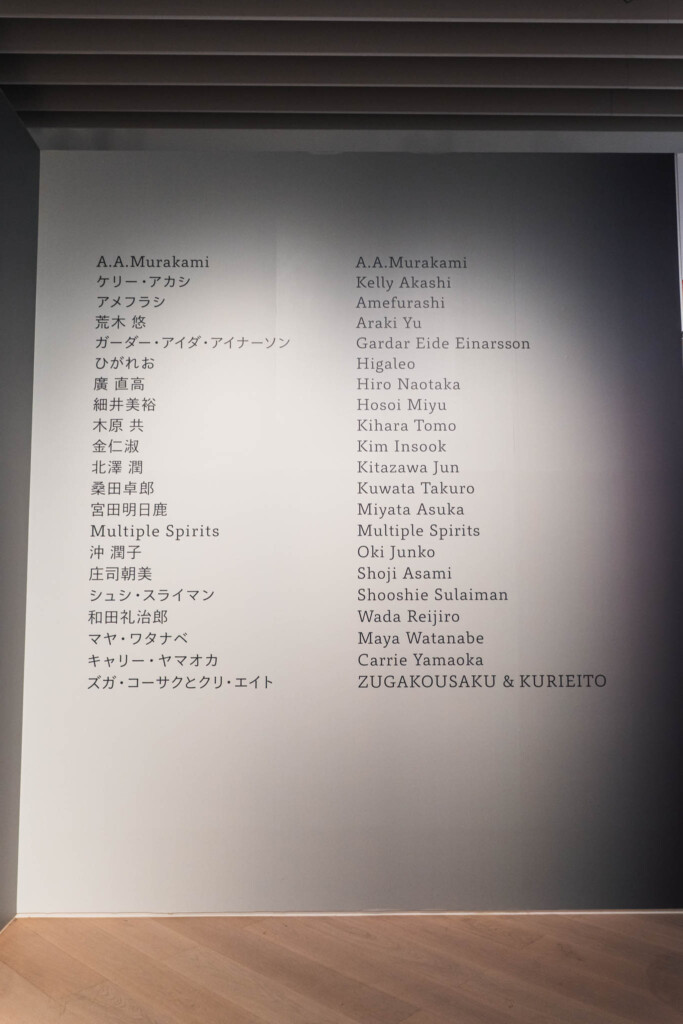

今回参加している作家たちは、いずれもメディアや手法が大きく異なる。

インスタレーション、彫刻、映像、写真、パフォーマンス、そして都市空間を扱う実践まで、その幅は非常に広い。

にもかかわらず、展示全体に一貫して感じられるのは、

「制作のスピードをあえて落とすこと」への意識だ。

即時性や拡散性が当たり前となった現代において、ここに並ぶ作品の多くは、鑑賞者に“立ち止まる時間”を要求する。

それは反時代的でありながら、いま最も切実な態度でもある。

A.A. Murakami《水中の月》(2025)

儚さが循環する時間のインスタレーション

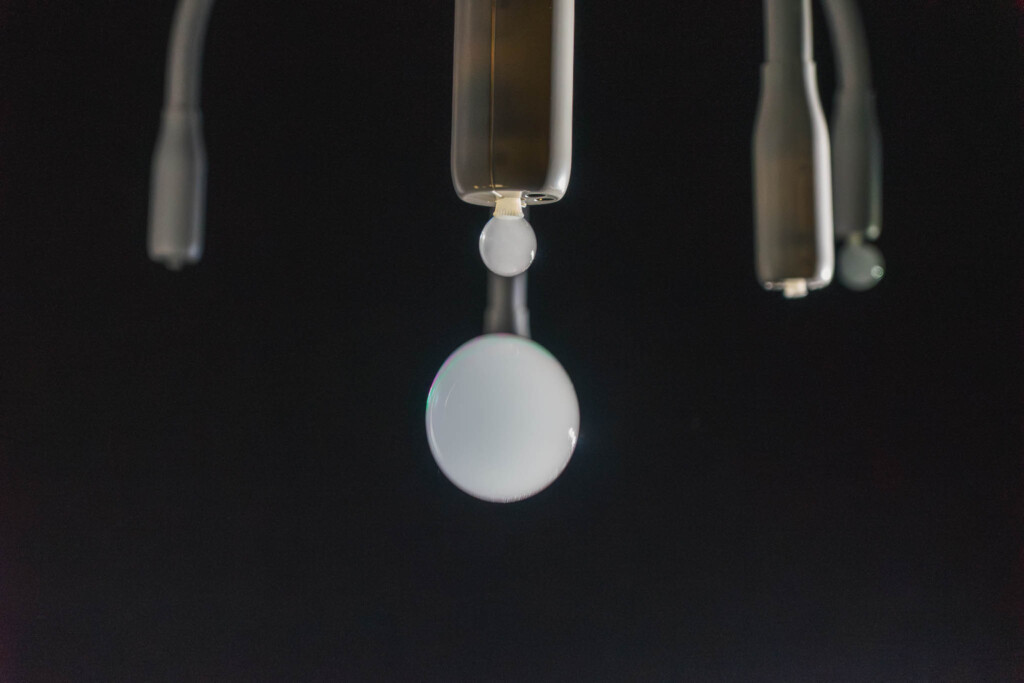

暗室に足を踏み入れた瞬間、感覚は一気に日常から切り離される。

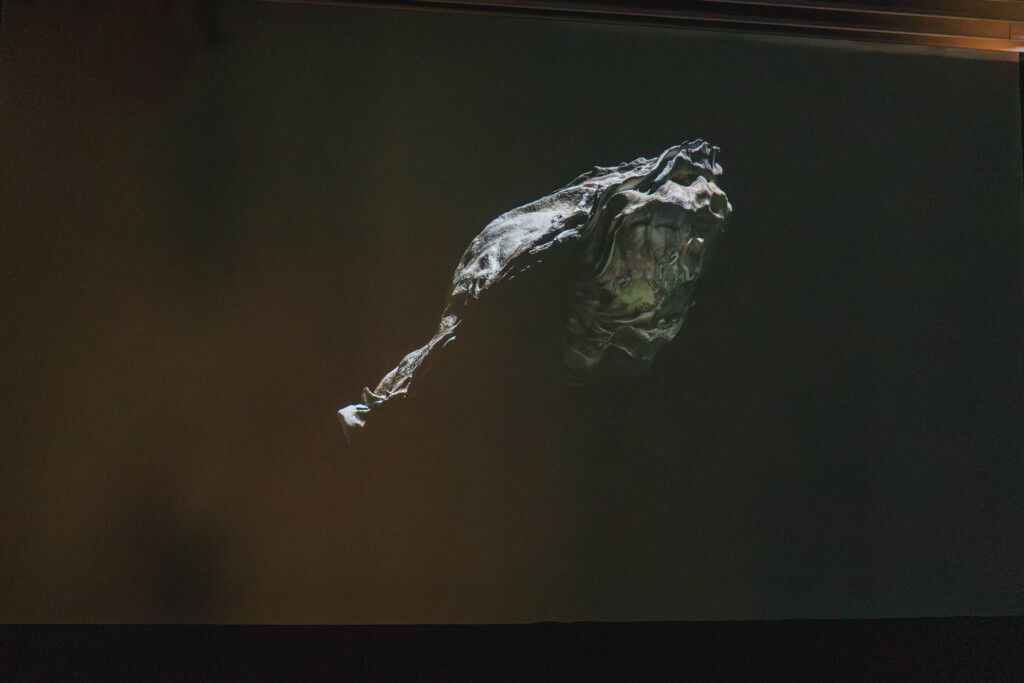

A.A. Murakamiの《水中の月》(2025)は、霧、シャボン玉、プラズマといった要素を精緻に制御しながら、消えていくことそのものを主題化したインスタレーションだ。

暗がりの中で生成され、落下し、水面で弾けるシャボン玉。その一つひとつは極めて短命だが、同時に絶えず生成され続けることで、空間全体には不思議な持続感が生まれている。

私はこの作品の前で、何度もカメラの設定を変えながら撮影を繰り返した。

シャッタースピードを変えるたびに、同じ現象がまったく異なる像として写り込む。その体験自体が、この作品の核心なのだと思う。

《水中の月》は、時間を「測る」ものではなく、時間が感覚にどのように作用するかを静かに問いかけてくる。

和田礼治郎《MITTAG》(2025)

光と都市がつくる、変化し続ける彫刻

森美術館の展示空間の中でも、私が特に好きな“あの場所”。

和田礼治郎の《MITTAG》(2025)は、外の景色を取り込みながら成立する作品であり、その意味でこの美術館の立地と切り離せない。

ガラスと液体、そして都市の光。

太陽の角度が変わるにつれ、作品の表情もまた刻々と変化していく。

私は時間帯を分けてこの作品を訪れ、その移ろいを写真に収めた。

昼の強い光、傾き始めた午後、夕刻の柔らかな色。それぞれがまったく異なる作品体験をもたらす。

《MITTAG》は、完成された“物”ではなく、時間とともに生成され続ける状態そのものなのだ。

ズガ・コーサク+クリ・エイト

段ボールで再構築された六本木という都市

段ボールやパッケージ素材によって再現された六本木の街並み。

ズガ・コーサク+クリ・エイトの作品は、一見すると模型のようでありながら、強烈な現実感を伴って迫ってくる。

素材は軽く、仮設的で、いかにも壊れやすい。

しかしその脆さこそが、都市が積み重ねてきた時間の層を逆説的に浮かび上がらせる。

六本木という街が、再開発と更新を繰り返してきた場所であること。

その「仮の状態」が、段ボールという素材によって極めて的確に表現されている。

「時間は過ぎ去る、わたしたちは永遠」──その意味

本展を通して感じたのは、「永遠」という言葉が、固定された何かを指していないということだ。

むしろ、過ぎ去り続ける時間の中で、何が残り、何が循環するのか。その問いこそが、作品群を貫いている。

混雑した会場で立ち止まり、待ち、見つめ、時には何も起こらない時間を過ごす。

その体験そのものが、この展覧会の一部なのだと思う。

六本木クロッシング2025展は、

「いま、この瞬間に立ち会っている」という感覚を、静かに、しかし確実に刻み込む展覧会だった。

この記事へのコメントはありません。