都市の中に現れたもう一つの現実 恵比寿映像祭2026、映像が身体と存在を映し出す瞬間

(2026年2月11日|東京都写真美術館・恵比寿ガーデンプレイス)

冬の澄んだ空気に包まれた2月の恵比寿。東京都写真美術館を中心に開催される「恵比寿映像祭」は、都市と映像、そして人間の感覚を静かに接続する特別な時間を生み出すフェスティバルだ。私がこの映像祭を訪れるのは、一昨年以来、今回で2回目となる。

2026年の総合テーマは「あなたの音に|Polyphonic Voices Bathed in Sunlight」。直訳すれば「光に包まれた多声音」であり、そこには複数の存在が同時に響き合う世界へのまなざしが込められている。この言葉は単なるテーマではなく、実際の展示体験そのものを象徴するものだった。

静けさの中で映像と向き合うという贅沢

東京都写真美術館に足を踏み入れると、そこには近年の大型展覧会でしばしば見られるような混雑はなかった。作品の前に列ができることもなく、それぞれの鑑賞者が自分の時間を保ったまま、映像と静かに対峙している。

映像作品にとって、この「余白」は極めて重要だ。映像は絵画とは異なり、時間の流れの中で体験されるものだからだ。観る側が急かされることなく、その時間に身を委ねることができる環境は、それだけで作品の本質を引き出す条件となる。

地下展示室へと続く階段を下りるにつれて、外界の光は徐々に失われ、代わりに映像の光と音が支配する空間へと移行していく。この移動そのものが、日常から作品世界への移行を身体的に感じさせる導入となっていた。

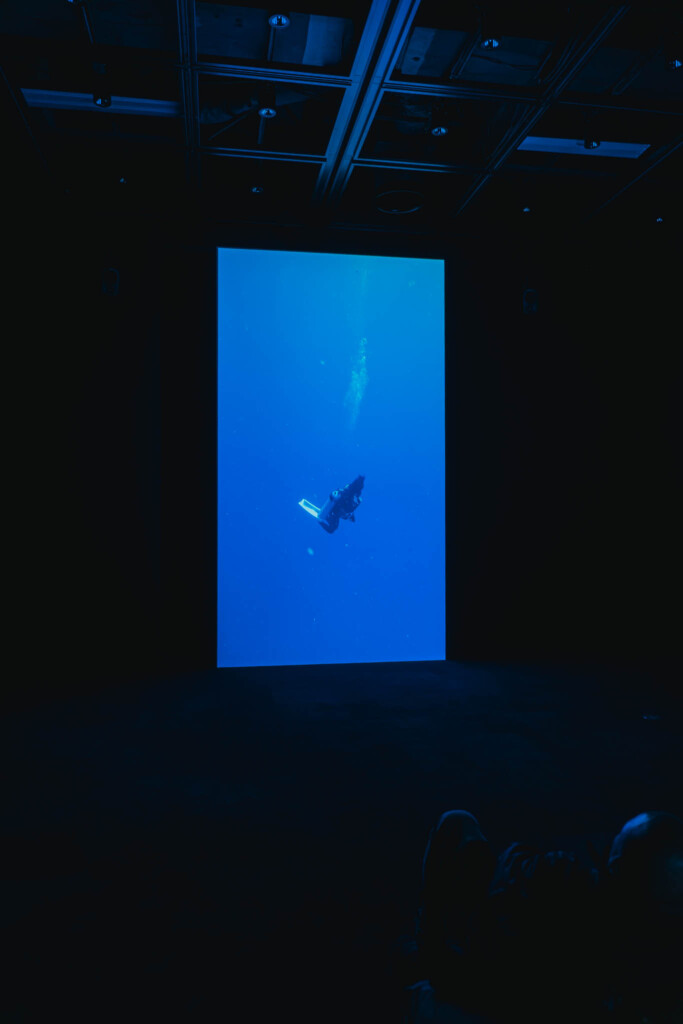

キュンチョメ《海の中に祈りを溶かす》 身体ごと没入する映像体験

地下展示室で最も強く印象に残ったのが、キュンチョメによる《海の中に祈りを溶かす》だった。

展示室は完全な暗闇に包まれ、その中央にはビーズの柔らかなクッションが配置されている。鑑賞者はそこに身を委ね、座るというよりも、横になるような姿勢で作品と向き合うことになる。

この姿勢の変化は決定的だった。

通常、映像は「スクリーンの前に座って観るもの」だ。しかしこの作品では、身体の重力から解放されるような状態の中で映像と対峙することになる。視線は固定されず、意識は徐々に拡散し、映像と音は外部の対象ではなく、内部の感覚へと溶け込んでいく。

それは作品を「観る」というよりも、作品の中に「存在する」体験に近い。

この構造によって、鑑賞者は作者が意図したであろう感覚 海の中に溶けていくような意識の状態を、自らの身体を通して追体験することになる。映像は視覚的な対象であると同時に、身体的な環境として機能していた。

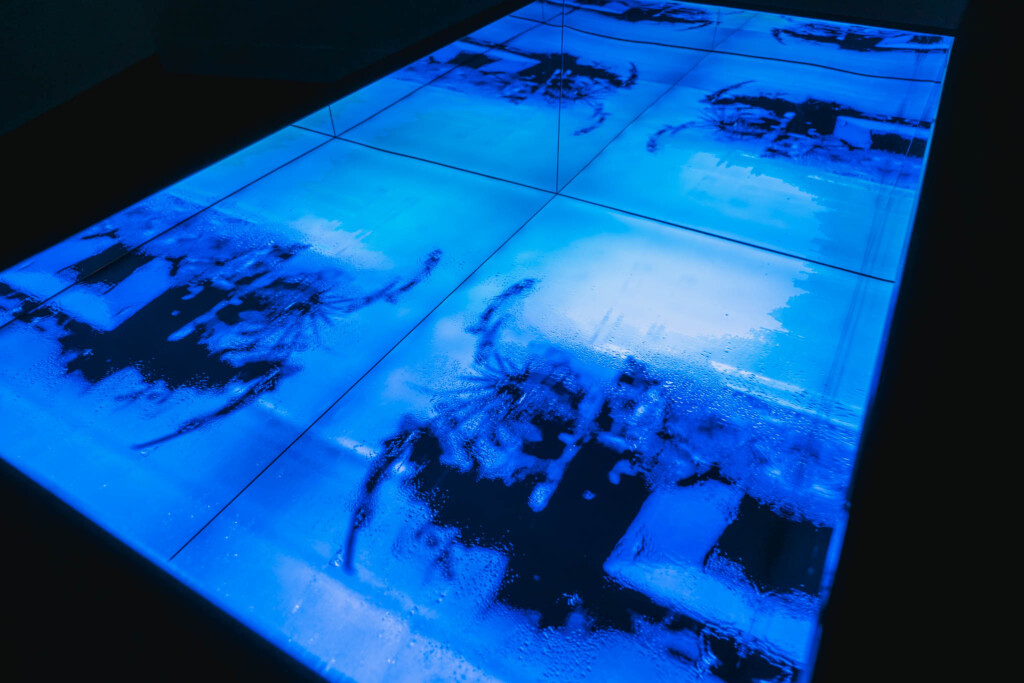

地下空間にふさわしい作品群 張恩滿とトモコ・ソヴァージュ

同じ地下展示室には、張恩滿(チャン・エンマン)やトモコ・ソヴァージュによる作品も展示されていた。

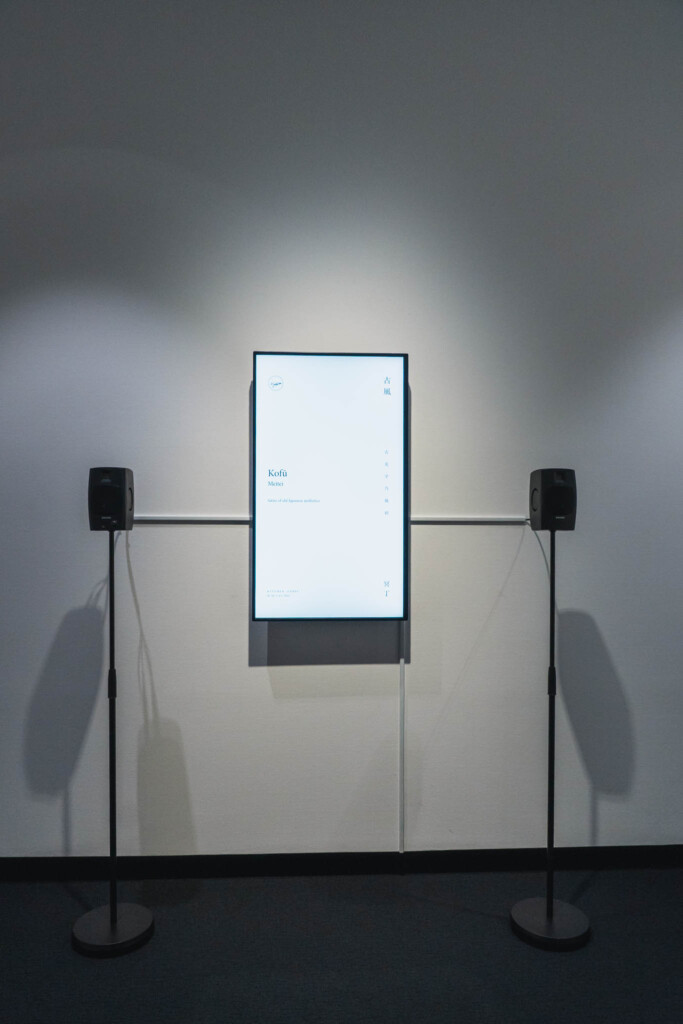

特にトモコ・ソヴァージュの「アクースマティック」は、音が空間そのものを構成する要素として機能する作品だった。音源の位置が明確に特定されないため、音は特定の方向からではなく、空間全体から立ち上がってくるように感じられる。

その結果、鑑賞者は音を「聴く」のではなく、「音の中にいる」という感覚を体験することになる。

これらの作品は地下という閉じられた空間の特性と密接に呼応しており、光の制約された環境だからこそ成立する、純粋な感覚体験を生み出していた。

個人と社会の距離を映し出す FAMEMEと侯怡亭による2階展示室

2階展示室で特に強く印象に残ったのが、アーティスト・コレクティブFAMEMEによる《流槤王返》(ドリアン王が帰ってきた!)(2024年)だった。

映像の中に現れる「ドリアン王」という存在は、単なるキャラクターではなく、文化的象徴であり、同時に社会の中で形成されるアイデンティティそのものを問いかける存在として提示されている。鮮やかな色彩と独特のリズムを持つ映像は、一見すると軽やかでユーモラスな印象を与える。しかし、その奥には、個人が社会の中でどのように認識され、そして再構築されていくのかというテーマが潜んでいる。

映像に登場する存在は、現実と虚構の境界を曖昧にしながら、鑑賞者に対して「見ること」と「認識すること」の関係を問いかけてくる。それは単なる物語ではなく、映像という媒体を通じて個人の存在がどのように社会の中で形成されるのかを可視化する試みでもあった。

同じ展示室で展示されていた侯怡亭(ホウ・イーティン)の作品もまた、個人の身体と社会との関係を静かに提示していた。彼女の映像は、強い主張を伴うものではなく、むしろ抑制された視線によって構成されている。しかし、その静けさの中には、個人の存在が社会的構造の中でどのように位置づけられているのかという、繊細でありながら本質的な問いが込められている。

地下展示室が身体感覚への直接的な没入を促す空間であったのに対し、この2階展示室は、映像を通して個人の存在そのものを見つめ直すための空間だった。そこでは映像は単なる視覚体験ではなく、社会の中における「自己」を再認識するための装置として機能していた。

映像の記憶と時間を再接続する エキソニモ《Joiner》と映像メディアの継承

3階展示室では、エキソニモによる《Joiner》が特に印象的だった。この作品は、画面を指でなぞることで風景を切り取り、まるで絵を描くような感覚でリアルタイムにコラージュ写真を生成できるカメラアプリとして制作されたものである。

通常の写真が単一の瞬間を固定するものであるのに対し、《Joiner》は複数の時間と視点を一つの画面の中に統合する。角度や時間をずらして撮影された断片は、指の動きによって一枚のイメージとして再構成される。その結果として生成される画像は、現実を忠実に再現するものではなく、時間と空間が重なり合った、新たな現実として立ち現れる。

この作品は、デイヴィッド・ホックニーがポラロイド写真を組み合わせて制作したフォトコラージュ〈Joiners〉へのオマージュとして制作されたものであり、写真というメディアの時間性そのものを再解釈する試みでもある。

特筆すべきは、この作品が単なる過去のアプリケーションの展示ではなく、「再生」された存在であるという点だ。《Joiner》は2012年にiPhone 3GSの実機とともに東京都写真美術館に収蔵されたが、バッテリーの劣化によって起動が困難な状態にあった。今回の恵比寿映像祭にあたり、エキソニモ自身がプログラムと実機の再検証を行い、作品として再び起動することを可能にした。

そこには、デジタル作品が単なるデータではなく、時間とともに失われ得る存在であるという現実と、それを修復し、未来へと接続していく行為そのものの重要性が示されていた。

《Joiner》は単に画像を生成するツールではない。それは、時間を再構成し、記憶を再接続する装置であり、映像というメディアが持つ本質的な可能性を静かに提示していた。

エキソニモ《Kiss, or Dual Monitors 2026》 都市空間に現れる異物

そして今回の映像祭を象徴する作品として、最も強く印象に残ったのが、恵比寿ガーデンプレイス中央に設置されたエキソニモによる《Kiss, or Dual Monitors 2026》だった。

夜のガーデンプレイス。整然と並ぶイルミネーションの光の中に、巨大な立方体のモニターが傾いた状態で設置されている。その存在は明らかに周囲の空間と異なる論理で成立しており、まるで都市の中に侵入した異物のようだった。

しかし、この作品の本質はその形状ではない。

スクリーンに映し出されるのは、特別に演出された人物ではなく、偶然その場に立った来場者自身の姿だった。そこには理想化されたイメージは存在せず、日常の延長線上にある、何の準備もされていない個人がそのまま提示される。

その非演出性は、強い現実感を伴い、鑑賞者に独特の違和感をもたらす。

それは映像作品を見ているというよりも、自分自身が作品の中に取り込まれてしまったような感覚に近い。見る側であったはずの自分が、いつの間にか見られる側へと反転している。

恵比寿ガーデンプレイスという、秩序と洗練によって構成された都市空間の中で、その現実の像は明らかに異質であり、だからこそ強烈な印象を残した。

映像とは何かを問い直す場

「恵比寿映像祭」は単に映像作品を展示する場ではない。それは、映像がどのように身体と関係し、空間と関係し、そして個人の存在と関係するのかを問い直す場である。

地下の暗闇の中で身体ごと映像に没入する体験。そして都市の中心で、自分自身が映像として現れる体験。

それらは対照的でありながら、同じ問いへと収束している。

映像とは、スクリーンの中に存在するものではなく、私たちと世界の関係の中に存在するものなのだと。

美術館を後にし、再び夜の恵比寿の街へ戻ったとき、周囲の光景は先ほどまでとはわずかに異なって見えた。都市の中に存在する無数の視線と存在。その一つ一つが、まだ見ぬ映像の可能性を内包しているように感じられた。

恵比寿映像祭は、映像を観る場所であると同時に、映像としての自分自身に気づく場所でもあるのかもしれない。

この記事へのコメントはありません。