The Moveum Yokohama|山下ふ頭の歴史を抱く倉庫で出会う、クリムトとシーレの光と音

2026年1月12日 冬の午後、山下公園に到着したのは16時半を少し回った頃でした。低くなった太陽が海の向こうへ傾き、水面の反射が一瞬視界を白くする。横浜らしい「街と港の境界」が、夕方の光でさらに柔らかく見える時間帯です。これから向かう展示体験に向けて、気持ちが自然と整っていくような、静かなプロローグでした。

会場へは、近未来的なモビリティ e-Palette で移動します。デザインや乗り心地には“未来”の雰囲気がありつつ、乗っている時間はどこか穏やか。完全な自動運転ではないものの、滑らかな移動そのものが、日常から展示空間へと意識を切り替えるスイッチとしてよく機能していました。「未来へ運ばれる」というより、「未来がさりげなく日常の延長に置かれている」そんな印象が残ります。

歴史の骨組みを抱えた展示空間

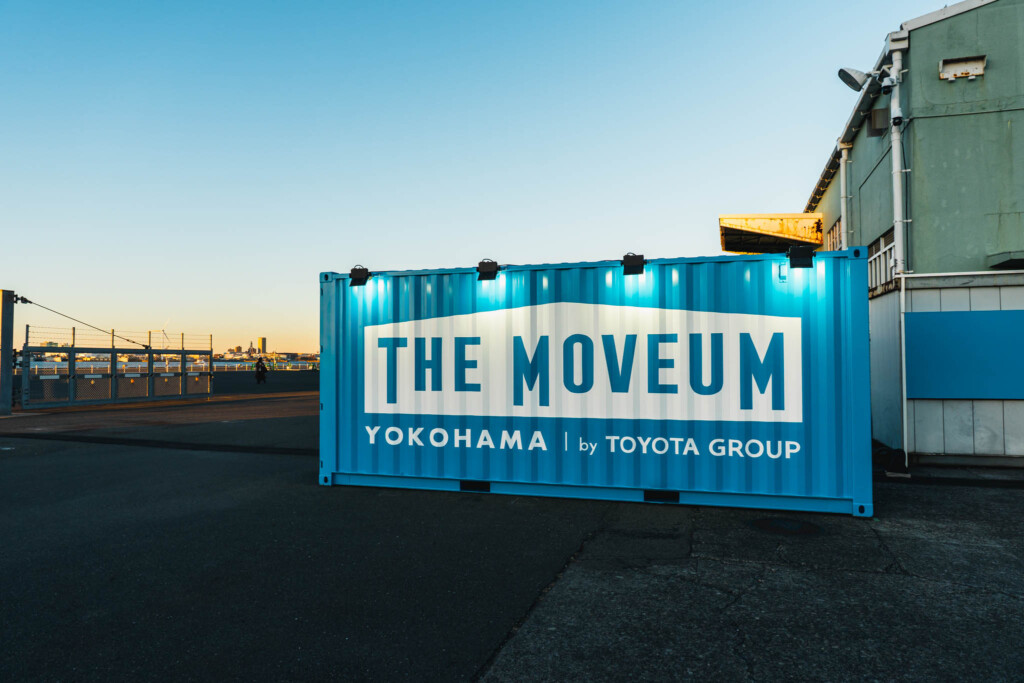

辿り着いたのは、The Moveum Yokohama。

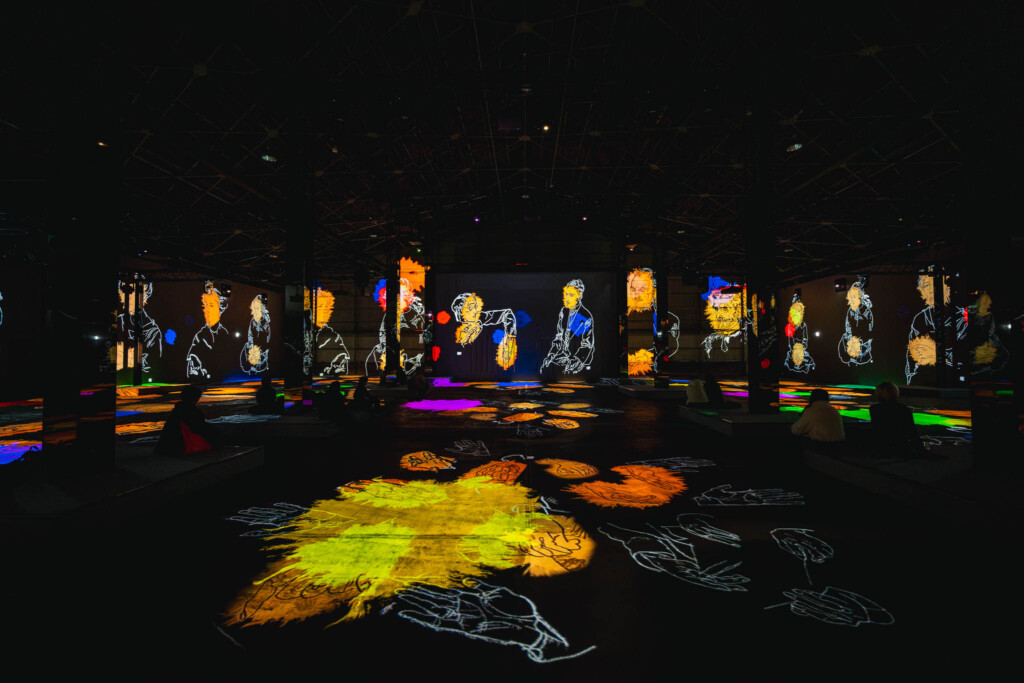

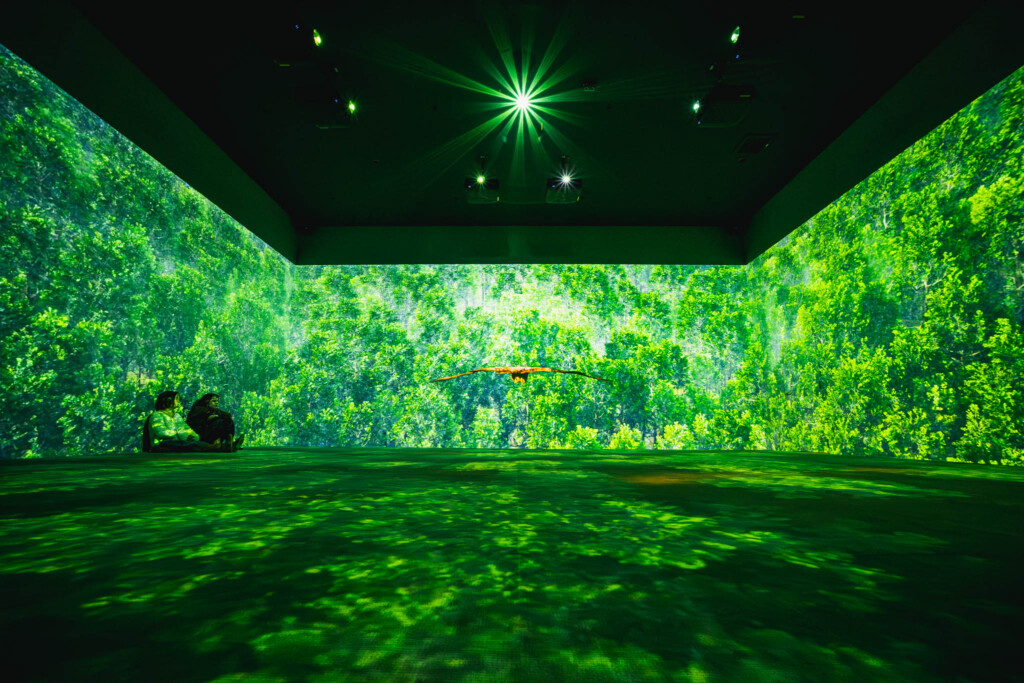

かつて港湾施設として使われていた巨大な倉庫を、そのまま器として活かした空間だ。梁や柱は隠されることなく露出し、天井の高みには映像が届かない余白が残る。完璧に制御されたイマーシブ専用ホールとは、明確に異なる思想がここにはある。

鏡面仕上げの柱が映像を鈍く反射し、古い構造体の質感と最新技術が拮抗する。建物そのものが、展示の一部として呼吸しているかのようだ。ここでは「没入させる」ことよりも、「同じ場に並べる」ことが選ばれている。

クリムトとシーレ|包み込まれ過ぎない没入

クリムトとシーレ。

どちらも世紀末ウィーンを象徴する画家だが、同じ街に生きながら、作品がもたらす体感は驚くほど異なる。しかもこの会場は、没入専用ホールのように完全に包み込む設計ではないぶん、その違いがいっそう際立って見えた。

クリムトとは?

「装飾」と「象徴」で時代を動かした画家

グスタフ・クリムトは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したオーストリアの画家で、ウィーン分離派の中心人物として知られる。官能性と装飾性、金色の輝きをまとった象徴的な表現によって、“美そのもの”を作品として成立させた存在だ。

クリムト|広い空間にひらかれる装

通常であれば、クリムトの装飾性は観る者を包み込む。

しかしこの倉庫空間では、印象が少し変わる。

空間は広く、柱や梁が視界を分断し、天井には映像が及ばない。黄金は満ちるのではなく、ひらかれるように拡散していく。装飾の過剰さは、倉庫の武骨さによってわずかに中和され、落ち着いた距離感が生まれていた。

ここで特に印象的なのが音だ。

音楽は背景ではなく、視覚の流れを束ね、感情の温度を調律する軸として機能している。包み込むよりも導く。空間に余白があるからこそ、音が鑑賞者を静かに作品側へ引き寄せていた。

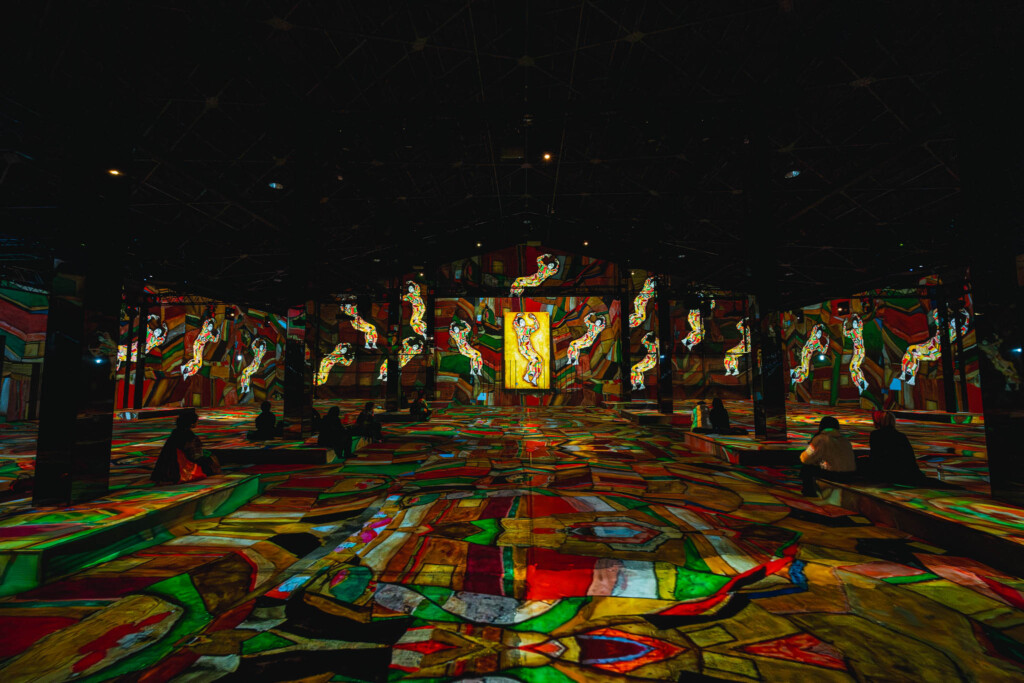

シーレとは?

「線」と「不安」をむき出しにした表現主義

エゴン・シーレは、クリムトより一世代若いオーストリアの画家で、歪んだ身体表現や鋭い線によって、人間の脆さや緊張をむき出しに描いた表現主義の作家だ。

シーレ|不安定さが空間と共鳴する

シーレの章に入ると、空間との関係性が明確に変わる。

柱が視界を遮り、梁が影を落とすたび、映像の線が空間に刺さるように感じられる。包み込まれない没入でありながら、意識は途切れにくい。

クリムトが空間に溶けるとすれば、シーレは空間に抵抗している。

音楽は感情の速度を調整し、終盤に向かって静かに沈んでいく。視覚の強度だけで押すのではなく、音が体験全体を設計している印象を受けた。

没入を「選ぶ」体験

会場を見渡すと、途中で席を立つ人もいる。

ここは、どこにいても同じ体験が与えられる展示ではない。向き合い方が鑑賞者に委ねられている。

それでも私は最後まで留まった。

包まれないことを欠点ではなく、この場所の性格として受け取った瞬間、体験がすっと立ち上がったからだ。

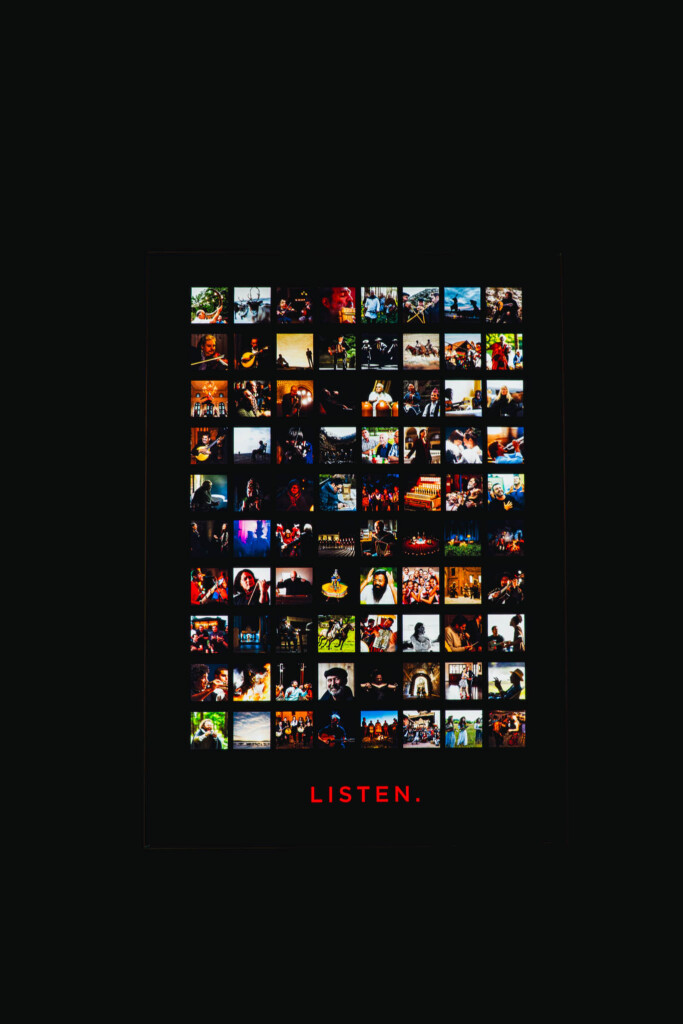

LISTEN|

The Moveum Yokohamaがオープンすること自体は以前から知っていた。

ただ、クリムトとシーレの展示だけであれば、正直なところ「いずれ行けたら」という距離感だった。

気持ちがはっきり動いたのは、私がよく観ているYouTubeチャンネル

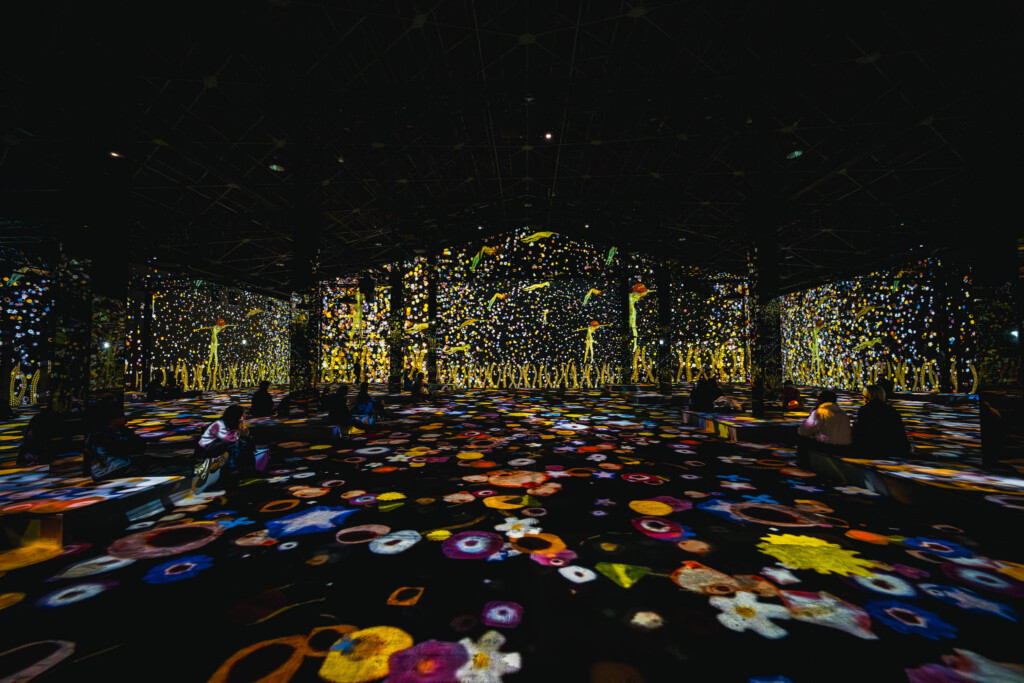

「山口智子の風穴!?」で、この場所に常設される「LISTEN」の存在を知ったときだ。

LISTENは、山口智子氏が2010年に立ち上げたプロジェクトで、10年以上にわたり世界各地を巡り、「生きるパワーを生み出す音文化」を記録してきた。

世界中の“今”の音を集め、未来へ残すための「タイムカプセル」という発想が、この場所に確かな奥行きを与えている。

ここでは説明はほとんどなく、理解よりも体感が優先される。

音には国境や文化の壁を越える力があり、言葉を介さずに人の内側へ届く。LISTENは、その感覚を思い出させるための空間だった。

会場はコンパクトで整理され、床まで映像が届く。

自分が作品に入り込むというより、世界がそこに在るのを見届けている感覚が強い。

「ジャボンとお風呂に飛び込むように」音の中に身を沈め、構えず、評価せず、ただ受け取る。そんな時間が流れていた。

展示を終えて、外へ

すべてを見終えて倉庫の外に出ると、あたりはすっかり夜になっていた。

昼とは別の表情を見せる倉庫群が青く照らされ、広いふ頭には人影も少ない。世界は何も変わっていないのに、自分の感覚だけがわずかに変化していることに気づく。

さらに歩いて海沿いに出ると、横浜の夜景が広がる。

観覧車の光が回り、船が静かに水面を進み、街はいつも通りのリズムで動いている。

展示を見終えて外に出ると、横浜の街は何も変わらずにそこにあった。

ただ、先ほどまで聞いていた音や見ていた光が、街の輪郭を少しだけ違って見せていた。

包まれないからこそ、残るもの

The Moveum Yokohamaで体験したのは、完全に包み込まれる没入ではない。

倉庫という歴史ある器の中で、映像と音と建築がせめぎ合い、その距離感の中で体験する時間だった。

日常から切り離されるのではなく、日常に戻っていくための体験。

夕暮れから夜へ、倉庫から街へ。

その移動そのものが、この展示の一部だったように思う。

この記事へのコメントはありません。