直島①|瀬戸内国際芸術祭2025 第3回:赤かぼちゃからRing of Fireまで、直島の真髄を歩く

はじめに

2025年8月15日。瀬戸内国際芸術祭の旅は、いよいよ直島に入りました。直島は「現代アートの聖地」と呼ばれる島で、芸術祭だけでなく普段から多くの人々を惹きつけています。今回の記事はシリーズ第3回。訪れたのは《赤かぼちゃ》をはじめとする象徴的な作品群、銭湯「I♥湯」、家プロジェクト、そして圧巻の《Ring of Fire》。真夏の強烈な日差しの中、汗をぬぐいながらも歩き回った一日は、まさに直島らしい濃密な時間となりました。

会場全体の印象

直島は観光地としての賑わいと、漁村の静けさが共存する島です。宮浦港に降り立った瞬間からアートが迎えてくれる一方で、少し歩くと古い町並みや日常の風景が広がります。そのなかに作品が点在し、アートと暮らしが混ざり合っている様子は、他の会場とは一味違った深みを感じさせました。

各作品紹介と体験

《赤かぼちゃ》(草間彌生)

宮浦港に鎮座する巨大なかぼちゃのオブジェ。2006年に設置された草間彌生の作品で、真っ赤な表面に黒い水玉が踊ります。内部に入ることができ、窓から港の景色をのぞくと、草間ワールドの中に自分が取り込まれたような感覚になります。

感想:これぞ直島の象徴。目の前に現れると気持ちが一気に高ぶり、「映える」という言葉がぴったりだと実感しました。

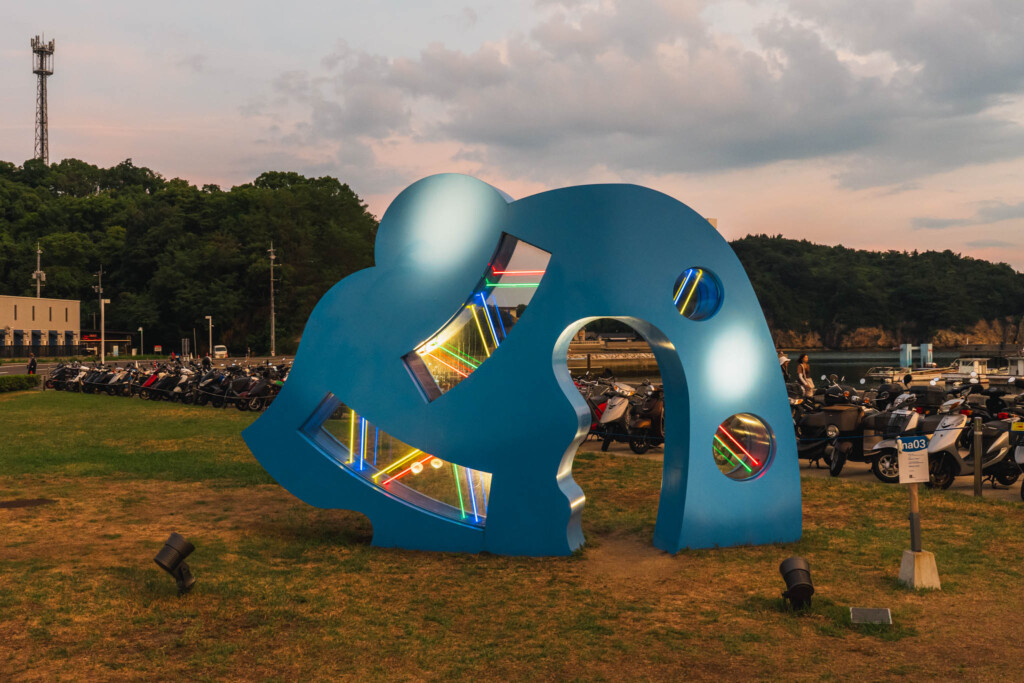

《BUNRAKU PUPPET》(ジョゼ・デ・ギマランイス)

宮浦港近くの芝生に建つ鮮やかな青い彫刻。ポルトガルの作家ジョゼ・デ・ギマランイスが、直島に伝わる女文楽の人形の動きや所作に着想して制作しました。夜にはライトアップされ、昼間とは異なる表情を見せます。

感想:近くで見ると造形が力強く、伝統芸能が現代アートの形で息を吹き返しているように感じられました。

《直島パヴィリオン》(藤本壮介)

2016年に完成した、藤本壮介による建築作品。約250枚のステンレスメッシュの三角形で組み立てられ、直島の27の島々に対する「28番目の島」というコンセプトを持ちます。内部に立つと外の景色が切り取られ、夜には光をまとって浮かび上がります。

感想:私が訪れたのは夕方、ちょうど夕日が沈み始める美しい時間でした。空がオレンジから群青へと変わりゆく中、白い構造体が刻々と色を帯びていく光景は幻想的で、夜と夕方の境目という特別な瞬間に立ち会えたことがとても印象的でした。

《直島銭湯「I♥湯」》(大竹伸朗)

2009年開業。大竹伸朗が外観から浴槽、壁画、モザイク、トイレに至るまで手がけた実際に利用できる銭湯。観光施設ではなく「本当に入れる公共浴場」として運営されています。

感想:日中歩き回った汗を流せたのは最高でした。入浴そのものがアート体験になるという贅沢さ。「来て良かった」と心から思える場所でした。

《宮浦ギャラリー六区 / Setouchi “ ” Archive》(下道基行+西澤徹夫)

かつての商店街の建物を活用し、写真家の下道基行が中心となって展開するアーカイブ拠点。設計は西澤徹夫。地域の記録や瀬戸芸の資料を収集・発信するスペースとして公開され、展示やイベントも開催されています。

感想:町の暮らしの場にギャラリーが溶け込み、観光地ではなく文化拠点として機能していることに新鮮さを覚えました。

《The Naoshima Plan「水」》(三分一博志)

建築家・三分一博志による「自然の動く素材」をテーマにしたプロジェクトのひとつ。井戸水や雨水が建築内部に取り込まれ、光や音とともに人が自然の循環を体感できる仕組みになっています。

感想:炎天下から一歩足を踏み入れると、水の音と涼やかな空気に包まれ、心身ともにリフレッシュできました。自然と建築が共鳴する空間は忘れがたい体験です。

家プロジェクト(直島・本村エリア)

- 《角屋》(宮島達男)

作品《Sea of Time ’98》では、LEDカウンターが設置され、その速度は島の住民によって設定されています。時間と命の流れを可視化する作品。

感想:暗闇に浮かぶ数字が呼吸のように刻まれ、島の人々の時間を共有しているように感じました。

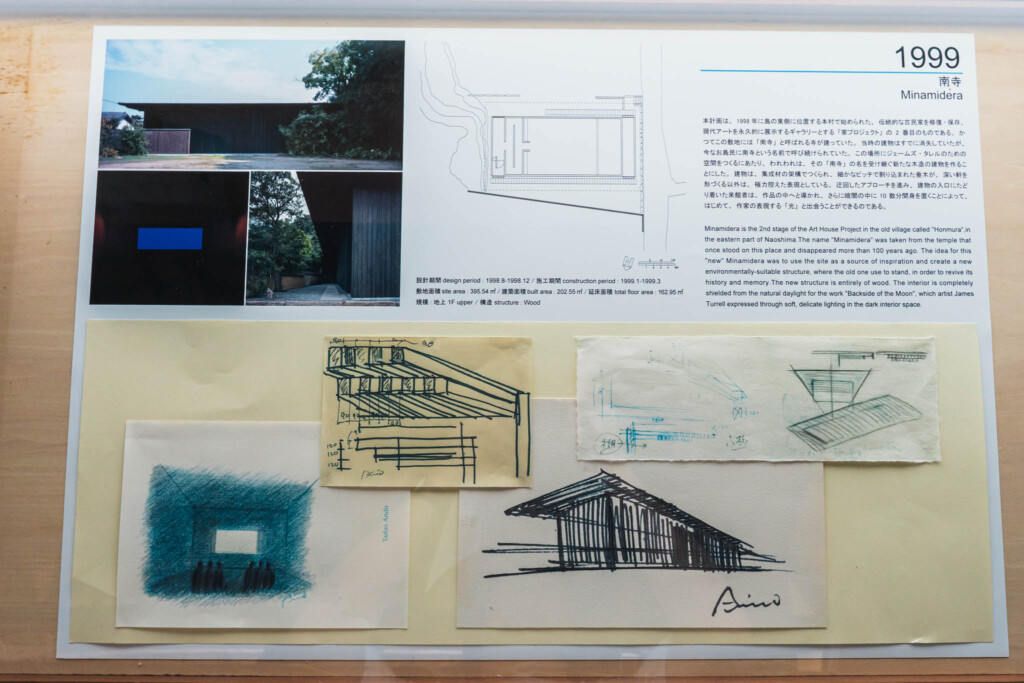

- 《南寺》(ジェームズ・タレル)

《Backside of the Moon》という作品。真っ暗闇の空間に入ると、時間が経つにつれ目が慣れ、わずかな光を感じられるようになります。

感想:最初は本当に何も見えませんでしたが、徐々に光が浮かび上がる感覚は新鮮で、時間の存在を改めて意識させられました。

- 《碁会所》(須田悦弘)

椿の木彫作品を展示。実際の庭の椿と呼応するように配置され、静かな空間に繊細な命の気配を与えています。

感想:木彫りとは思えないリアルな造形に、自然と作品の境界が曖昧になっていく不思議な体験でした。

- 《はいしゃ》(大竹伸朗)

元歯科医院を大竹が自由奔放に改造。絵画・立体・コラージュが混在し、巨大な自由の女神像まで配置された圧倒的な空間。

感想:建物全体が作家の想像力で飲み込まれたようで、次から次へと現れる驚きに圧倒されました。

《Ring of Fire》(ヤン・ヘギュ+アピチャッポン・ウィーラセタクン)

韓国のアーティスト、ヤン・ヘギュによる《Sonic Eruption: Solar》(昼)と、タイの映画監督でアーティストでもあるアピチャッポン・ウィーラセタクンによる《Ring of Fire: Lunar》(夜)から成る作品。地殻変動などのリアルタイムデータと連動し、鈴や光が一斉に反応します。

感想:昼に訪れた際、ちょうど海外で地震が発生し、それに呼応するように鈴が一斉に鳴り響きました。自然と作品がつながる瞬間に立ち会えたことは、鳥肌が立つほどの感動でした。

巡って感じたこと

直島はやはり瀬戸芸を象徴する島。観光地の賑わいの中に、生活とアートが地続きで存在していることを実感しました。《赤かぼちゃ》の強烈な存在感、家プロジェクトの静かな体験、そして銭湯「I♥湯」でのひとときは、それぞれ異なる形で心に残りました。そして《Ring of Fire》で偶然体験した自然との共鳴は、他では味わえない忘れられない瞬間となりました。

まとめ

直島での一日は、アートが自然や暮らし、そして世界の出来事と響き合うことを体感する時間でした。芸術祭の醍醐味が凝縮された濃密な体験の連続。この記事はシリーズ第3回。次回は同じく直島での別の展示、そして翌日に巡った小豆島の体験へと続きます。どうぞお楽しみに。

この記事へのコメントはありません。