“真実”に触れる静謐な空間へ──アダム・ルハナと土田ヒロミが語る「人間性」

はじめに|八竹庵の“時の静寂”で、ふたつの「人間性」と出会う

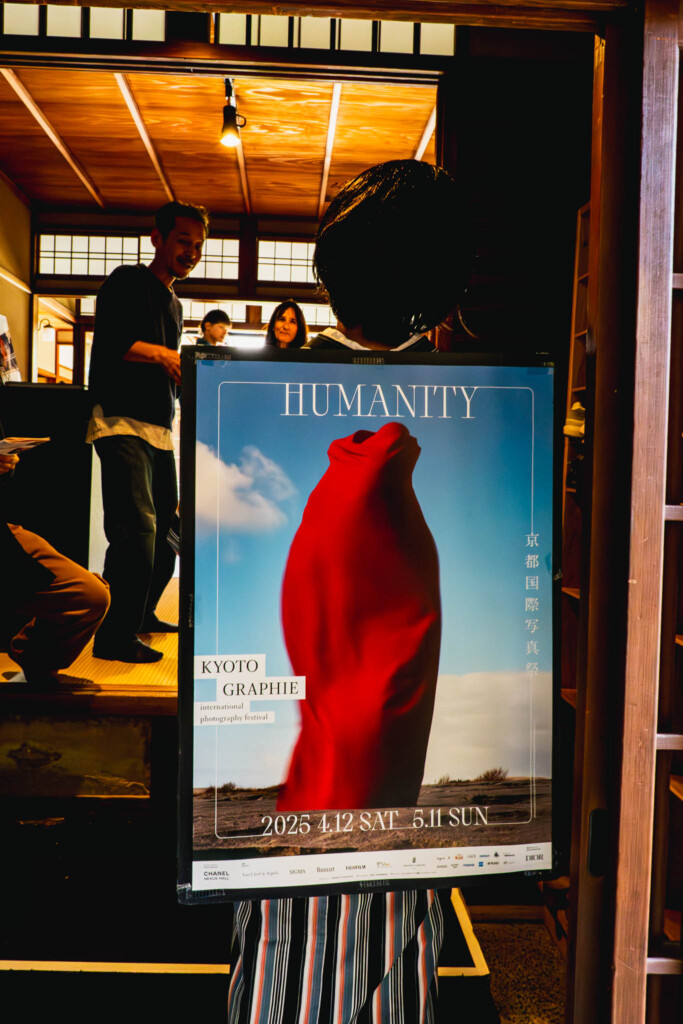

京都の春を彩るKYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025が開幕。私は開幕初日に、八竹庵(旧川崎家住宅)を訪れました。会場に一歩足を踏み入れた瞬間、空気の密度が変わるような、静謐な空間が広がっていました。

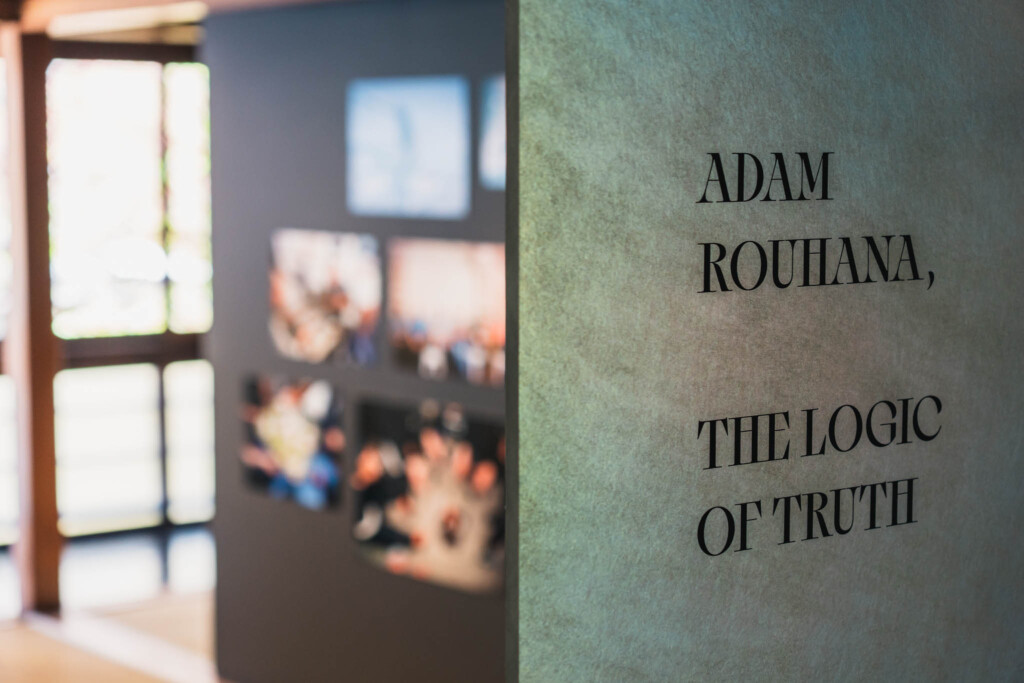

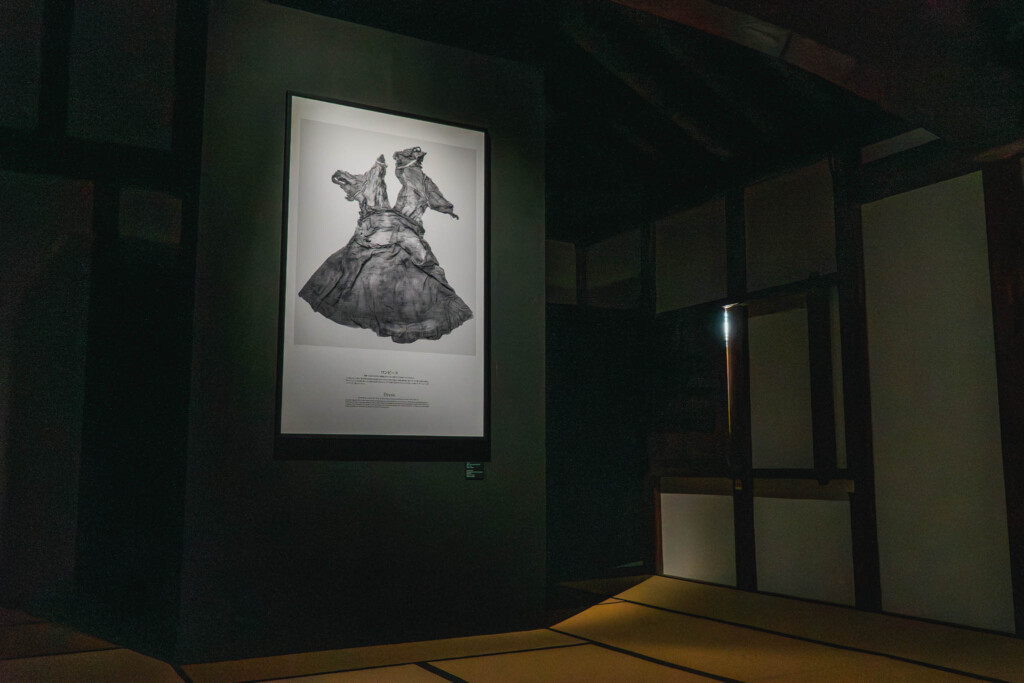

この場所では、パレスチナ系アメリカ人写真家アダム・ルハナの《The Logic of Truth》と、日本を代表する写真家土田ヒロミによる《リトル・ボーイ》展が開催中。アダム・ルハナの展示では、「真実とは何か」「記録とは誰の手にあるのか」が静かに、しかし力強く問いかけられています。

アダム・ルハナ「The Logic of Truth」── パレスチナの“日常”が告げる静かな抵抗

■ 作家紹介:政治と文化の狭間に生きる「語り部」

1991年、アメリカ・ボストンに生まれたアダム・ルハナ(Adam Rouhana)は、パレスチナ系アメリカ人の写真家。家族のルーツを通じてパレスチナの地と深く関わりながら、ロンドンやエルサレムを拠点に活動しています。

ルハナの写真は、いわゆる「ニュース」や「悲劇」ではなく、日常を生きる人々のリアリティを丁寧にすくい上げる視点に貫かれています。

■ スイカの色に込められた“旗なき抵抗”

展示を象徴するのが、赤・緑・白・黒で構成された「スイカ」の存在。この配色はパレスチナ国旗と同じ。ルハナは、スイカをテーブルに置く、子どもが持つなど自然な日常に組み込みながら、国家を象徴する旗を掲げることすら禁じられた人々の「静かな抵抗」を表現します。

政治色を押しつけず、しかし文化の深層で「真実」を問うその姿勢に、観る者は引き込まれていきます。

■ 写真の力は、真実の“再構築”にある

展示名《The Logic of Truth》は、「真実の論理」というより、「真実を誰がどのように構成するのか」というテーマです。

報道のフレームや国家の語りとは異なる“市井の声”を可視化することで、観客は「これは誰の視点なのか」「自分が見ている“現実”はどこから来たのか」と自問する構造になっています。

「見る」という行為そのものへの問いかけが、この展示の根幹にあります。

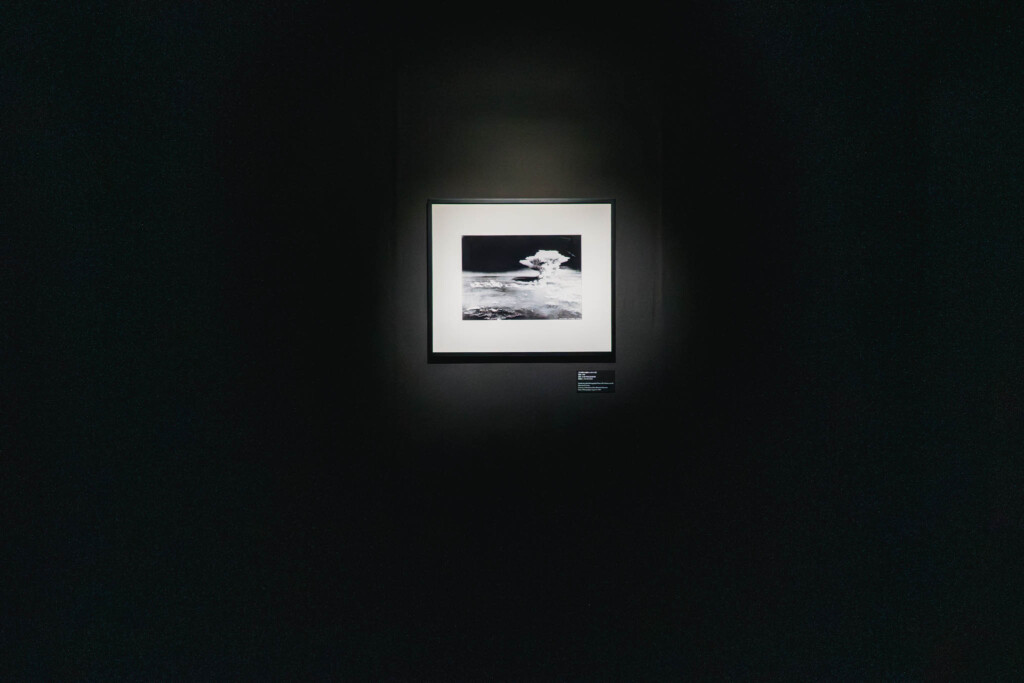

土田ヒロミほか「リトル・ボーイ」── 記憶の闇から、未来を見つめる

■ ヒロシマを撮り続けた記録者

写真家土田ヒロミは、1975年から広島を繰り返し訪れ、「被爆地のその後」を撮影してきました。代表作『ヒロシマ1945-1979』では、戦争の爪痕よりも、人々の暮らしと再生の痕跡にフォーカスした視点が高く評価されています。

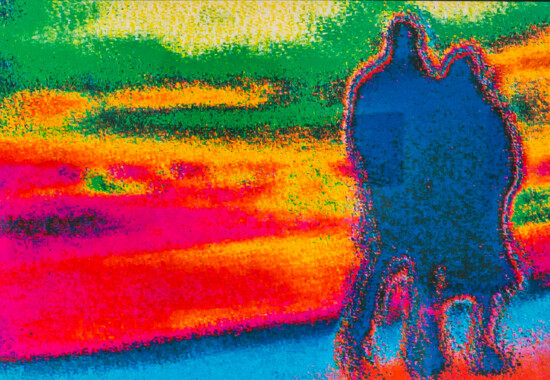

展示では、廃墟ではなく“営み”の風景が多数登場します。例として、かつての爆心地に咲く花、復興した商店街を歩く老婦人の後ろ姿など、静かな写真の一枚一枚が「記憶の厚み」を持って観る者に語りかけます。

八竹庵の“蔵”という演出空間

この展示では、八竹庵の蔵を使用。闇に包まれた空間に響くB29の爆音は、現実と記憶の境界を曖昧にします。その中で目にする一枚一枚の写真は、ただの“過去”ではなく、今この瞬間にもつながる“歴史の延長線”であることを実感させます。

他にも、戦争と記憶をテーマにしたアーティストの作品が複数展示されており、視点の違いが浮かび上がる構成となっていました。

会場:八竹庵(旧川崎家住宅)という“時を超える器”

大正15年に建てられたこの町家は、数寄屋建築の名工・上坂浅次郎と、西洋建築の巨匠・武田五一によって和洋折衷で設計された名建築。サロン、茶室、洋館、蔵といった多様な空間がひとつの敷地内に共存しています。

今回の展示では、アダム・ルハナの作品が広々とした畳の座敷にゆったりと並び、逆に土田ヒロミの展示は蔵の中で音響演出と共に展開。空間そのものが展示の一部となって、鑑賞体験を深めています。

まとめ|“見る”ことは、“知る”ことを超えて“感じる”ことへ

この展示を通して私が感じたのは、「人間性」とは知識ではなく、“想像しようとする力”そのものであるということです。

アダム・ルハナは、情報の波に埋もれたパレスチナの日常をそっと掬い上げました。

土田ヒロミは、戦争を“語らずに語る”という静かな強さで、未来への記憶を託していました。

そして八竹庵の空間が、それらの作品と私たちとの対話をやさしく包み込んでくれました。

この春、京都を訪れるすべての人へ──ただ美しい写真展ではありません。そこには、静かに世界と向き合うための「場所」があります。

この記事へのコメントはありません。