忌部神社参拝記 ― 阿波踊りの余韻と共に

導入:熱気と静けさの交差点

徳島の夏といえば、何といっても阿波踊り。2025年8月14日、私はその熱気に包まれる徳島市内にいました。踊り子たちの掛け声と太鼓の響きが夜空にこだまする中、心の奥で「静かな場所に身を置きたい」という思いがふっと芽生えました。熱狂の余韻を胸に抱えたまま、私は足を延ばし、眉山の南麓にある忌部神社を訪ねることにしました。

忌部神社の基本情報

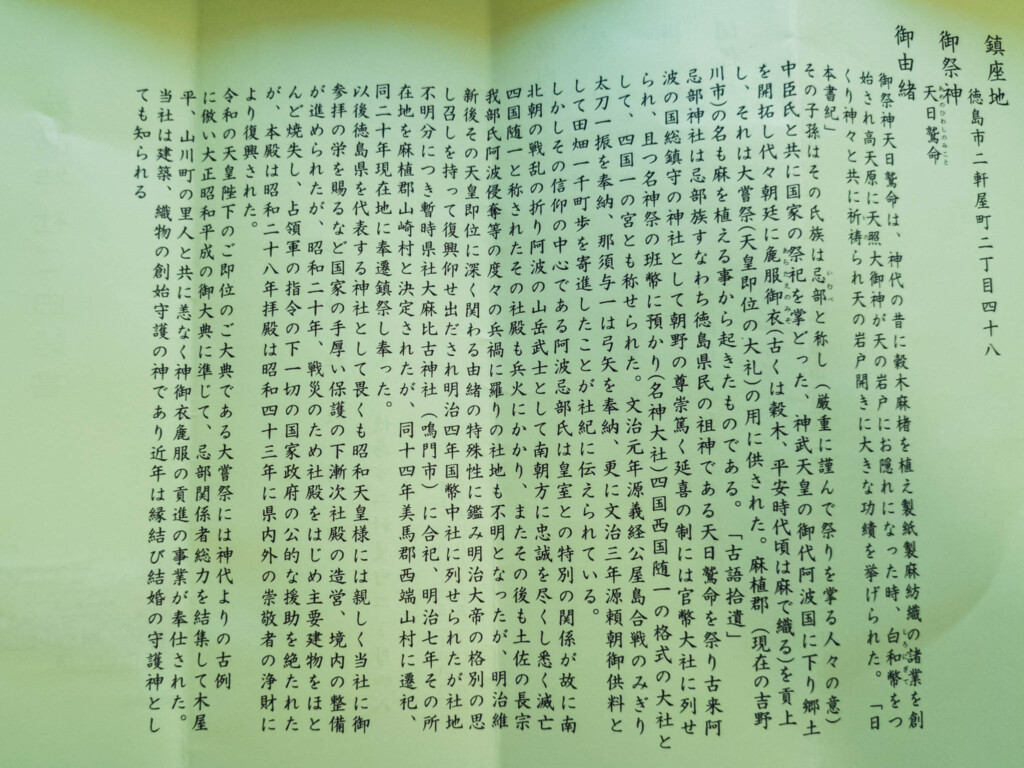

- 所在地:徳島県徳島市二軒屋町二丁目48

- 社格:式内名神大社の後継社。旧社格は国幣中社。現在は神社本庁の別表神社。

- ご祭神:天日鷲命(あめのひわしのみこと)

- 由緒:古代から阿波忌部氏が祖神を祀る場として尊崇を集め、『延喜式』にもその名が記される格式高い神社です。明治25年(1892年)に現在の地に遷座し、戦災を経た後、昭和28年(1953年)に本殿が再建されました。

天日鷲命は麻や穀物の栽培、製紙や織物といった基盤文化を人々に伝えた神とされ、阿波の土地が繊維・麻文化の中心地となった歴史的背景と深く結びついています。

境内の見どころ

鳥居をくぐると、落ち着いた参道の石畳が続き、木々の影が参拝者をやさしく包み込みます。

- 拝殿と本殿

流造の本殿は銅板葺で、戦後に再建されたものながら端正な姿を保っています。拝殿の前には狛犬が静かに構え、古社らしい重厚な空気を醸し出しています。 - 織殿

境内には織機を備えた織殿があり、ここで麻布が織られた歴史を偲ぶことができます。大嘗祭で用いられる麁服(あらたえ)を調進した伝統を物語る存在であり、忌部氏の技と信仰を今に伝えています。 - 御所神社(境外摂社)

少し離れた場所には、関連の深い御所神社が祀られています。忌部の信仰圏を示すこの存在もまた、徳島の文化と祭祀の厚みを伝えています。

全体として境内は大規模ではありませんが、そこに流れる空気は澄み切っており、訪れる人の心を自然と静めてくれます。

参拝体験 ― 炎天下を越えて辿り着いた静けさ

その日の徳島は記録的な猛暑日。阿波踊りを見物した後、私はJR二軒屋駅で下車し、炎天下の中を歩いて神社へ向かいました。汗が額から流れ落ち、足取りは重くなります。それでも「もう少し」という気持ちで、眉山の南麓に広がる勢見山の中腹へと進みました。

石段を登るたびに息が上がり、背中に汗が滲みました。しかし、境内にたどり着いた瞬間、熱気がすっと和らぎ、風が木々を揺らす音が耳に届きます。そこには、街の喧騒から切り離されたかのような別世界が広がっていました。

拝殿の前に立ち、深く一礼して手を合わせると、全身を清らかな空気が包み込むように感じました。阿波踊りの熱気と、自分自身の内側の火照りが少しずつ溶けていき、やわらかな静けさが心の奥に流れ込んでくるのをはっきりと覚えています。

しばらく境内の石段に腰を下ろし、木陰から社殿を眺めていました。葉擦れの音が涼やかに響き、まるで導かれるように時の流れが緩やかになっていきました。それは、炎天下の苦しさを越えた先に与えられた、かけがえのないひとときだったのです。

神社の役割

忌部神社は、単に地域の信仰を担うだけではありません。天日鷲命を祀ることで、阿波忌部氏が培った織物や麻の技術の伝承を守り続けてきました。特に大嘗祭における麁服調進の伝統は、国家的祭祀において重要な役割を果たしています。

また、古来から朝廷や地域の篤い崇敬を受け、地元にとって心の拠り所として存在してきました。日々の暮らしや産業、そして文化を支える「目に見えない土台」のような役割を担っているのです。

アクセス情報

- 電車:JR牟岐線「二軒屋駅」から徒歩約8〜15分

- バス:徳島市営バス「金刀比羅下」停留所から徒歩約10分

- 車:境内に公式駐車場(数台・無料)が整備されています

市街地に近いながらも、訪れてみるとそこは静寂に包まれた空間。交通の便も比較的良いため、徳島観光の合間に立ち寄るのに適した神社です。

まとめ ― 熱気の中で見つけた安らぎ

阿波踊りの熱狂の余韻を抱えながら訪れた忌部神社は、私にとって「静と動」が交差する特別な体験となりました。炎天下の中で汗をかきながらたどり着き、境内で感じた清らかな空気は、まるで内なる熱を鎮める導きのようでした。

この神社は、古代から織物や麻の文化を守り続け、今なおその役割を果たし続けています。決して派手さはありませんが、歴史の重みと静かな力を感じさせてくれる場所です。

徳島を訪れる機会があれば、阿波踊りの喧騒とともに、この清らかな空気を体験してみてください。きっと、心に深い余韻を残す参拝となるはずです。

この記事へのコメントはありません。