京都国際写真祭 KYOTOGRAPHIE 2025初日レポート:両足院と東本願寺で出会う、静けさと祈りの写真世界

はじめに

2025年4月12日、春の京都で開幕した「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025」。

今年も京都各地で10ヶ所以上にわたる展示が繰り広げられ、初日に一日かけてじっくりと巡りました。

この記事では、その中から特に印象的だった両足院と東本願寺、2つの寺院を舞台にした展示について紹介します。

両足院ではフランスの写真家エリック・ポワトヴァンの「両忘―The Space Between」を鑑賞し、運よくご本人にもお会いすることができました。

東本願寺ではアイルランドのイーモン・ドイルによる「K」の世界に浸り、写真と音が織りなす深い祈りの空間を体感しました。

写真というメディアが、場所と結びつくことでこれほどまでに豊かな表現になるのか。

そう実感できた、忘れがたい一日を振り返ります。

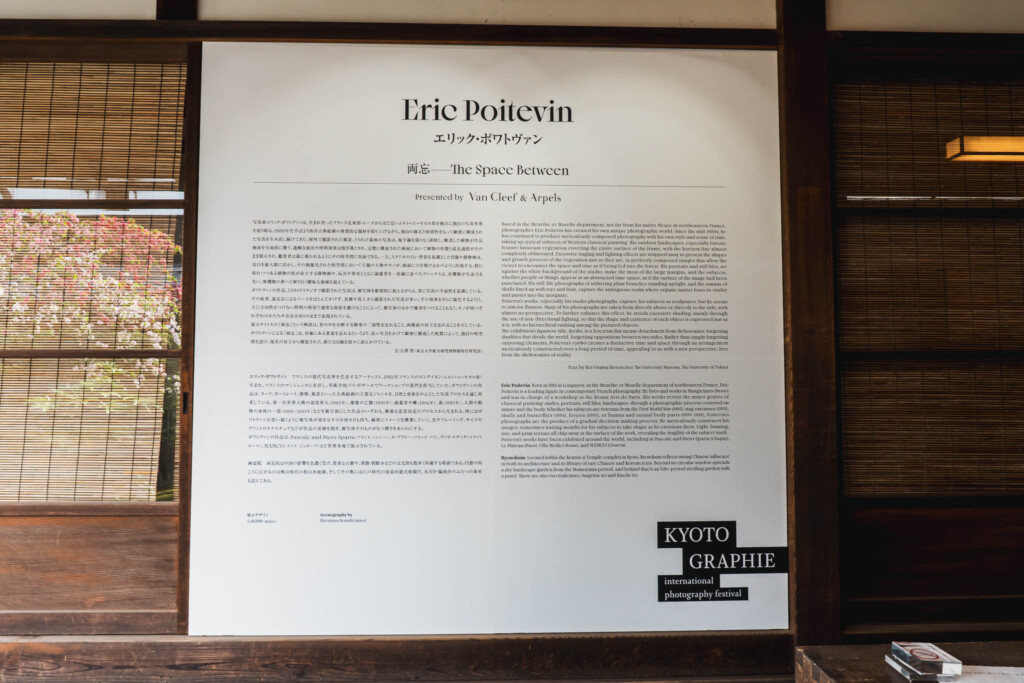

両足院:エリック・ポワトヴァン「両忘―The Space Between」

京都・建仁寺の塔頭、両足院。苔むす庭と静かな座敷を持つこの寺院で、エリック・ポワトヴァンの作品が静かに息づいていました。

ポワトヴァンはフランス北東部を拠点に、植物、動物、自然物を被写体にしながら、西洋絵画の死生観や森羅万象をテーマに作品を発表してきた写真家です。

今回の展示タイトル「両忘」とは、禅の思想で「対立するものごとを超越し、分け隔てなく見る境地」を指します。まさに両足院の静かな空気と響き合うテーマでした。

畳に座って鑑賞する空間には、苔むす森、枯れゆく花々、無垢な動物たちの姿が、襖絵のように展示されています。

どの作品も、単なる自然写真ではありません。細部に至るまで緻密に構成され、見る者に「本物」と「作られた自然」の境界線を問いかけてきます。

近づいて作品を眺めると、銀塩プリントならではの深みある色彩と豊かな階調に圧倒されました。

そこには、生と死、現実と幻影、自然と人工といった相反するものが、静かに共存していました。

幸運にも、展示会場でポワトヴァン本人に出会うことができました。

彼は「自然も庭園も、手が加わった人工物であり、写真も同じ。だから私は“嘘の自然”を撮るのだ」と、微笑みながら語ってくれました。

その言葉に、写真というメディアの本質を改めて感じました。

両足院の庭園を眺めながら、写真と現実、見ることと忘れること、そのすべてが一続きの体験になっていく。

そんな不思議な時間を味わいました。

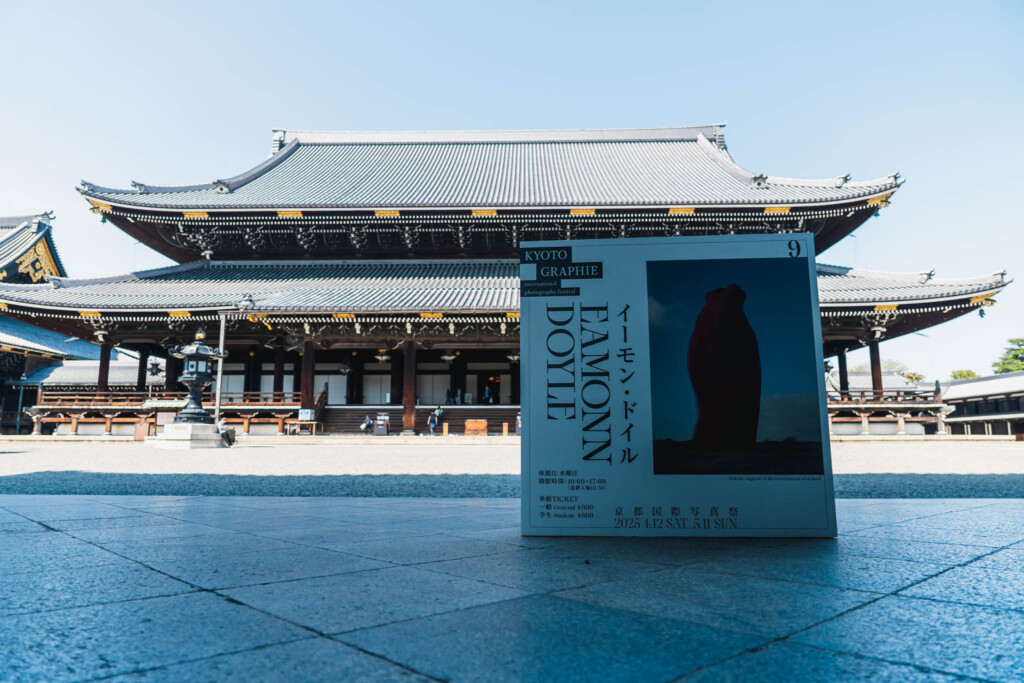

東本願寺:イーモン・ドイル「K」

続いて訪れたのは、京都駅からほど近い東本願寺。

その大玄関を使ったイーモン・ドイルの展示「K」は、まったく違う空気をまとっていました。

イーモン・ドイルはアイルランド・ダブリン出身の写真家であり、もともとはインディーズ音楽界でも知られる存在です。

写真と音、両方を行き来しながら、都市と人間の孤独、記憶と喪失をテーマに作品を発表してきました。

本展「K」は、彼にとって特別な意味を持つプロジェクトです。

1999年に兄キアランを、2017年に母キャサリンを亡くしたドイルは、母が書き残した数百通もの手紙を読み返し、そこに込められた祈りと愛情を作品に昇華させました。

東本願寺の広大な空間に、キャサリンの手紙を束ねた巨大な巻物のようなインスタレーションが置かれています。

その手紙の言葉たちが、静かなサウンドスケープとともに場内に響きわたり、まるで時の層が重なっていくような感覚を生み出していました。

その奥には、薄い絹に刷られた幻想的なポートレートが幾重にも吊り下げられています。

光に透けるその姿は、亡き兄への思いを託された精霊のように、静かに、しかし確かに存在を放っていました。

展示空間全体が、悲しみと祈りに満ちた一つの儀式のようであり、写真を見るというよりも、写真の「中にいる」という体験でした。

東本願寺という場の力も相まって、言葉にならない感情が胸の奥に広がっていきます。

まとめ

両足院の「両忘」、東本願寺の「K」。

どちらも、写真というメディアが単なる記録ではなく、空間や時間、感情を深く掬い取る力を持っていることを、静かに、しかし強く伝えてくれました。

両足院では、自然と人工の境界線を忘れ、ただそこに身を委ねる心地よさを。

東本願寺では、失われた存在への祈りが、今なおここに息づいていることを。

KYOTOGRAPHIE 2025には、今回紹介した2カ所以外にも、それぞれ異なるテーマを持つ素晴らしい展示が数多く広がっています。

その一つひとつが、場所と写真、そして私たち自身との新たな対話を生み出していると感じます。

写真を見ることは、世界を見ること。

そして、ときに、自分自身を見つめ直すことでもあるのだと、改めて思いました。

春の京都で出会った、静かな奇跡たち。

KYOTOGRAPHIEは、写真好きにとって、特別な「巡礼の旅」そのものでした。

この記事へのコメントはありません。