女木島|瀬戸内国際芸術祭2025 初めての「鬼ヶ島」で出会うアートと夏の熱気

はじめに

2025年8月13日、連日の猛暑日が続く中、私は瀬戸内国際芸術祭の舞台・女木島を訪れました。芸術祭への参加は今回で2度目。前回は2022年に足を運びましたが、女木島は今回が初めてです。瀬戸内海に浮かぶ「鬼ヶ島」の伝説を持つこの島で、アートと自然がどのように交わるのか、胸を高鳴らせながら船を降りました。

なお、今回のブログでは 全9回にわたり、女木島・小豆島・直島・豊島・犬島・引田地区を巡った体験 を記事にまとめていきます。この記事はその第1弾として、女木島での一日を振り返ります。

女木島と芸術祭の関わり

高松港からフェリーで約20分。女木島は鬼ヶ島伝説の舞台として知られる一方、芸術祭では独自のコミュニティプロジェクトやユニークな作品で注目されてきました。坂道や古民家が連なる島の風景に、現代アートが寄り添うように存在し、訪れる人々を作品体験の旅へと導きます。

印象に残った作品と作家たち

カモメの駐車場(木村崇人)

港に降り立ってまず迎えてくれたのが、木村崇人による《カモメの駐車場》。海風を受けて白いカモメのオブジェが一斉に揺れる光景は、猛暑の中でも清涼感を与えてくれます。作品が風や空気と一体となり、島の入口で「ようこそ」と告げているようでした。

20世紀の回想(禿鷹墳上)

女木港の近くに設置された禿鷹墳上による作品。青銅製のグランドピアノの上に4本の帆が立ち、そこから流れる音と風や波の音が共鳴するサウンド・インスタレーションです。自然の力と楽器の音が調和し、20世紀の記憶が海の風景に重なるような、不思議な時間を体験できました。

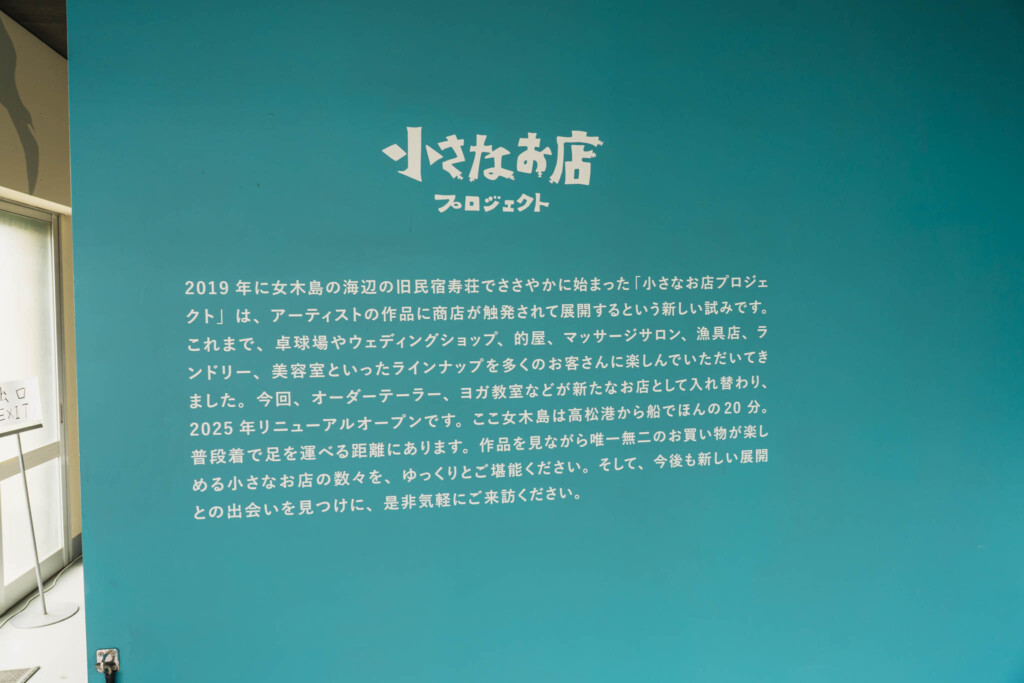

小さなお店プロジェクト

女木島のユニークな取り組みが「小さなお店プロジェクト」。空き家や店舗を活用し、アートと日常が交わる場を再生しています。

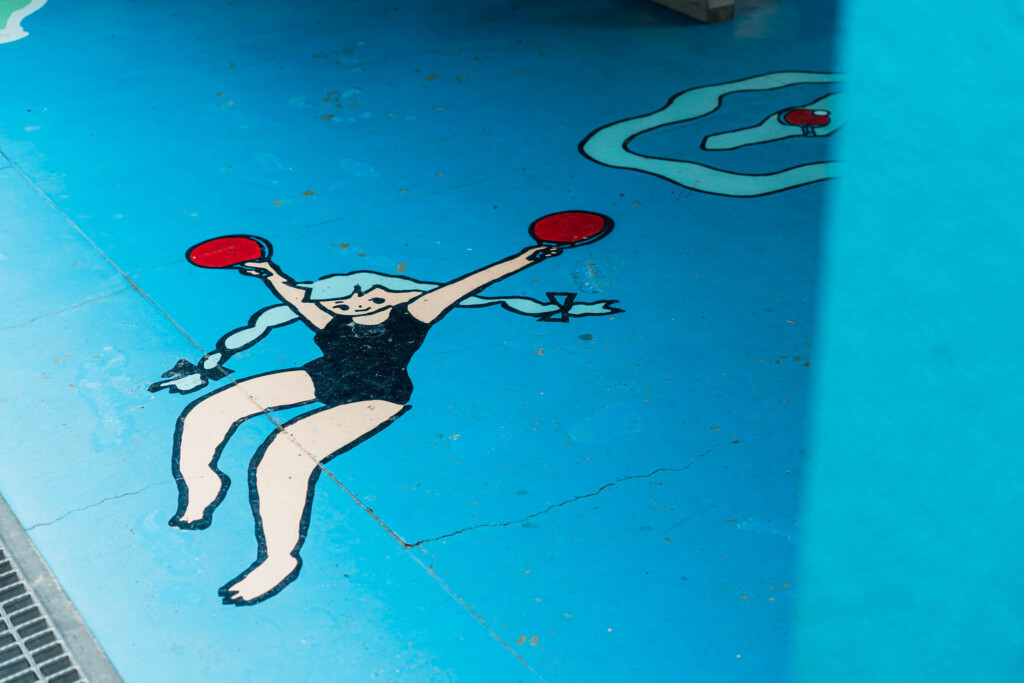

- ピンポン・シー(原倫太郎+原游)

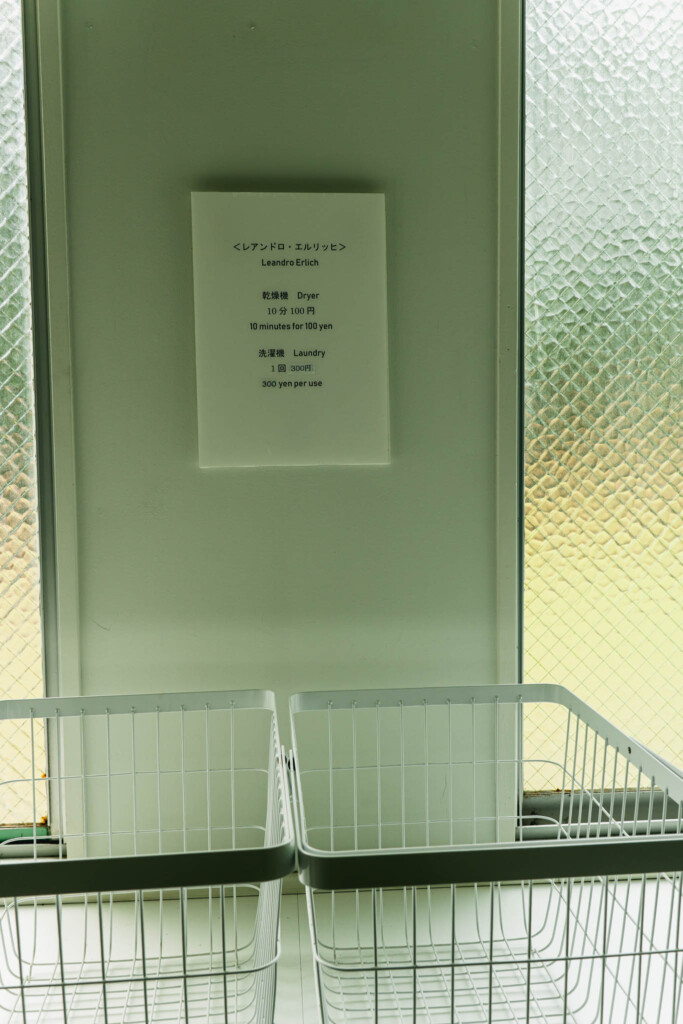

卓球場を舞台にした遊び心あふれる作品。観客もラケットを手に取り、作品の一部になります。 - ランドリー(レアンドロ・エルリッヒ)

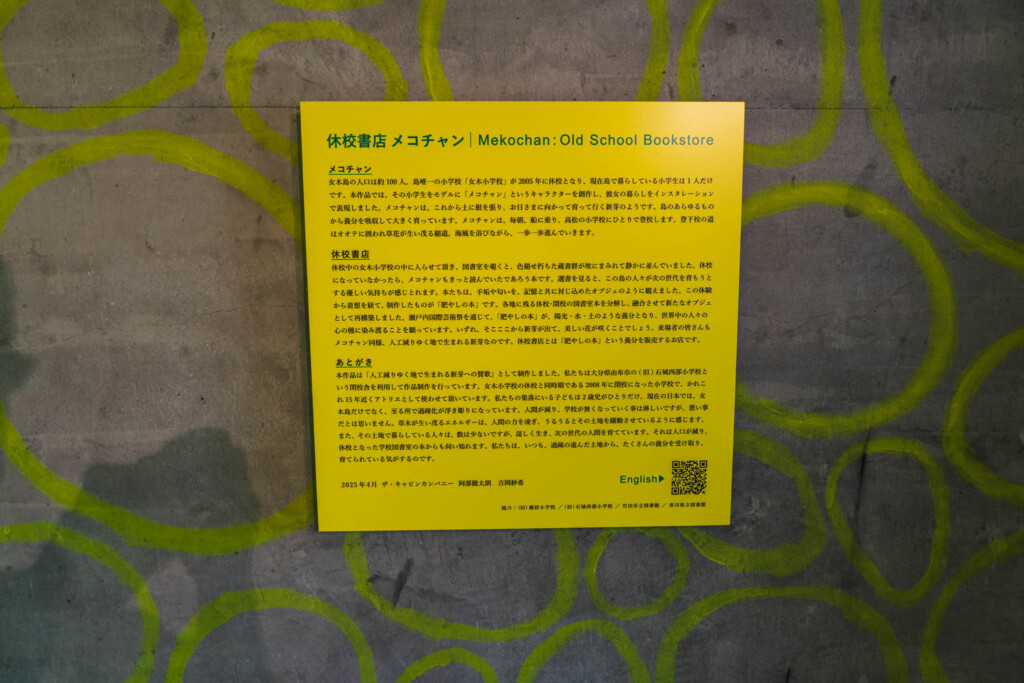

洗濯場を舞台にしたエルリッヒらしい錯覚的インスタレーション。日常を異化し、非日常へと導きます。 - 休校書店 メコチャン(ザ・キャビンカンパニー)

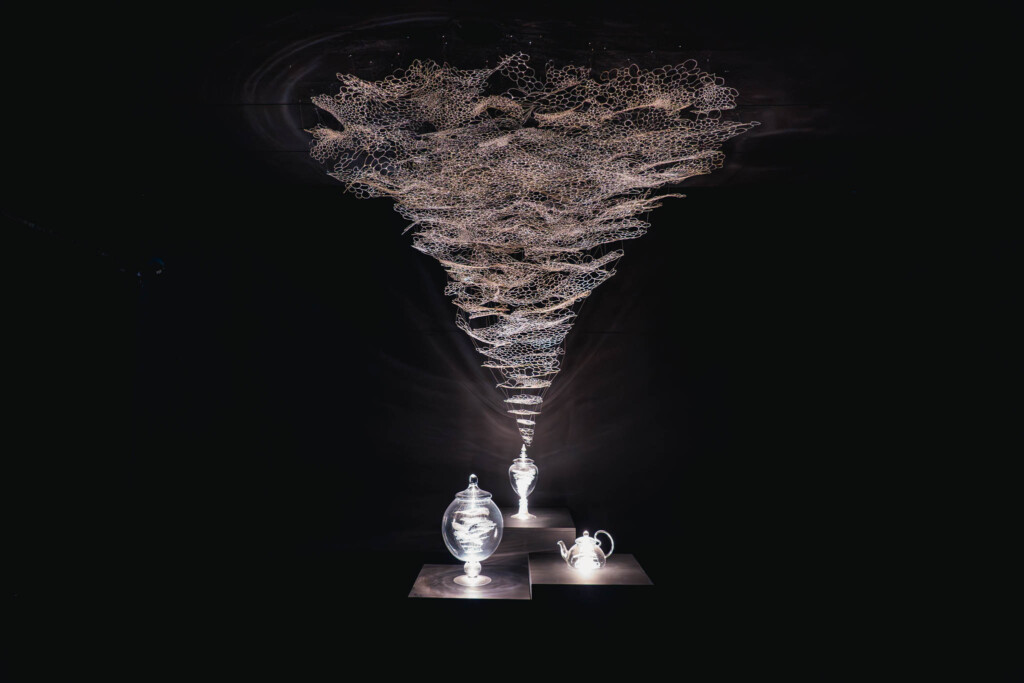

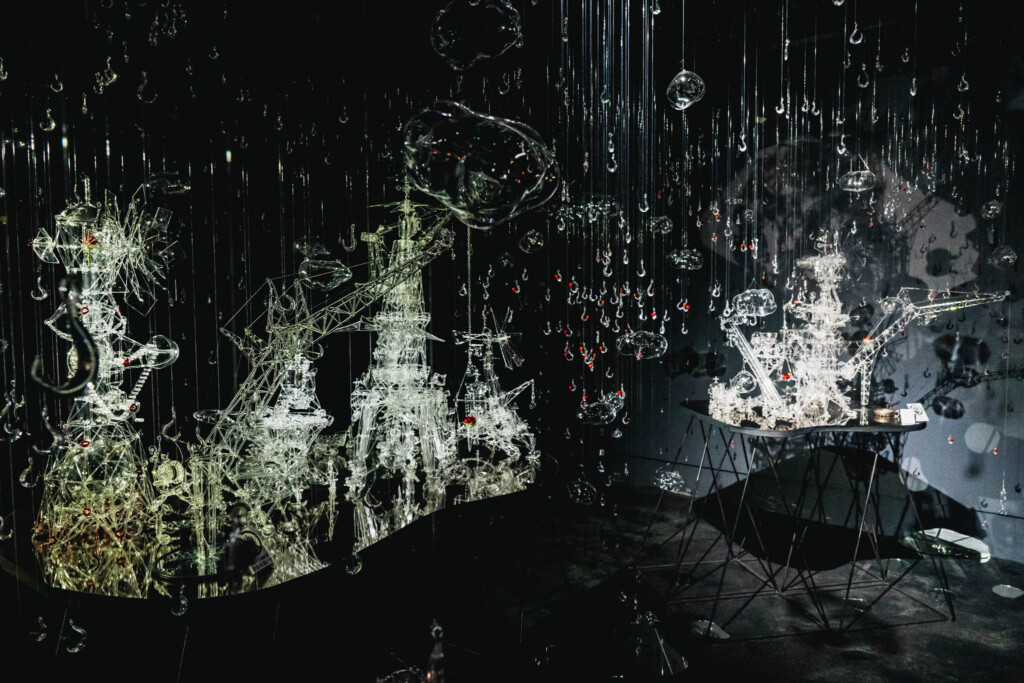

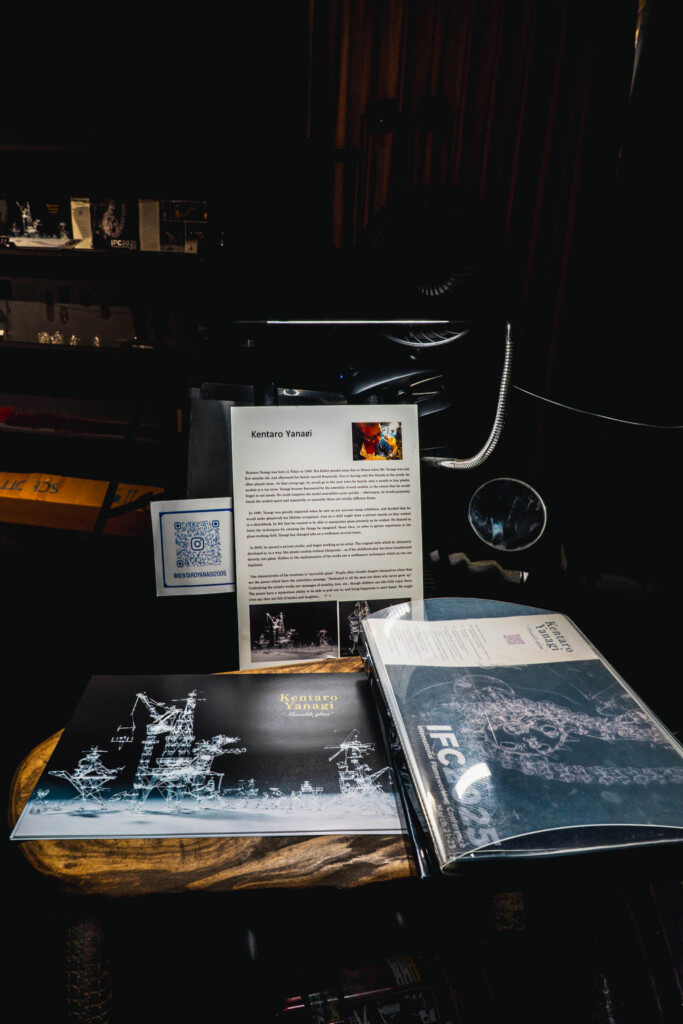

休校中の学校を舞台にした作品。絵本的な空気感が漂い、訪れる人を物語の世界へ誘います。 - ガラス漁具店(柳建太郎)

漁師でもある作家が手がけた作品。ガラス製の漁具やアクセサリーが並び、生活とアートが地続きであることを示しています。 - いのちの詩・あまのおと(柴田あゆみ)

切り絵が糸で吊るされ、光を透かしながら揺れる繊細な作品。生命の儚さと力強さが重なり合います。 - SUNSET TAILOR 思い出オーダーメイド(原 游)

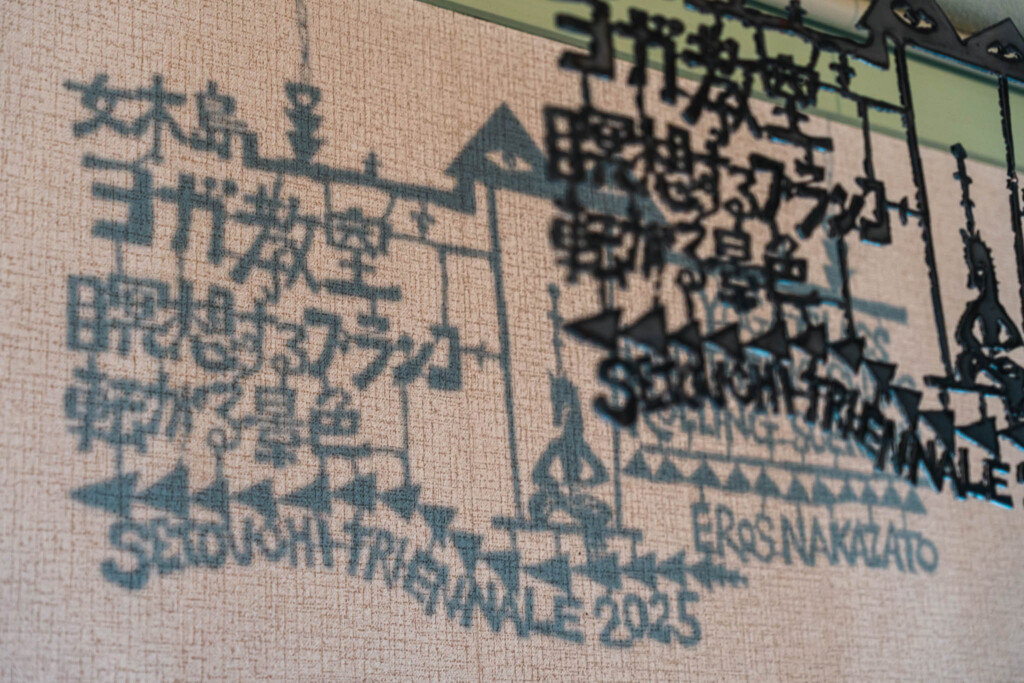

思い出の衣服をアートに仕立て直すプロジェクト。個人の記憶が作品として形を持つ瞬間を体験しました。 - ヨガ教室 −瞑想するブランコ 転がる景色−(中里繪魯洲)

ブランコや透明な球体を用いた体験型作品。景色が揺れ、感覚が変わることで身体と心が解放されるようでした。 - カフェ・サムシング サインズ(原田郁)

小さなカフェを舞台にした作品。飲み物を手に作品と過ごす時間は、酷暑の中でひと息つける瞬間でもありました。

女根/めこん(大竹伸朗)

女木小学校の中庭に設置された大竹伸朗の《女根/めこん》。無数のブイやヤシの木が力強くそびえ立ち、生命のエネルギーを感じさせる作品です。島の名前に含まれる「女」と「根」という言葉が重なり、土地に根づく生命力そのものを象徴しているようでした。

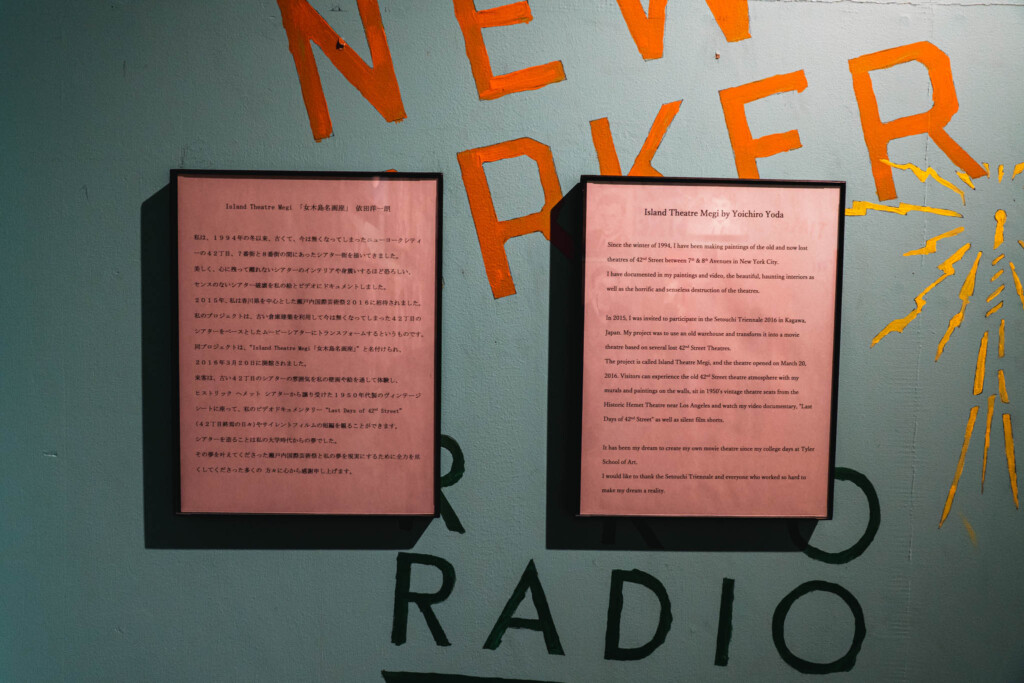

ISLAND THEATRE MEGI「女木島名画座」(依田洋一朗)

古民家を改修して作られた依田洋一朗の作品。昭和の名画座を思わせる懐かしい雰囲気に包まれながら映像を鑑賞する体験は、強い日差しの中を歩いてきた体を休める時間でもありました。まるで時間を遡るような不思議な空気感に浸りました。

不在の存在(レアンドロ・エルリッヒ)

エルリッヒのもう一つの作品《不在の存在》は、日常の中に潜む「見えない存在」を可視化するようなインスタレーション。視覚的なトリックを用いた展示は、現実と虚構の境界を問いかけてきます。

段々の風(杉浦康益)

石垣をモチーフにした杉浦康益の《段々の風》。島の風景と作品が自然に重なり合い、歩きながらふと立ち止まるような魅力を持っていました。人が築いた段々畑や石垣と、自然の風の流れをひとつの造形として結び付けています。

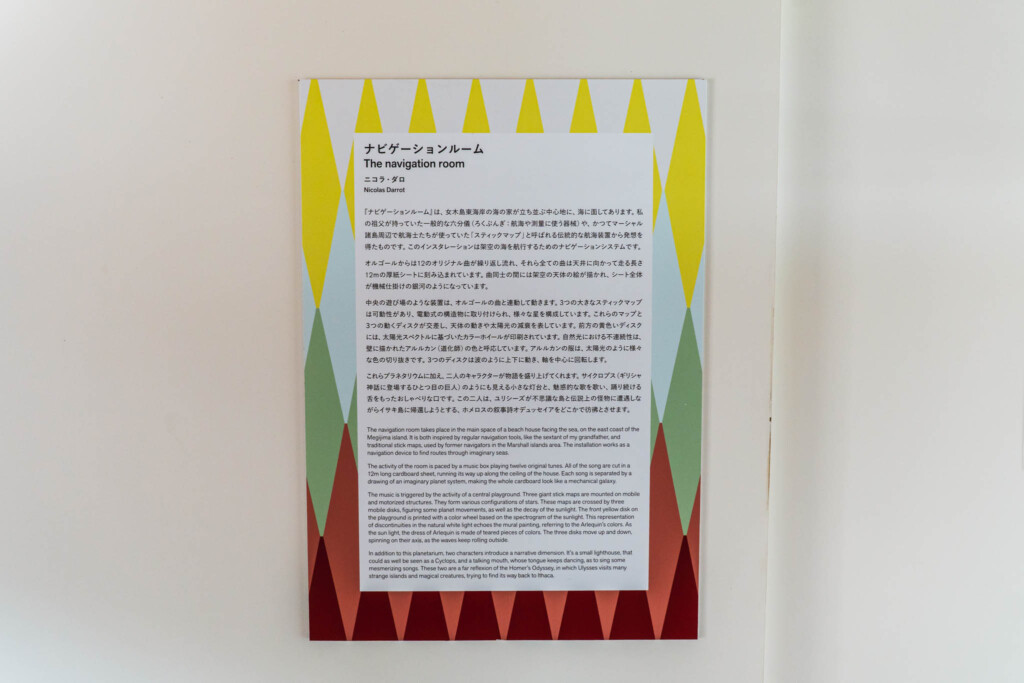

ナビゲーションルーム(ニコラ・ダロ)

古民家の空間を利用したニコラ・ダロの《ナビゲーションルーム》は、海図や航海をテーマにした作品。海を望む窓の前に立つと、島が持つ海との深い関わりを改めて感じさせてくれます。

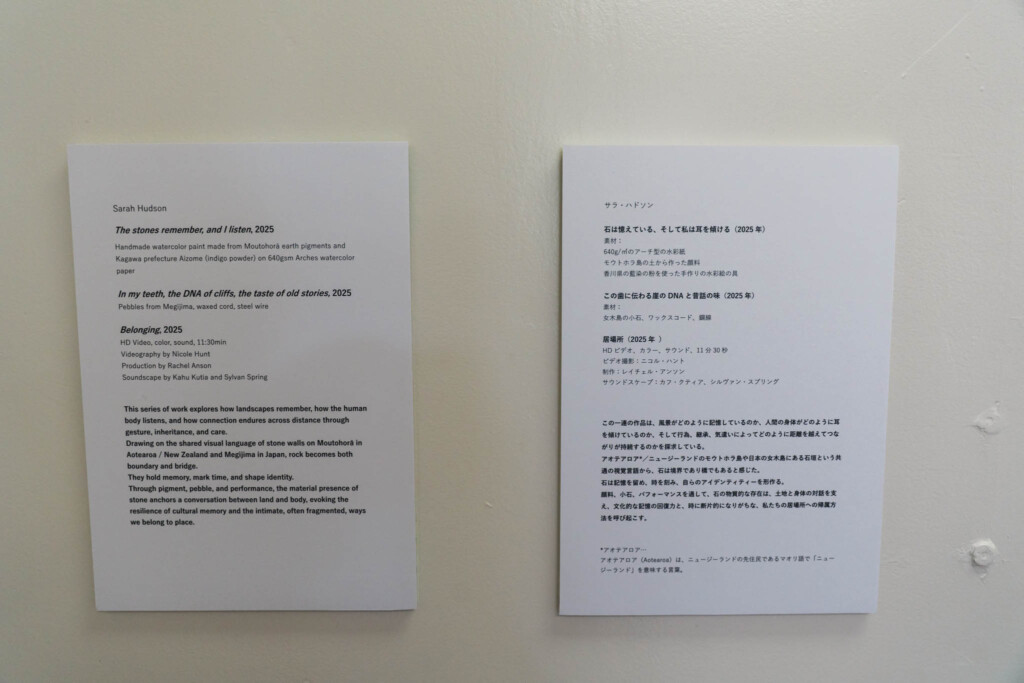

石は憶えている、そして私は耳を傾ける(サラ・ハドソン)

サラ・ハドソンによるこの作品は、石を素材としたインスタレーション。静かな空間で耳を澄ますと、石や土地の記憶が声となって響いてくるような感覚に包まれました。

色彩の解釈と構造(ヤコブ・ダルグレン)

廃校のプールを舞台にした作品。カラフルなラインと形が重なり、抽象的でありながら圧倒的な視覚体験を生み出していました。

女木島人口増加大計画 ~あなぐまち入居者募集中~

ユーモラスなタイトルを持つ参加型プロジェクト。人口減少という社会課題を背景にしつつ、地域とアートの新しい関わり方を模索していました。

こんぼうや(小谷元彦)

棍棒をモチーフにしたインスタレーション。武器という原始的な形が、ユーモラスで不思議な存在感を漂わせます。日常の風景に突然現れる異質さが、鑑賞者の想像力を刺激しました。

まとめ

初めての女木島は、猛暑も相まってまさに「体力勝負」でしたが、それ以上に心を揺さぶる体験の連続でした。鬼ヶ島の伝説に彩られたこの島で、アート作品を通じて過去と現在、自然と人、日常と非日常が響き合う瞬間に出会えたことは、忘れられない思い出になりました。

このブログでは、引き続き 全9回シリーズで瀬戸内国際芸術祭2025の旅 をお届けします。次回は引田地区で体験した作品や風景をご紹介しますので、どうぞお楽しみに。

この記事へのコメントはありません。