大宮エリー 回顧展「生きているということ」創作と生の軌跡を訪ねて

2025年11月23日、私は東京都内で開催されていた 大宮エリー の回顧展「生きているということ」を巡った。会場は三か所。始まりは港区・六本木、次に代官山、そして最後に三宿・池尻。

この展覧会は、彼女が 2025年4月にこの世を去り、50歳の誕生日となる11月21日から始められたもの。生涯にわたって残した 絵画・写真・陶器・書籍など1269点 の作品から選ばれたものが、各会場で展示されている。

足を運ぶごとに、まるで彼女の人生を辿る旅 回顧と再会と別れの、静かな巡礼だった。

■ 回顧展の全体構成と背景

展示は、三つのギャラリーによって構成されている。

- 小山登美夫ギャラリー(六本木)

- DAIKANYAMA GARAGE(代官山)

- CAPSULE(池尻/三宿)

それぞれが、彼女の多面性と創作の広がりを丁寧にたどる役割を担っていた。

六本木は画家としての彼女の足跡を追う精選された絵画とドローイング。

代官山は大型絵画、写真、書籍、絵本原画、VR映画「周波数」の上映など、多角的な創作を網羅。

池尻では、遺作となった襖絵や陶器作品を屏風として展示。

彼女が生前「誕生日に東京でお披露目したい」と語っていた思いを、オーナーが実現させた場所でもある。

会場によっては、展示作品は販売もされており、書籍・グッズの購入も可能だった。

単なる「追悼展」ではなく、

生きることそのものを体現する展示構成。

それが今回の展覧会の大きな特徴だった。

■ 六本木:画家としての始まりとその軌跡

六本木のギャラリーでは、2012年の画家デビュー以降、晩年までの絵画・ドローイングが並んでいた。

目に飛び込んでくるのは、明るく自由な色彩と穏やかな筆致。

ある作品には「珊瑚礁と青い魚たちⅠ」というタイトルが付けられており、海や自然に対するまなざし、透明感が感じられた。

多くの作品が“新作発表”という形ではなく、

生活の記録として、日記のように積み重ねられている。

作品と作品の間に “間” があり、余白がある。

その余白に、迷いや、希望や、呼吸が宿っている。

観覧者は静かに、あるいは立ち止まり、

ゆっくりと作品と向き合っていた。

その姿は、作品に「敬意」を払うというより、

どこかで再会しているような、微かな懐かしさを伴っていた。

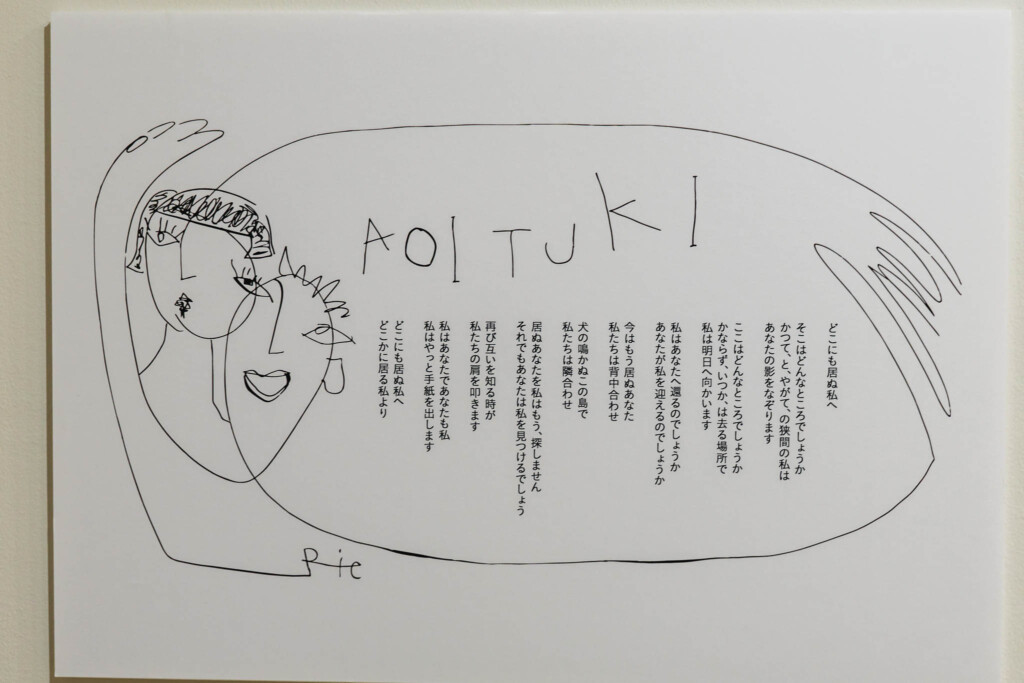

■ 代官山:創造の広がりと “日常” の豊穣

代官山会場 DAIKANYAMA GARAGE。

ここは「創作の広場」のように感じられた。

1階には約30点の大型絵画が並び、

階段をのぼった先には、彼女の「部屋」を再現した空間。

書棚には、彼女が生前に刊行した39冊の本、絵本の原画、写真資料。

言葉とイラストが並んでいるだけなのに、呼吸の温度が伝わる。

階段には動物のオブジェが飾られ、

ほんの少し遊び心がある。

見落としそうな日常の輝き

それがそのまま作品になっている。

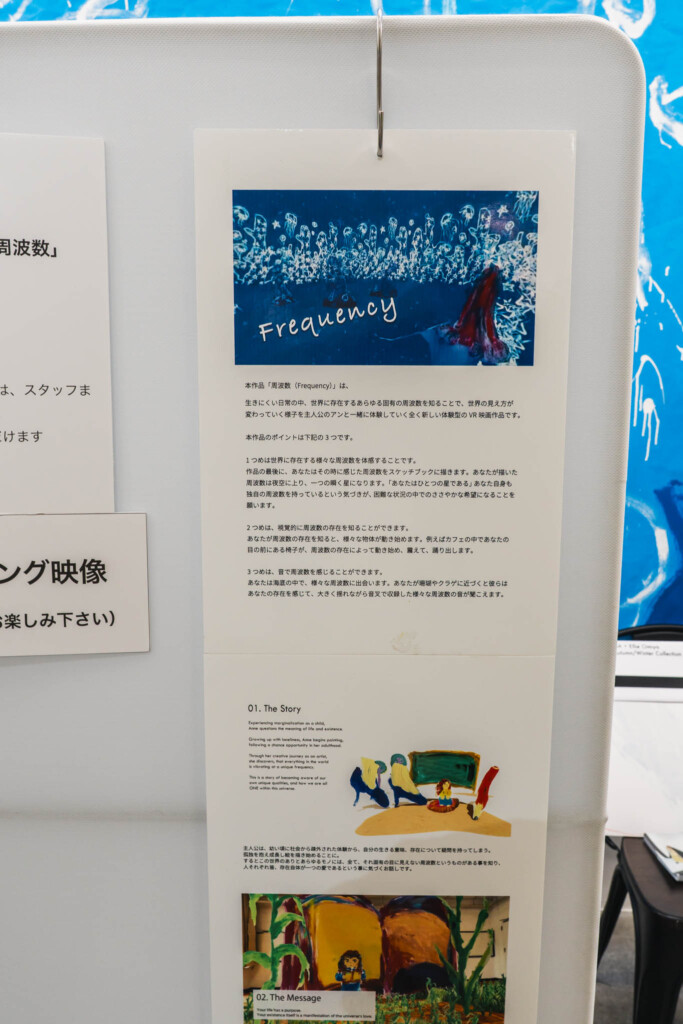

奥では、VR映画『周波数』が上映されていた。

目の前で触れられないのに、

すぐそばにあるような感覚。

映像作品では、彼女の世界観を追体験できた。

静けさと創造の躍動が共存する会場だった。

そこにいたのは作品だけではなく、

その生きた時間そのものだった。

■ 池尻(CAPSULE):赤の祝祭、そして遺作との対話

三宿にある地下のギャラリー・CAPSULE。

階段を降りてドアを開けると、まず 赤い絨毯 が広がっていた。

靴を脱ぎ、一歩を踏み入れる。

その瞬間、外の空気はすっと遠ざかり、別世界へ誘われる。

中央には、屏風作品。

かつて京都で展示された襖絵と陶器を組み合わせ、

屏風として生まれ変わったもの。

ピンクや赤、花や植物、器、動物。

色は鮮やかで、生命感に満ちているのに、

どこか静かで、落ち着いた気配が漂っていた。

陶器の作品がそっと並び、

空間全体が “生と祈りと記憶の場” になっていた。

その場に立つと、悲しみが重くのしかかるのではなく、

むしろ、やわらかく、あたたかい。

「ここにいた人」の残り香が静かに漂っていた。

展示であり、記念であり、

そして、静かな “再会の場” でもあった。

■ 展覧会を巡って感じたこと

三つの会場をめぐりながら、作品の前に立つたびに、

感じられたのは「お別れ」よりも、むしろ 出会い直し に近い感覚だった。

絵画や陶器だけでなく、

言葉や写真、部屋の佇まいまで含めて、

作品は今も呼吸している。

明るさ、楽しさ、ユーモア、そして、ごく小さな哀しみ。

それらはどれも、ひとつの人生の断片であり、

今も続いているもののように感じられた。

会場を後にする時、胸に残ったのは喪失ではなく、

不思議なあたたかさだった。

展示を見たというより、

ひとりの人の歩んだ道を、静かに同行したような気持ちだった。

■ 最後に:色彩の向こうに、ひとつの「生き方」があった

深刻になり過ぎず、

軽やかだけれど、浅くはない。

それが彼女の作品の魅力だった。

今回の三つの会場は、

美術館というより「生活の延長」にあった。

展示を見に行くというより、

誰かの家へ、おじゃましに行くような気持ち。

そして、帰り道にふと、

「行ってよかった」と思える。

そこには、確かにこう書かれていた。

「生きているということ。」

この記事へのコメントはありません。