最終日の熱気を歩く 「安藤忠雄展 青春」大阪で体感した“設計の手”と、光と水の時間

開催概要

- 訪問日:2025年7月21日(最終日)

- 所要時間:混雑下で約2時間(私は細部まで見たくて実質もう少しかかりました)

- 体感難易度:混雑で視界が遮られがち。ただし展示密度が非常に高く、歩みを止める価値が各所にあり

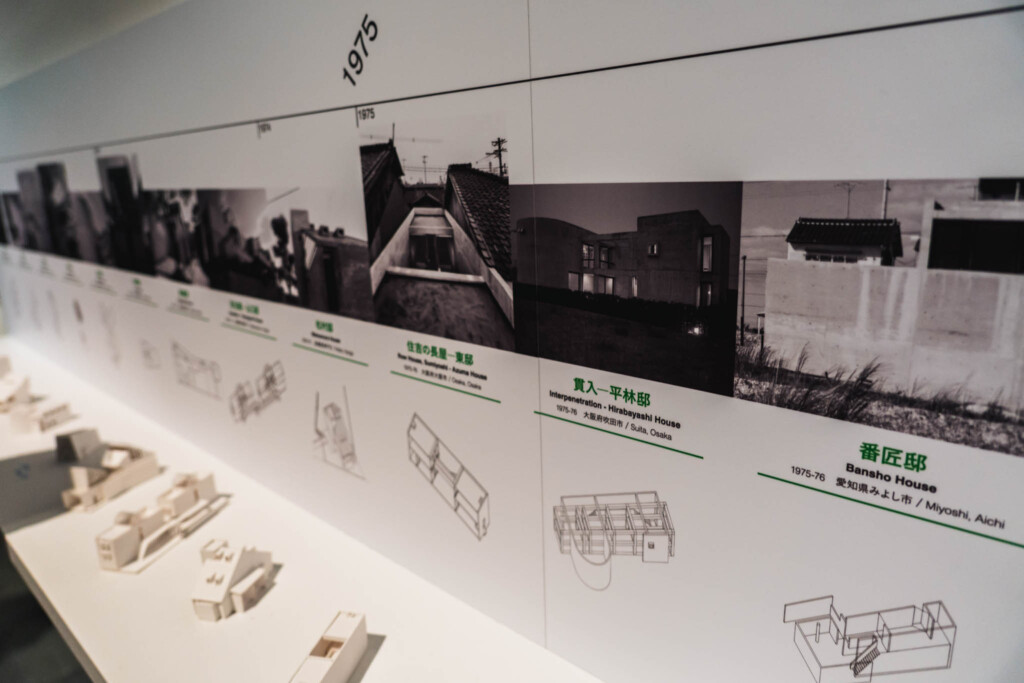

最終日ということもあり、会場は開場直後から人、人、人。動線は常に緩やかな渋滞で、ひとつの展示前に人だかりができると、次のブロックまでゆっくりとしか進めませんでした。それでも「行けてよかった」と言い切れるのは、図面・建築パース・アクソメ・模型、そして大画面映像まで、安藤建築を“つくる手”のレイヤーごとに丸ごと体験できる構成だったからです。

見どころハイライト

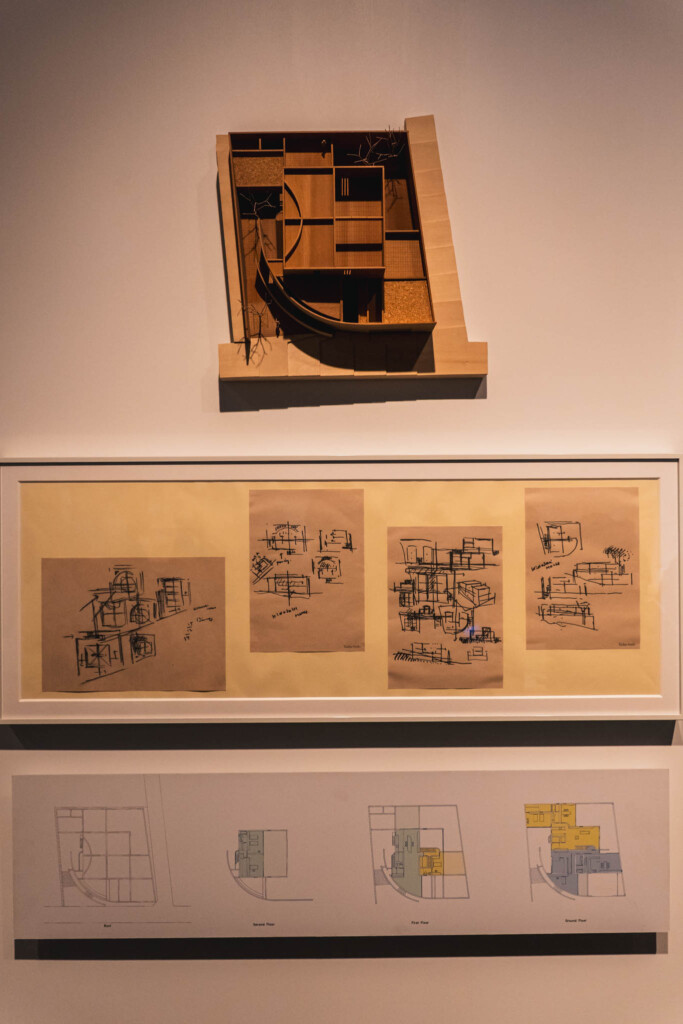

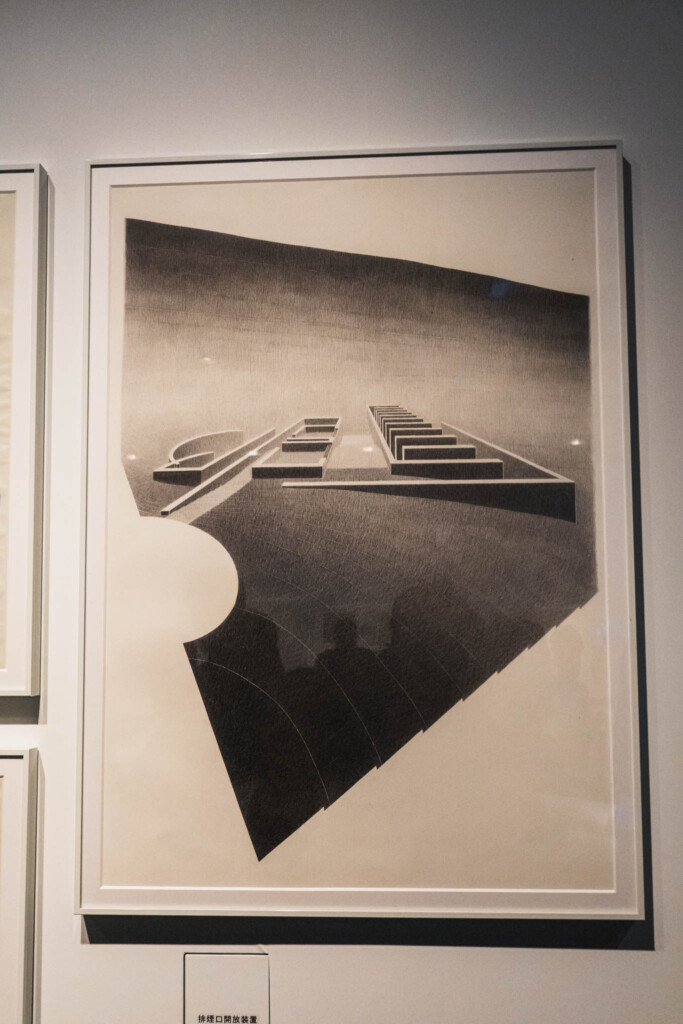

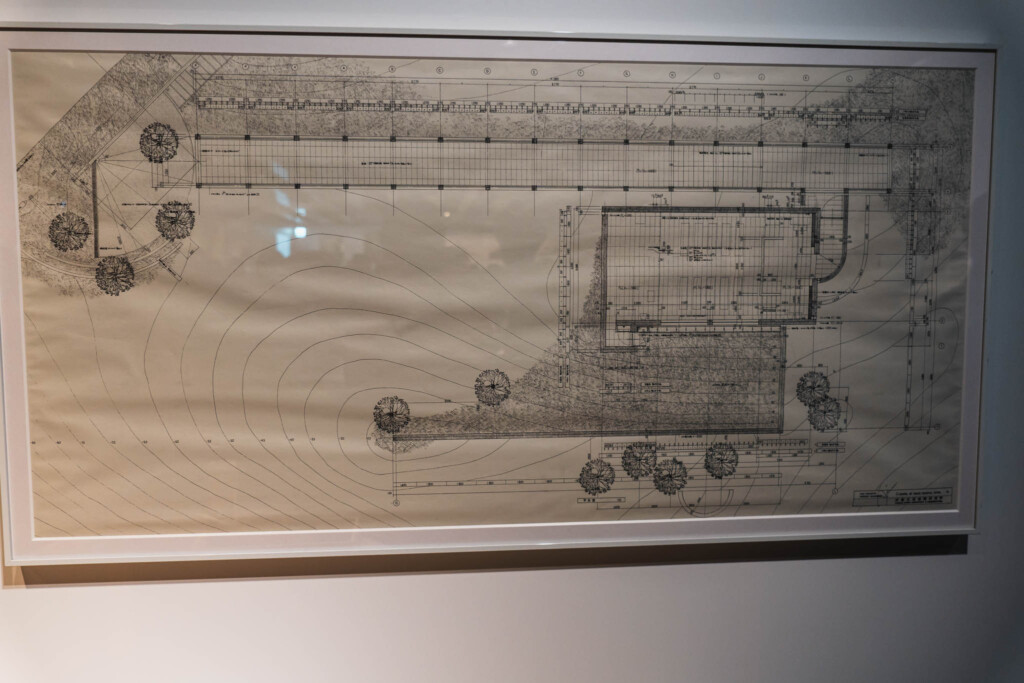

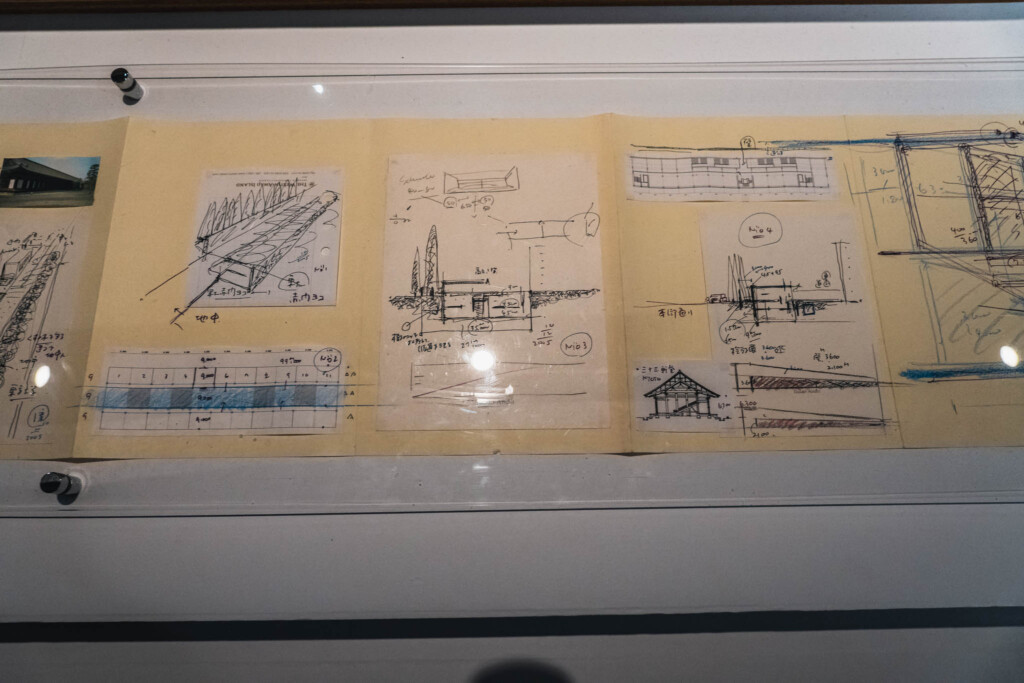

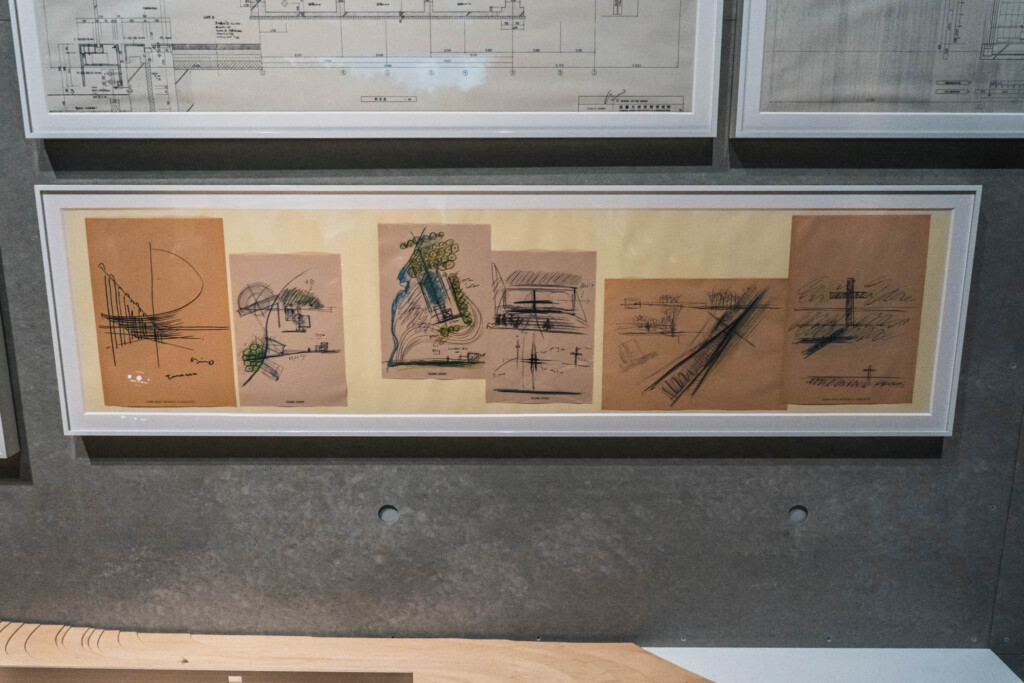

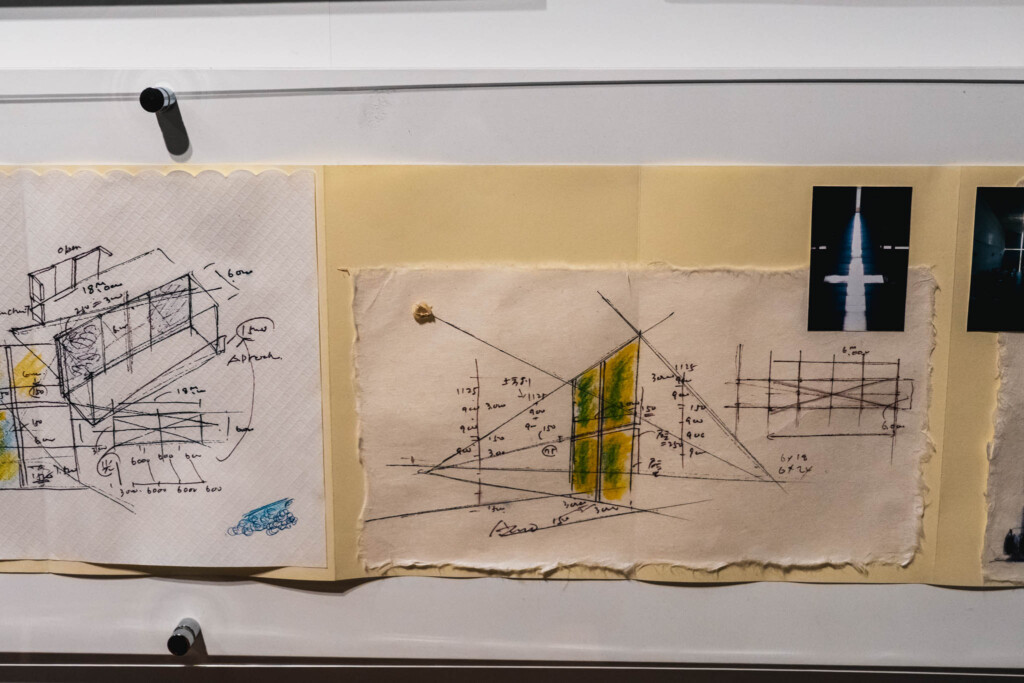

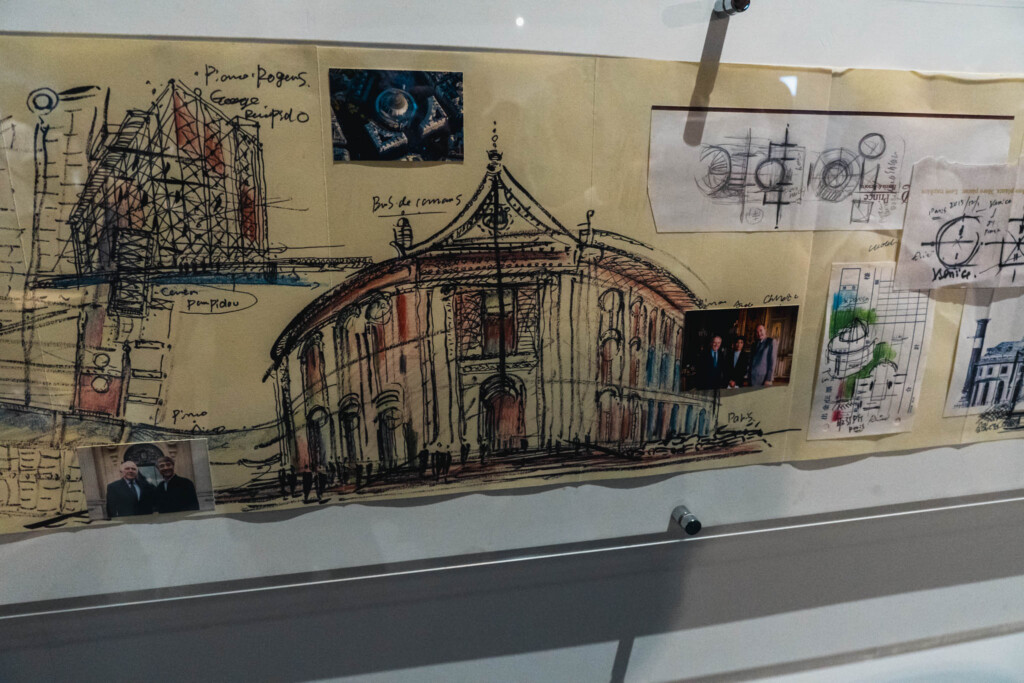

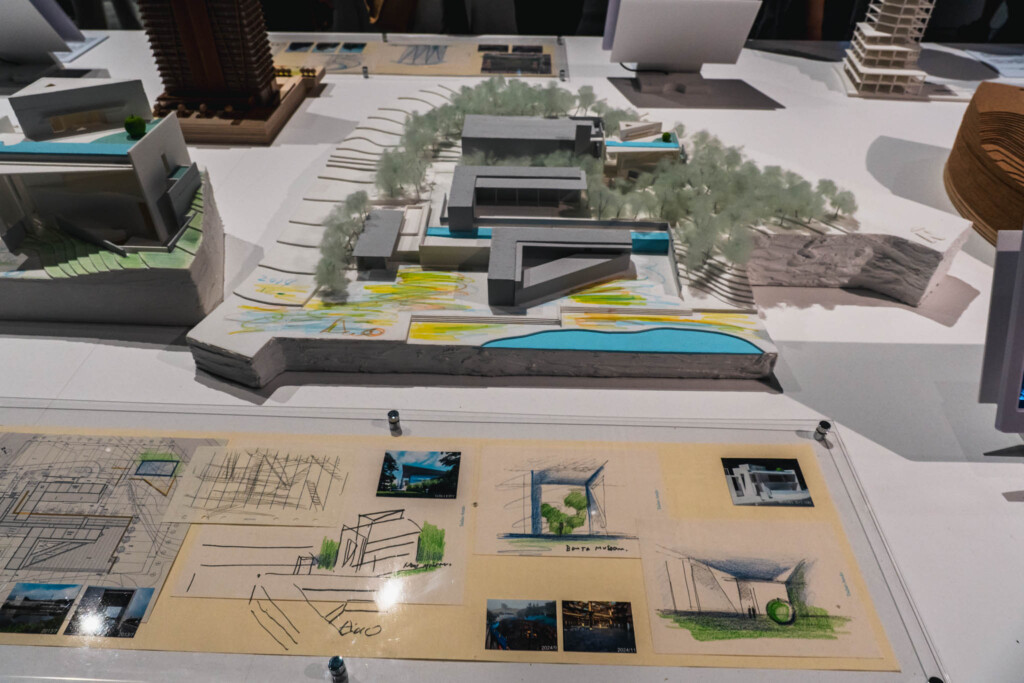

- 図面とアクソメの“思考の地層”:線、余白、消し跡に宿る試行錯誤の実在感。

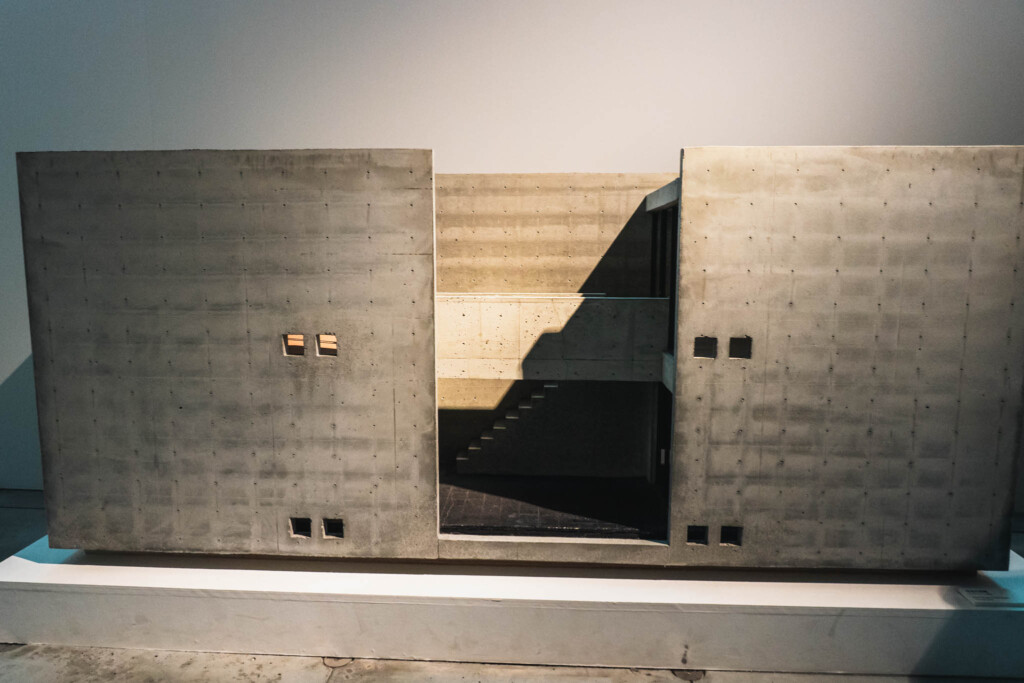

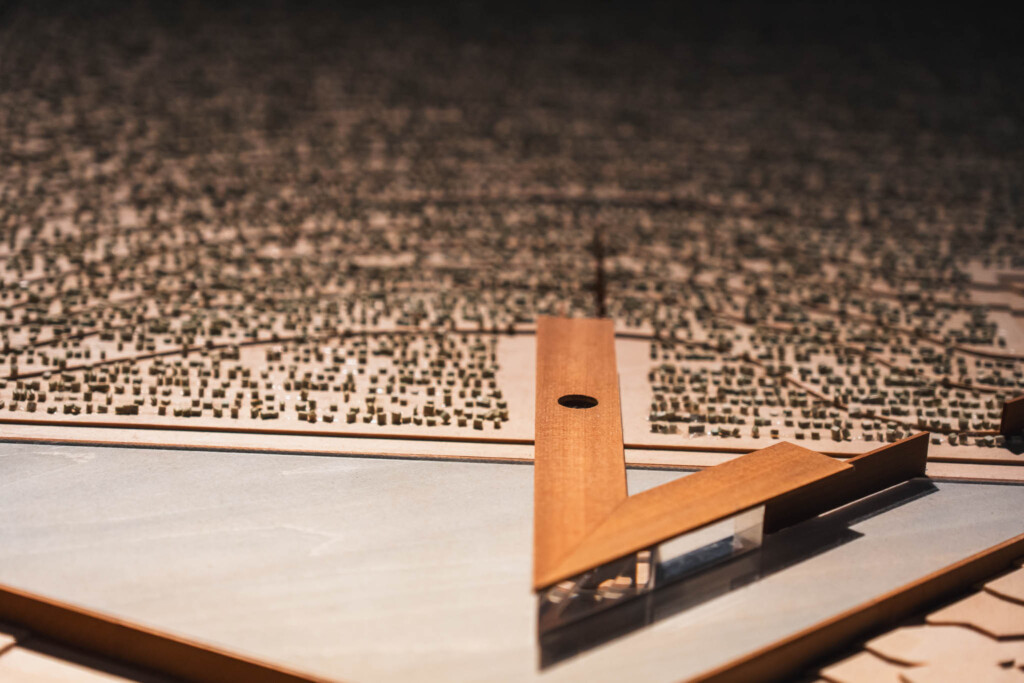

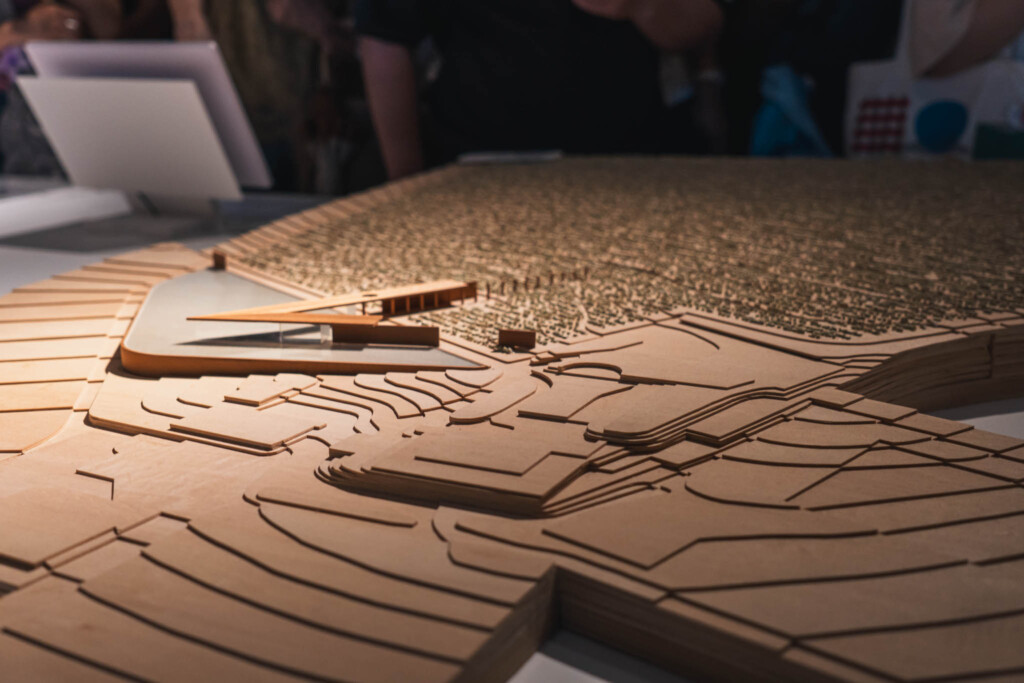

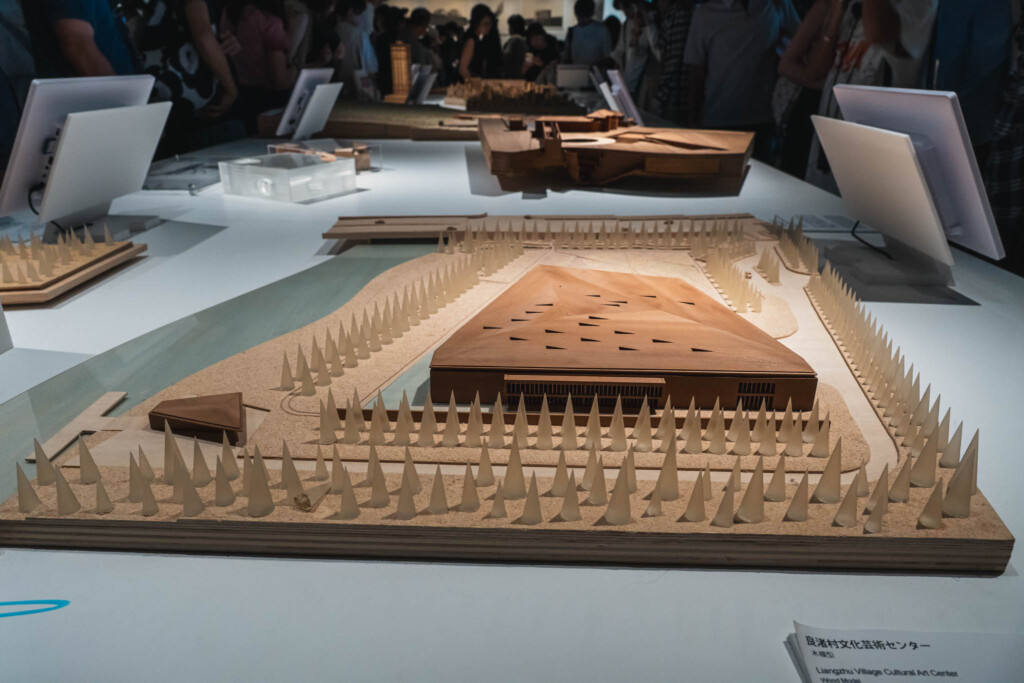

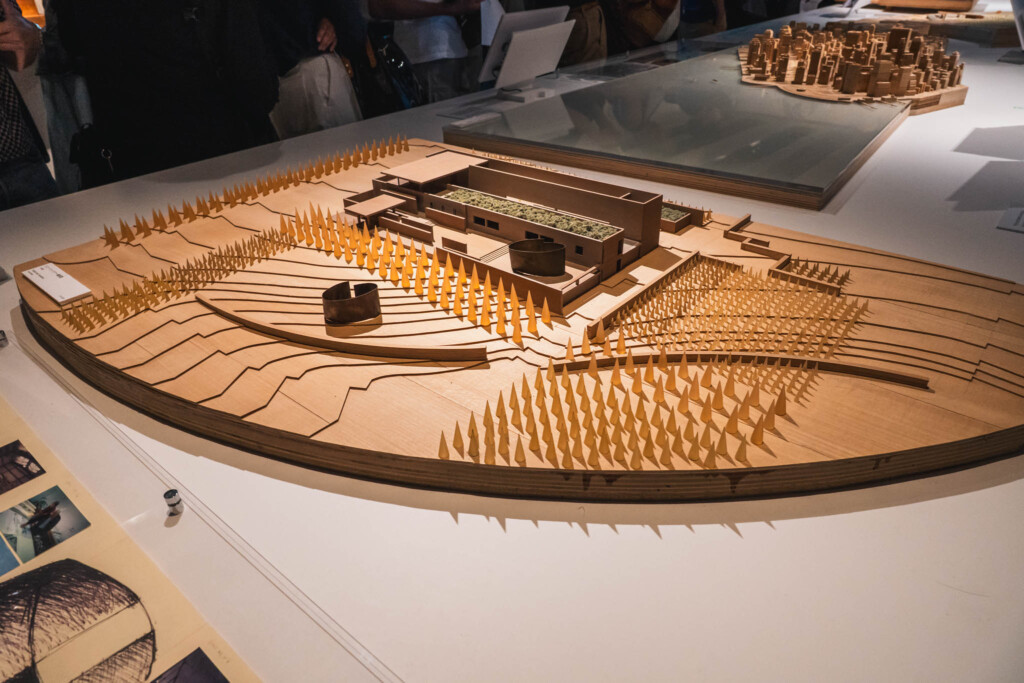

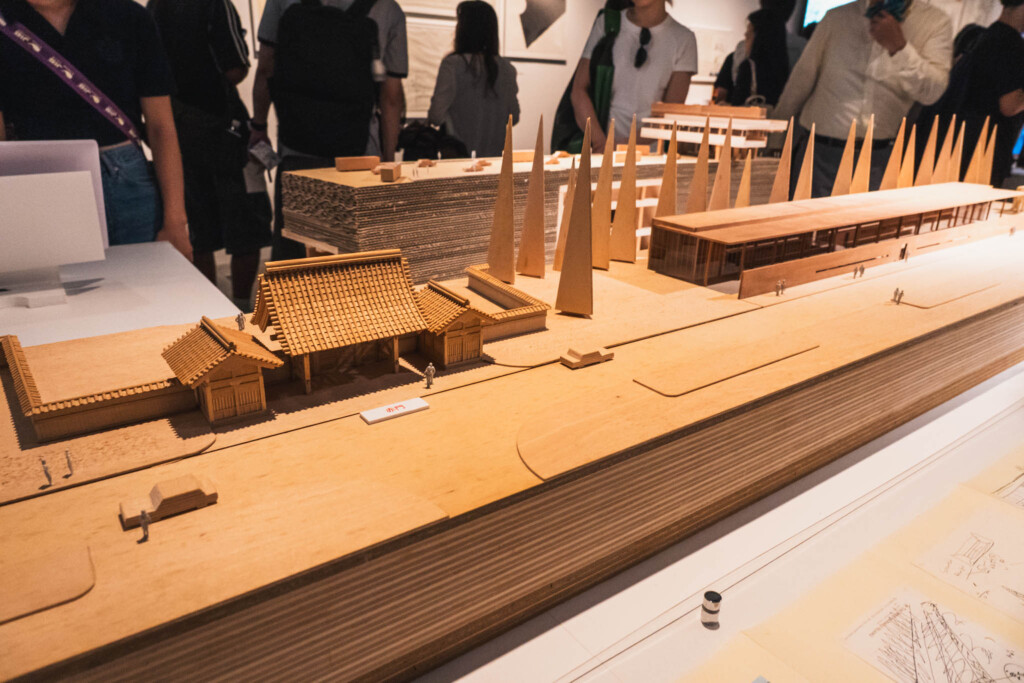

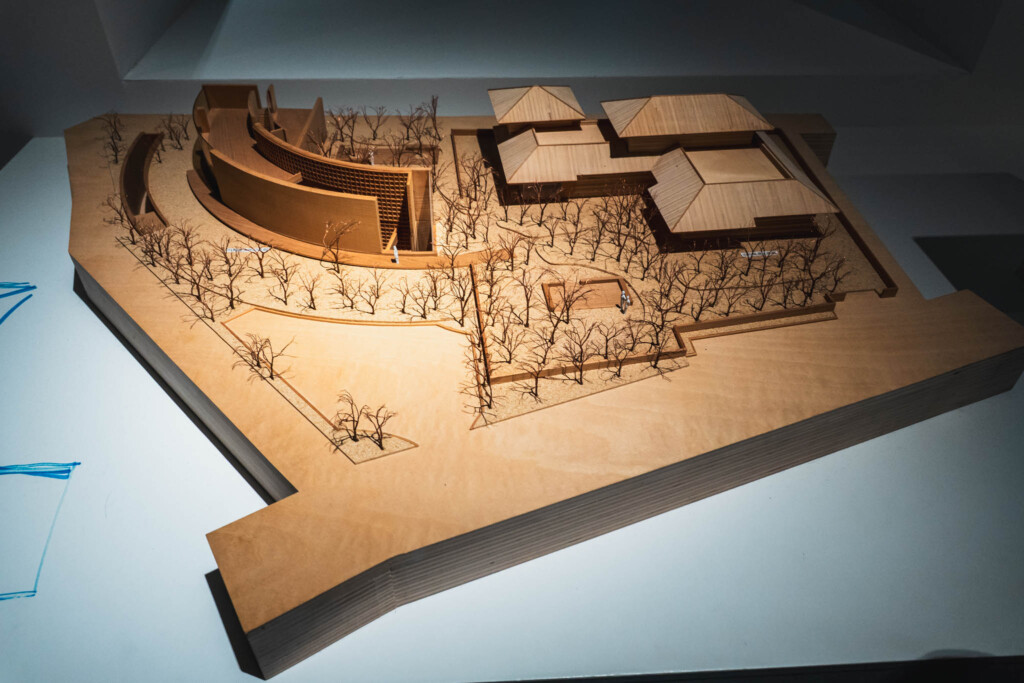

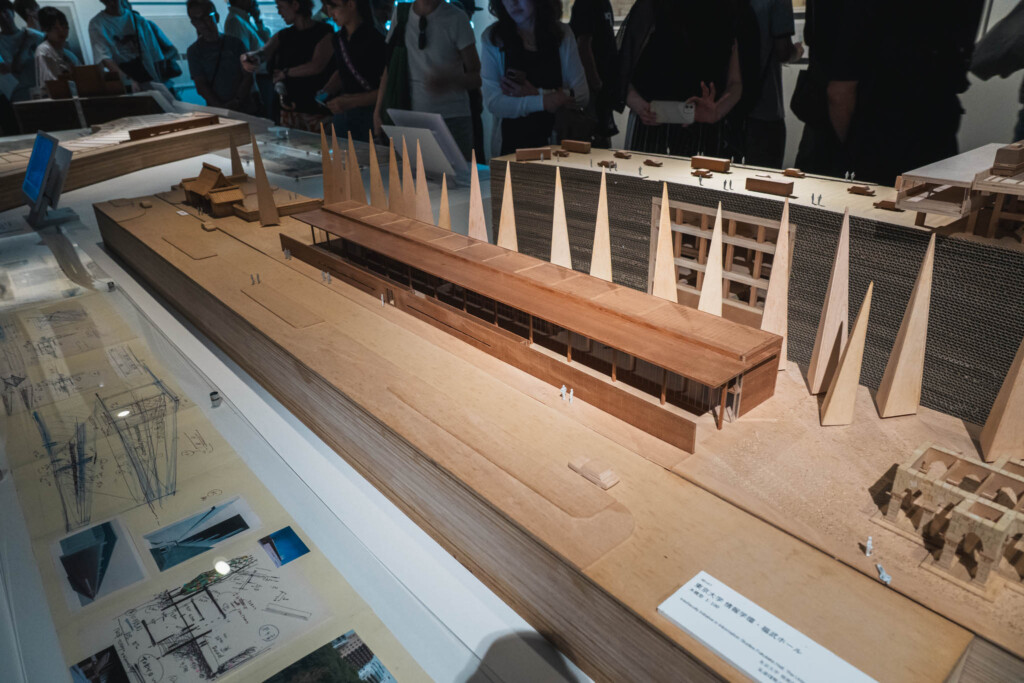

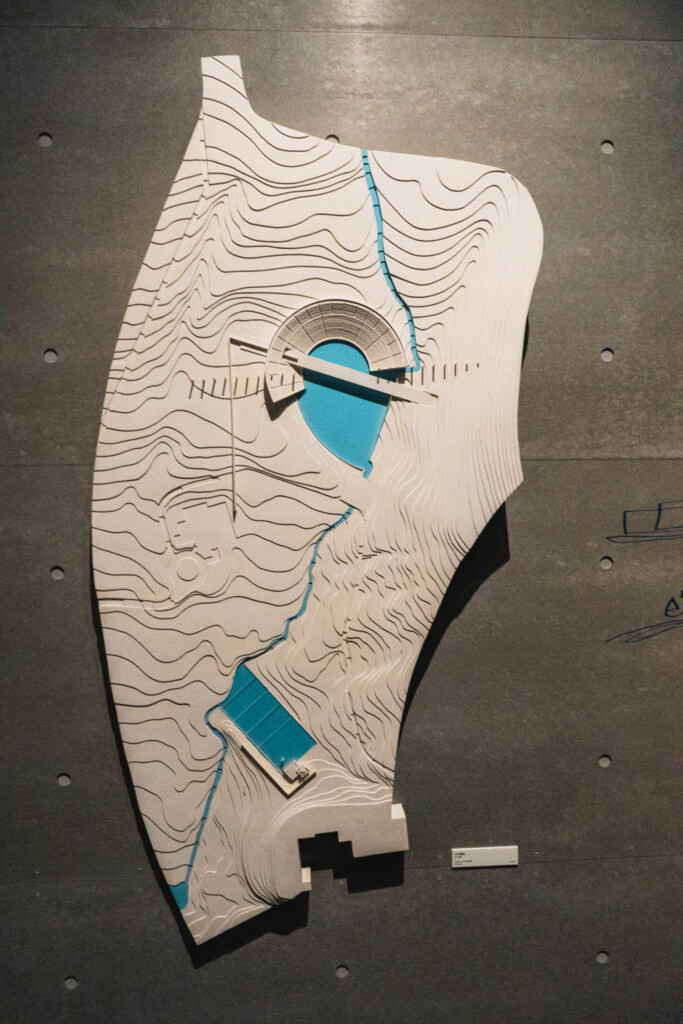

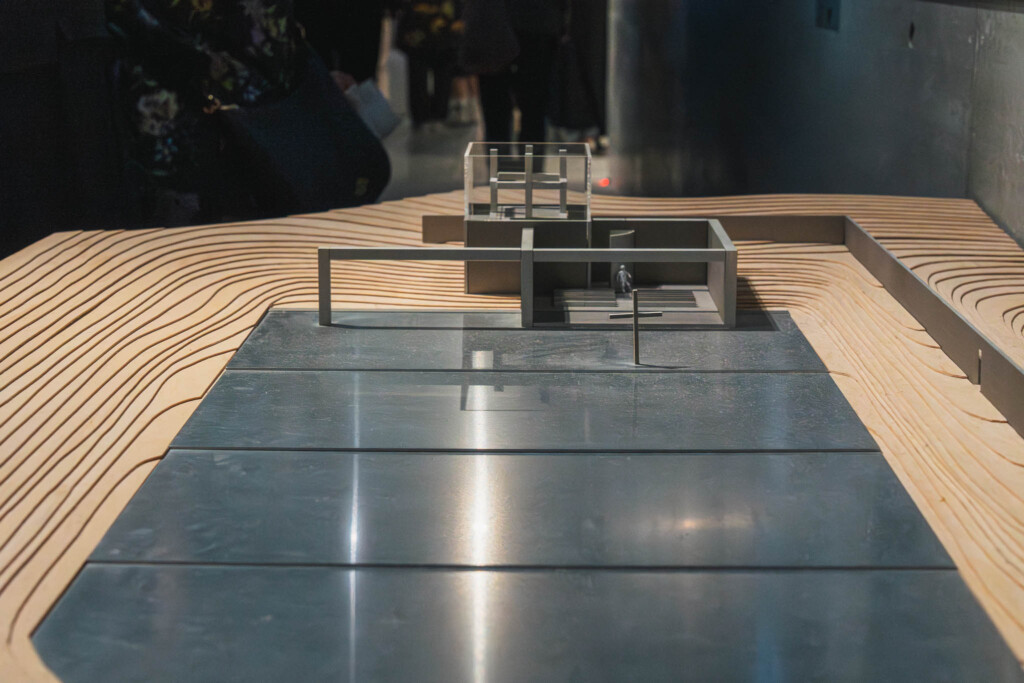

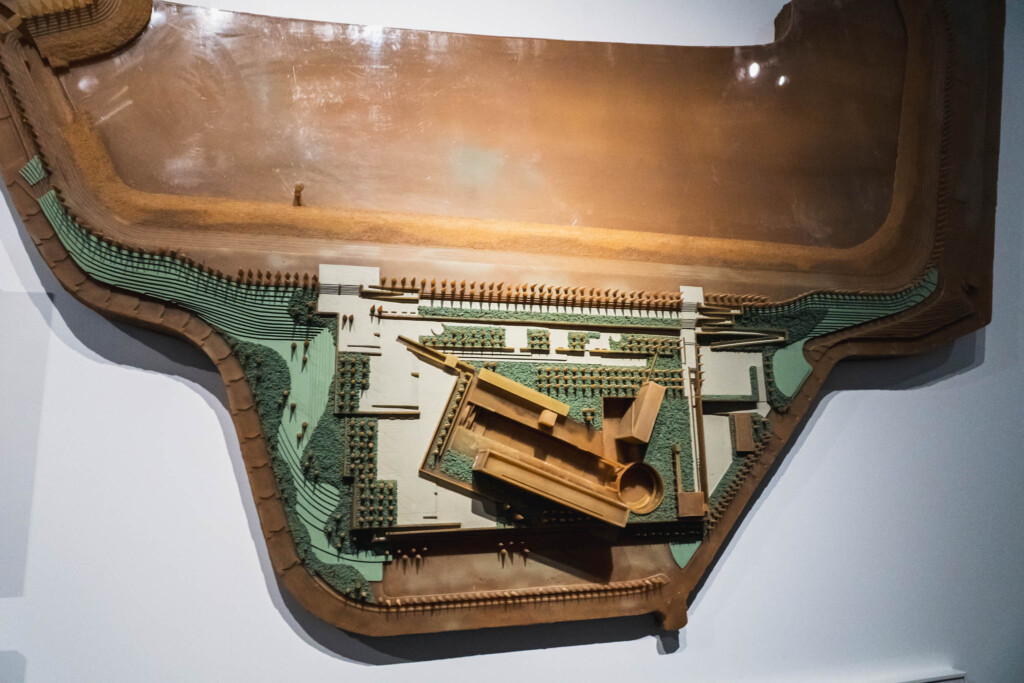

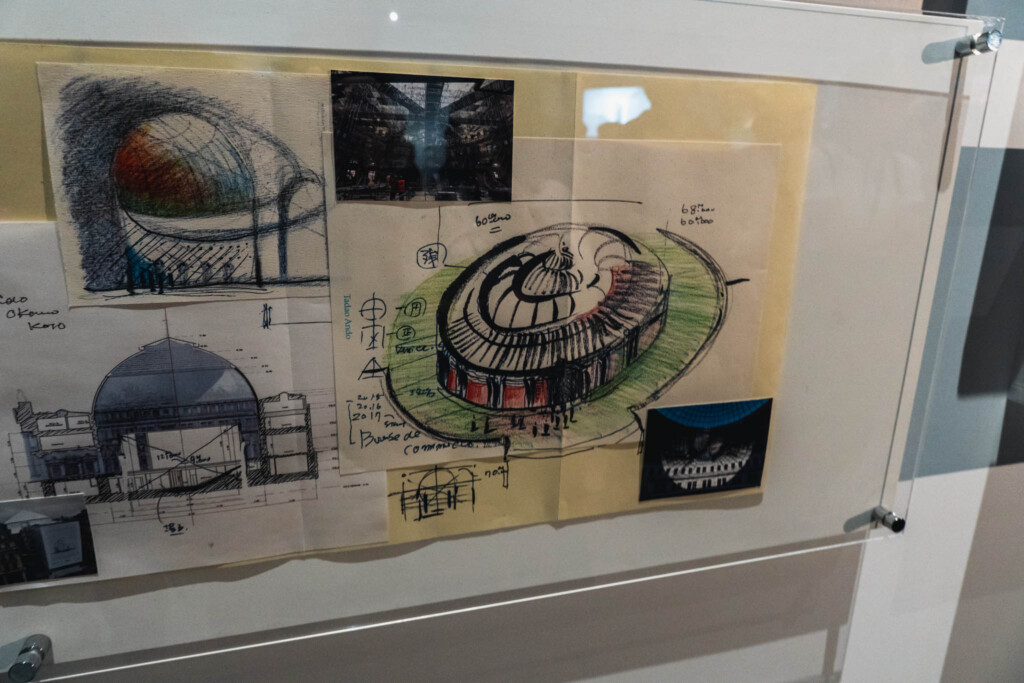

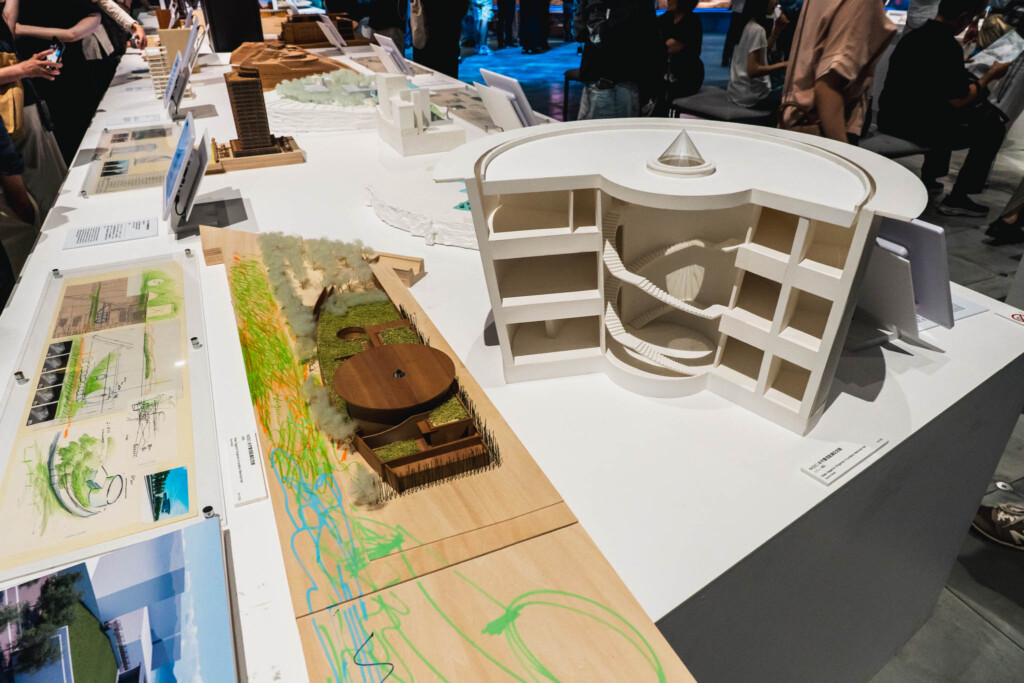

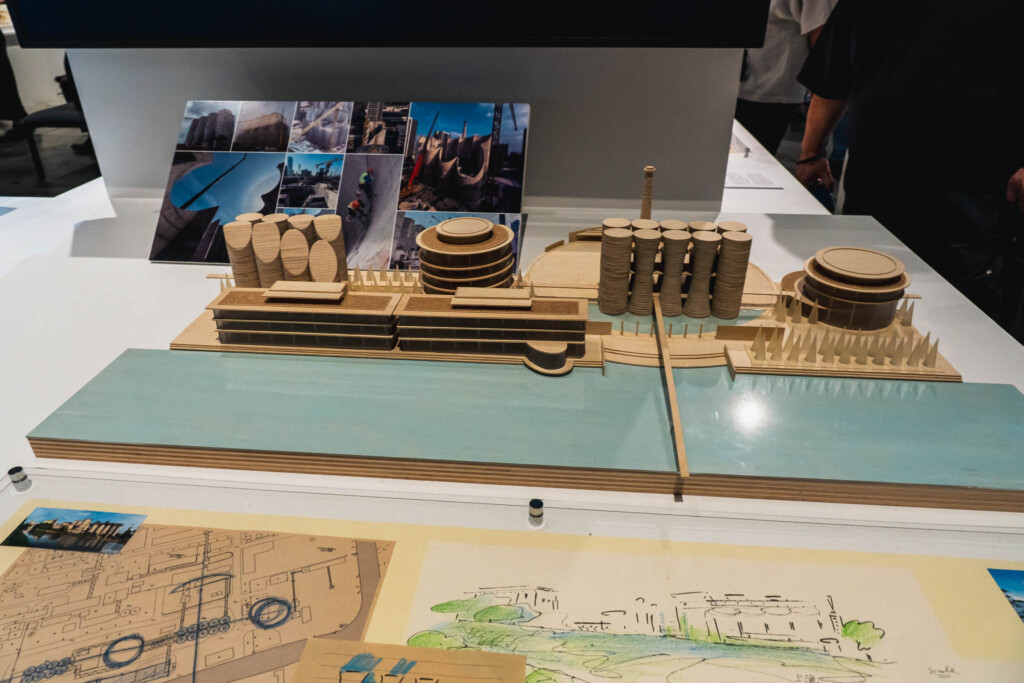

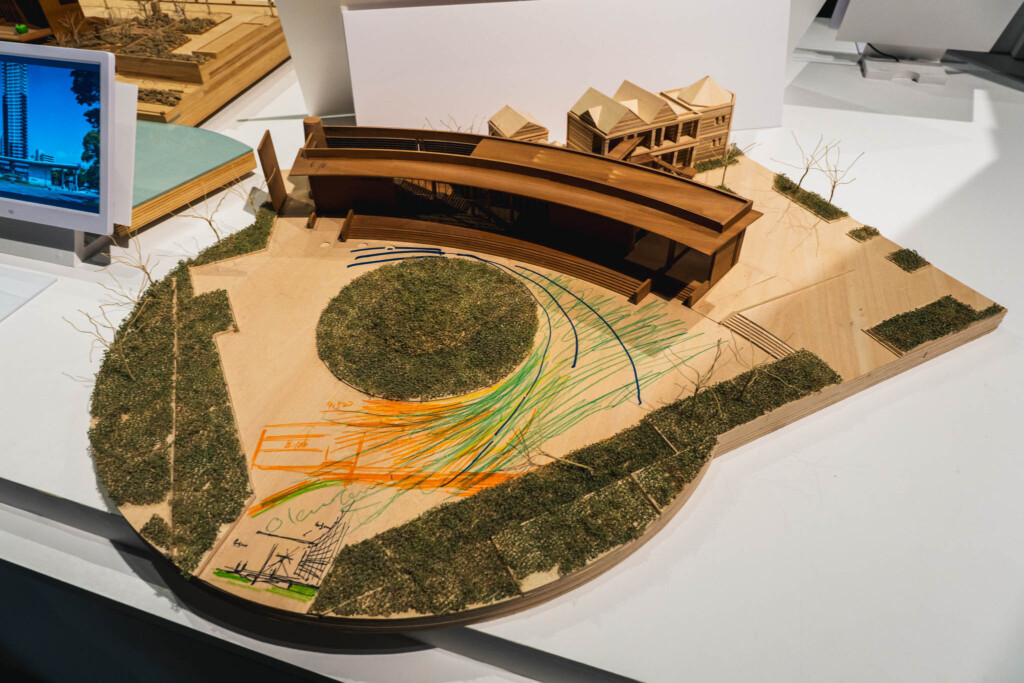

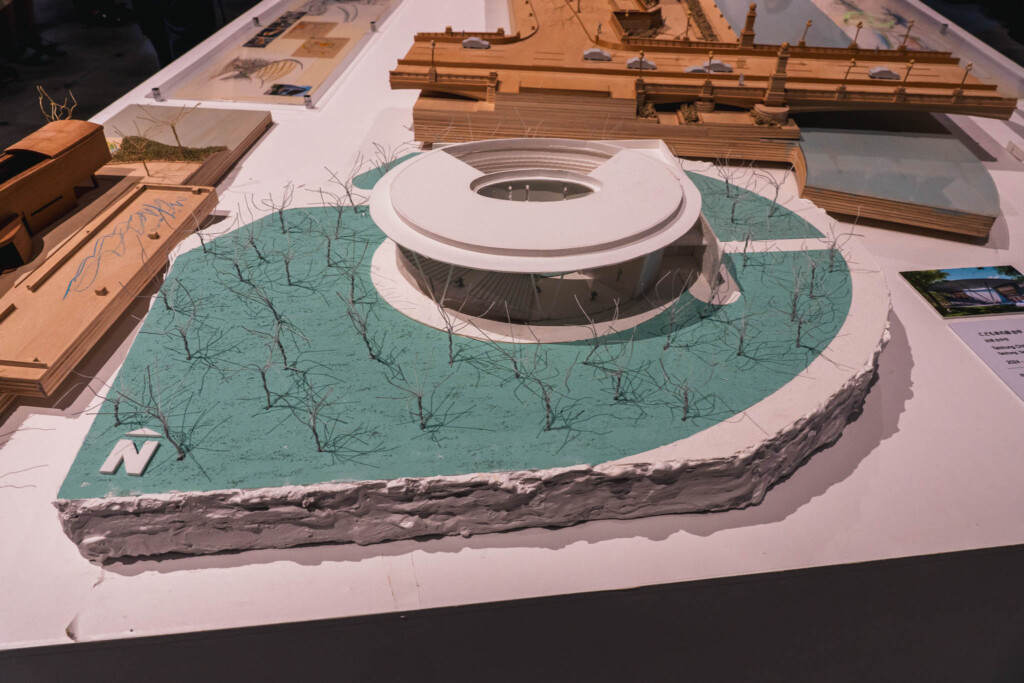

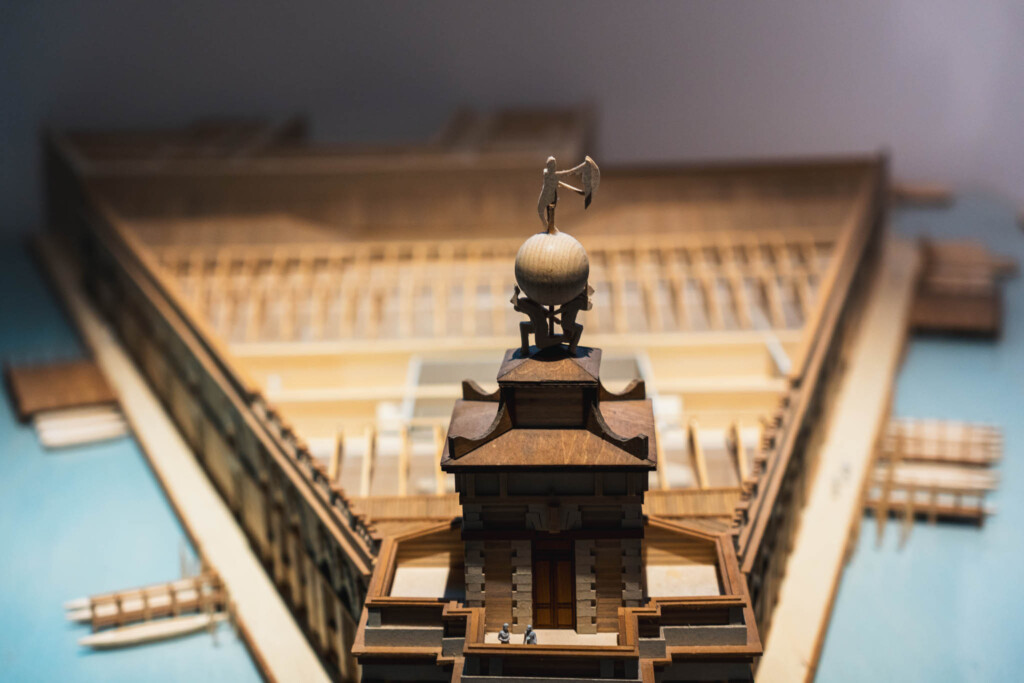

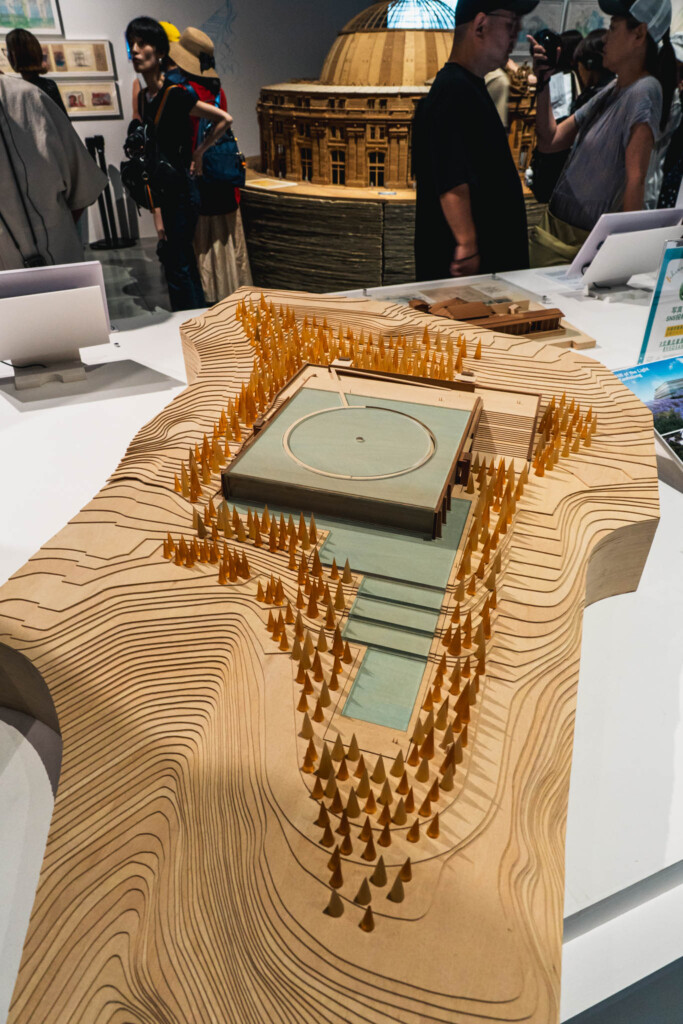

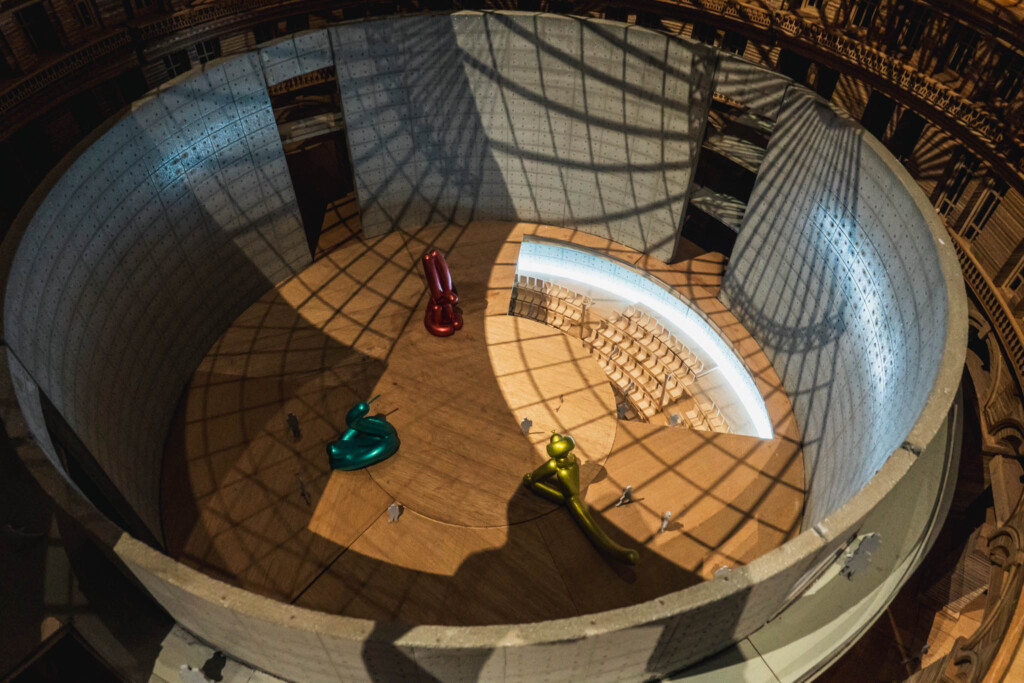

- 模型群の“光を見る装置”:スケールの違いで光の回り方が変わるのを直感できる。

- 「水の教会」セクション:紙→模型→映像と、空間の論理が時間を得て立ち上がる。

- 大画面映像の没入:コンクリートと自然が共演する瞬間を、身体のリズムで追体験。

- 最終日の熱量:来場者の反応が展示の意味を増幅。“社会の中の建築”を実感。

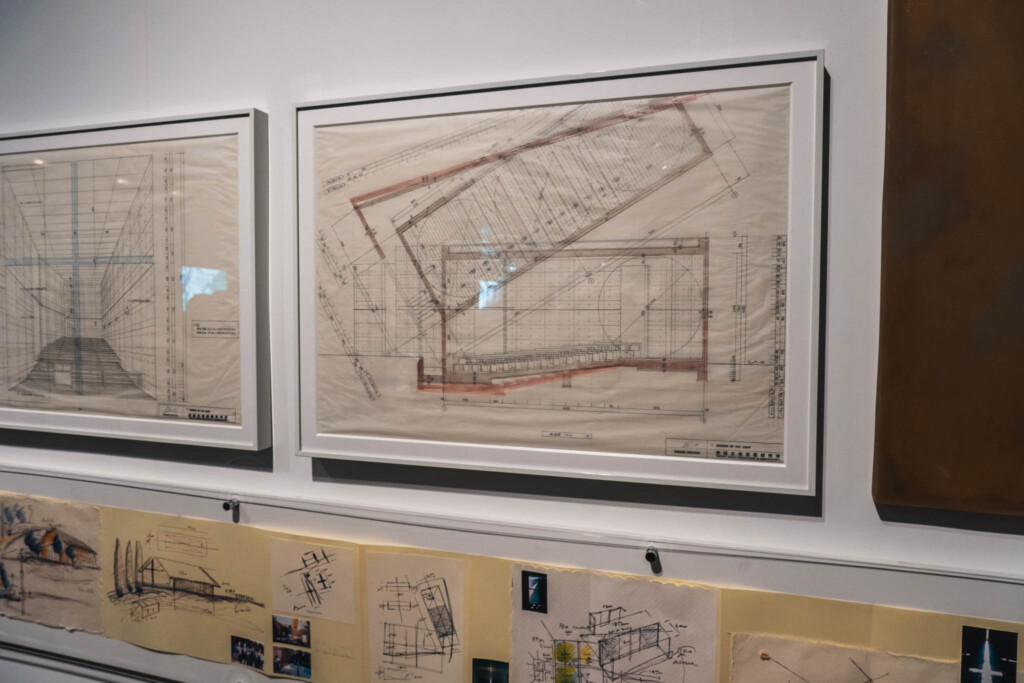

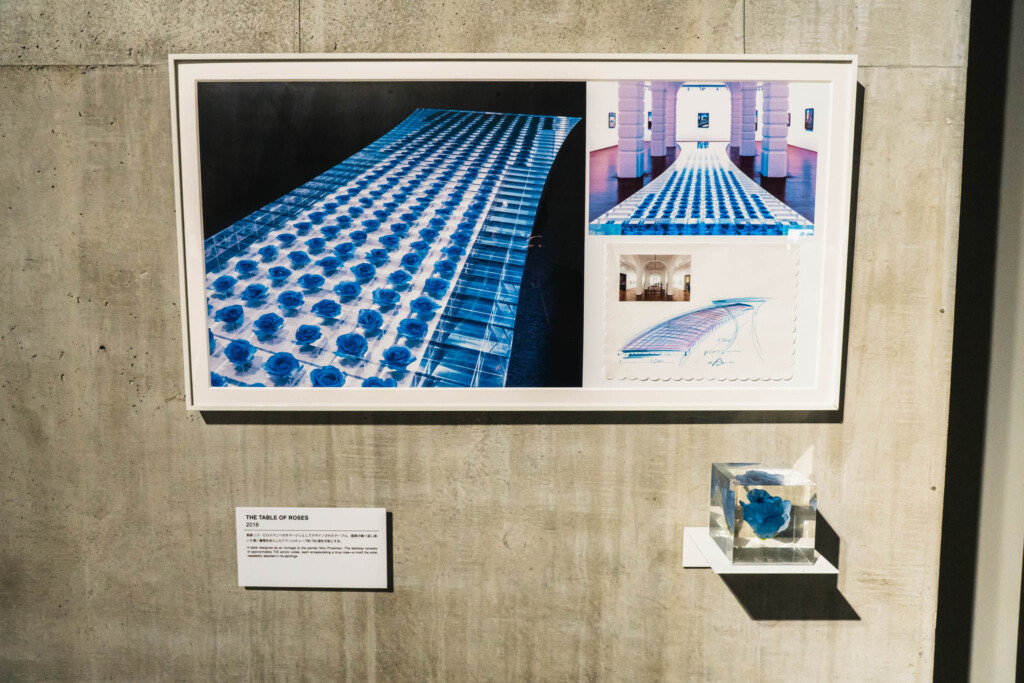

図面・パース・アクソメ――“設計の手”が語るもの

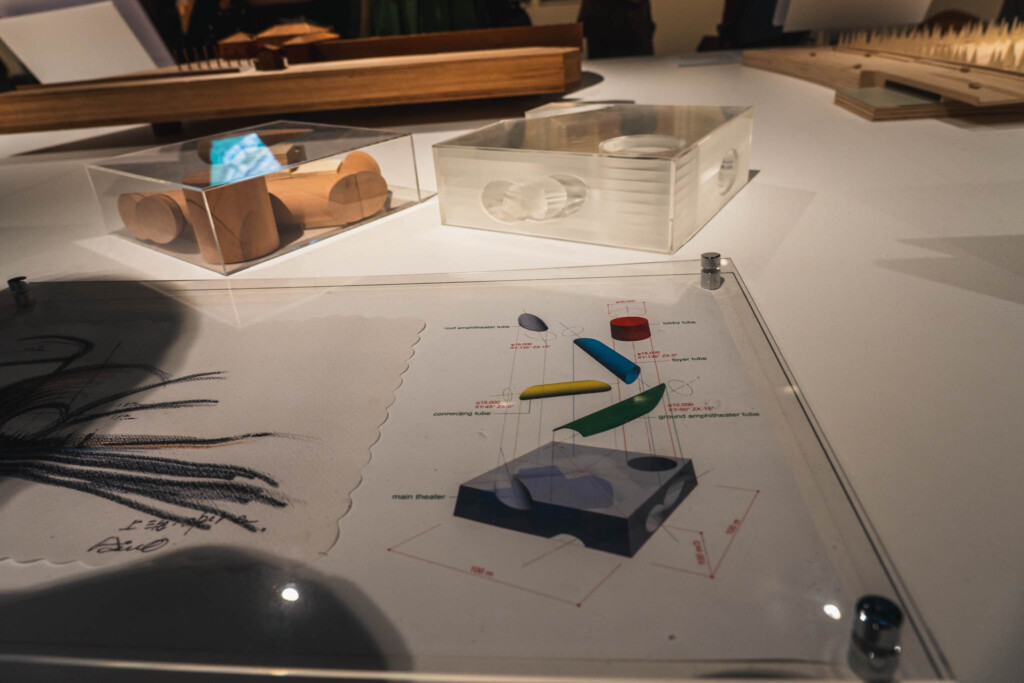

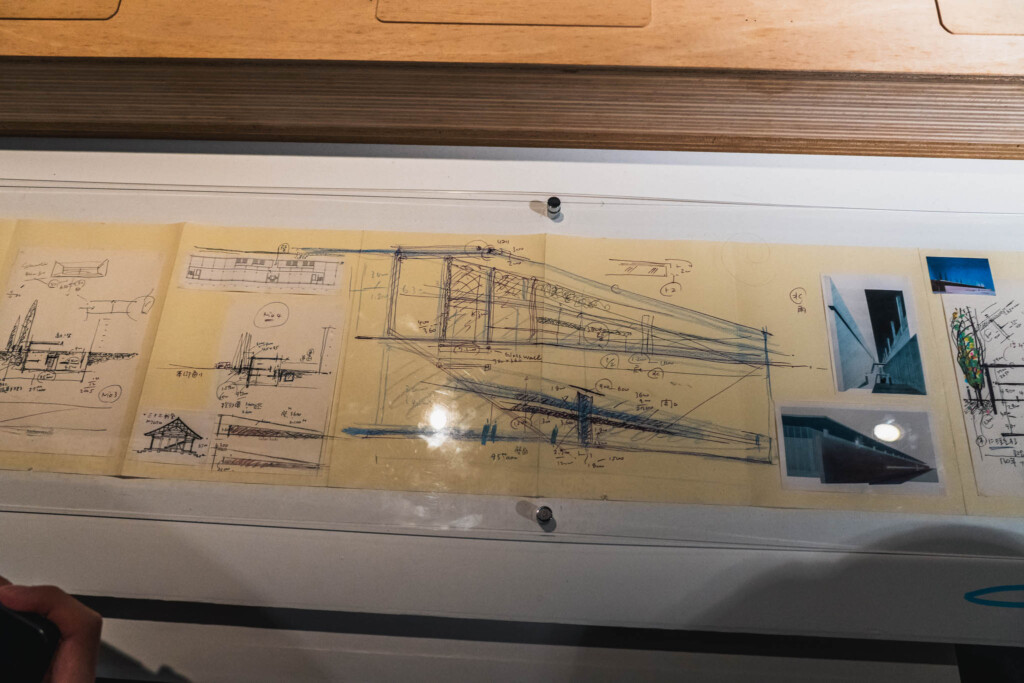

本展の核は、完成写真では決して追いきれない設計過程の具体に触れられること。図面の連なりは“正解の提示”ではなく、問いの更新の記録です。紙面の余白やトレースの重なり、わずかな寸法の揺れに、構想が呼吸する音が聴こえるようでした。

アクソメは、空間と構造を同時に読ませる雄弁な言語として機能し、模型は光の振る舞いを手触りのある現象として見せてくれる。開口の切り方、壁の厚み、床・天井のリズムが、図面→アクソメ→模型へと受け渡され、頭の中で断片が一体化していく。このトランジションが、何度も胸に刺さりました。

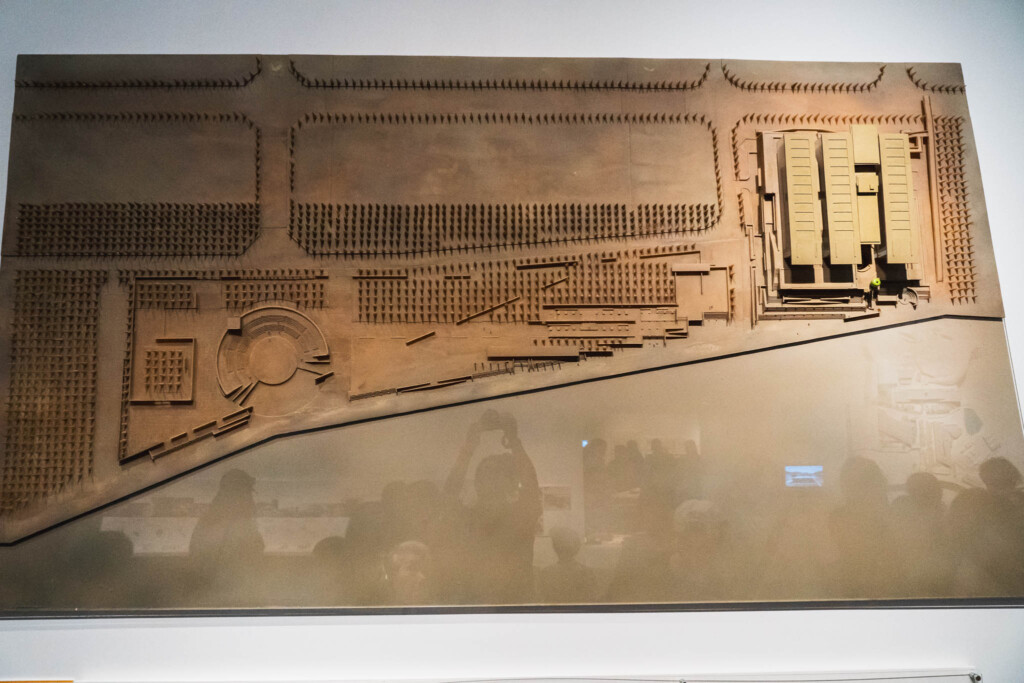

模型は“完成予告”ではなく、対話の装置

混雑で長居は難しい場面でも、模型の周囲では人が自然と入れ替わり、視線の高さが合う位置に立つと突然“分かる”瞬間が来る。光が壁を舐め、エッジが輪郭を切り出すその刹那、図面上の線と、実空間の重力とが一本につながる。

模型は「こうなるはず」の答え合わせではなく、“もし、こうだったら?”を何度でも投げ返してくる相棒でした。私はしばらく動けず、視線を少しずつ上下左右に振って、光の回り方が変わるのを確かめました。

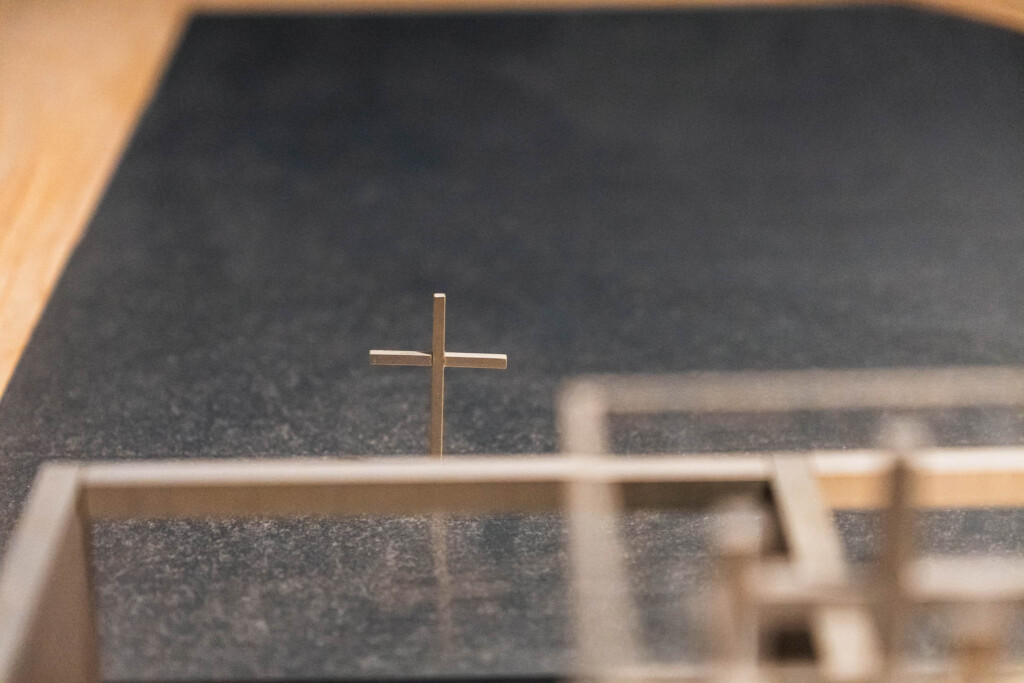

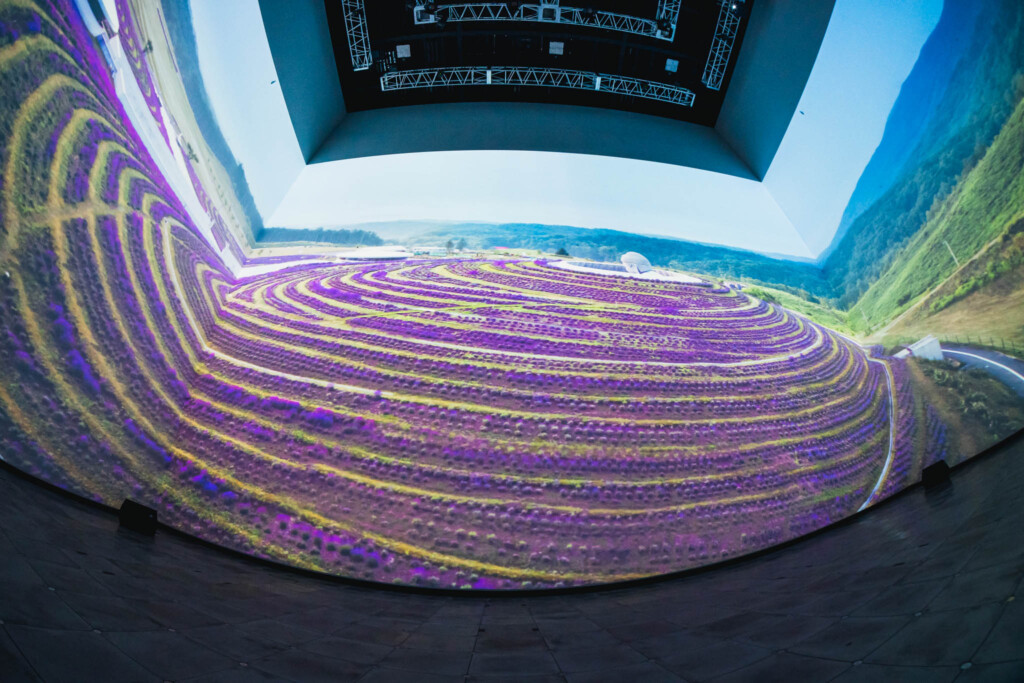

「水の教会」 光と水が空間に与える“時間”

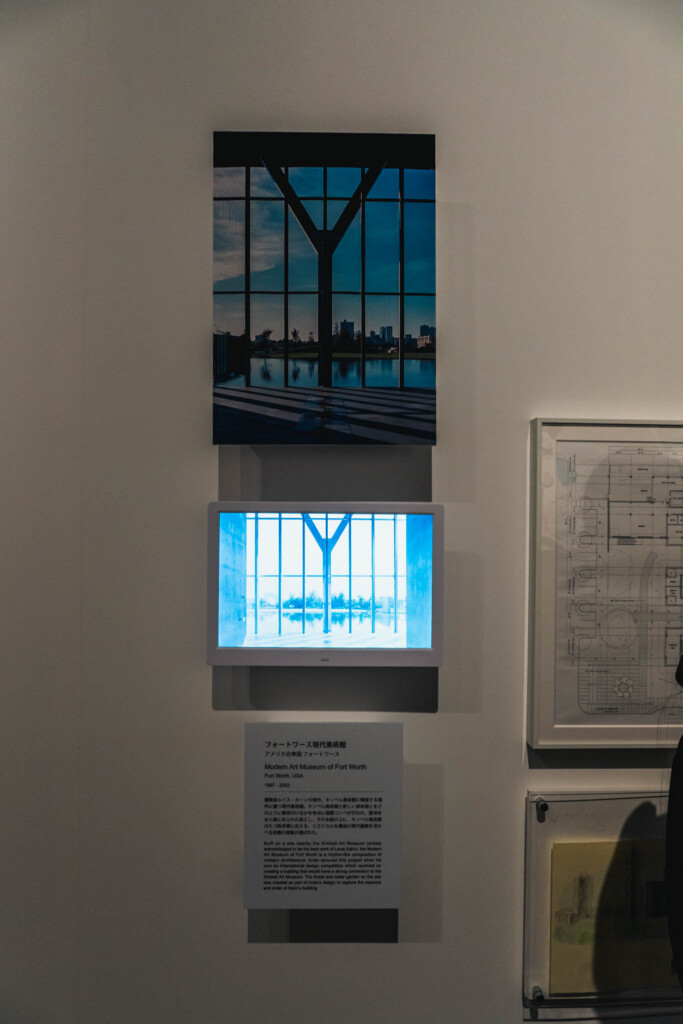

私にとってのクライマックスは「水の教会」に関する展示。図面と模型で空間の論理を読み、大画面映像で水・風・音の時間性を追体験する流れが、実に腑に落ちる作法でした。

水面の反射が壁に揺れ、十字架のシルエットが微細に震え、風の気配が音とともに空間を更新していく。建築は動かないはずなのに、自然という共演者によって刻々と生まれ直すメディアである――そんな当たり前を、身体で思い出すことができました。コンクリートの剛と自然の柔が拮抗し、ときに溶け合う、その“間”に詩が宿る。紙と模型だけでは届かない領域を、映像がやさしく橋渡ししていました。

最終日の空気が見せた、「社会の中の建築」

最終日は、作品の前で小さく息をのむ気配、細部を指差し確認する仕草、映像に吸い込まれて動けなくなる背中――そうした他者の反応が展示の解像度を上げるレンズになっていました。

建築は社会に置かれてはじめて意味を強く帯びる。多様な視線が交差する密度の高さが、図面や模型を“公共の言語”へと開いていく。その場の熱量ごと体験できたこと自体が、この展覧会の重要なメッセージだったのではないかと思います。

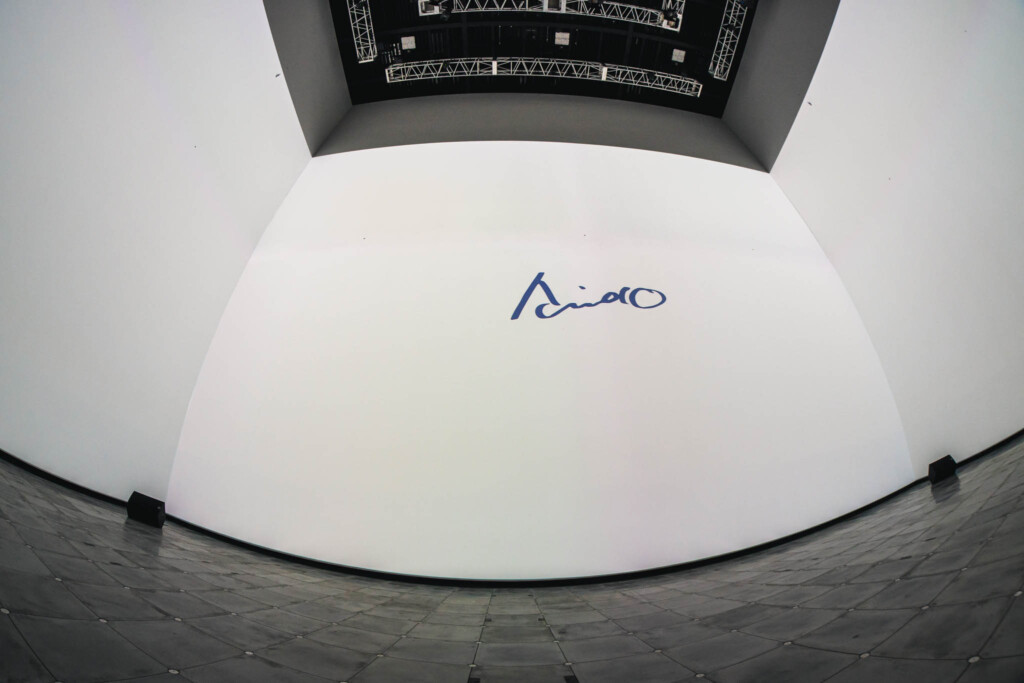

ご本人来場に遭遇――“青春”は年齢ではなく態度

幸運なことに、会場には安藤忠雄氏ご本人も来場。遠目ながら図面や模型に向けられる眼差しは鋭く、短い言葉を交わすときの声色には張りがありました。

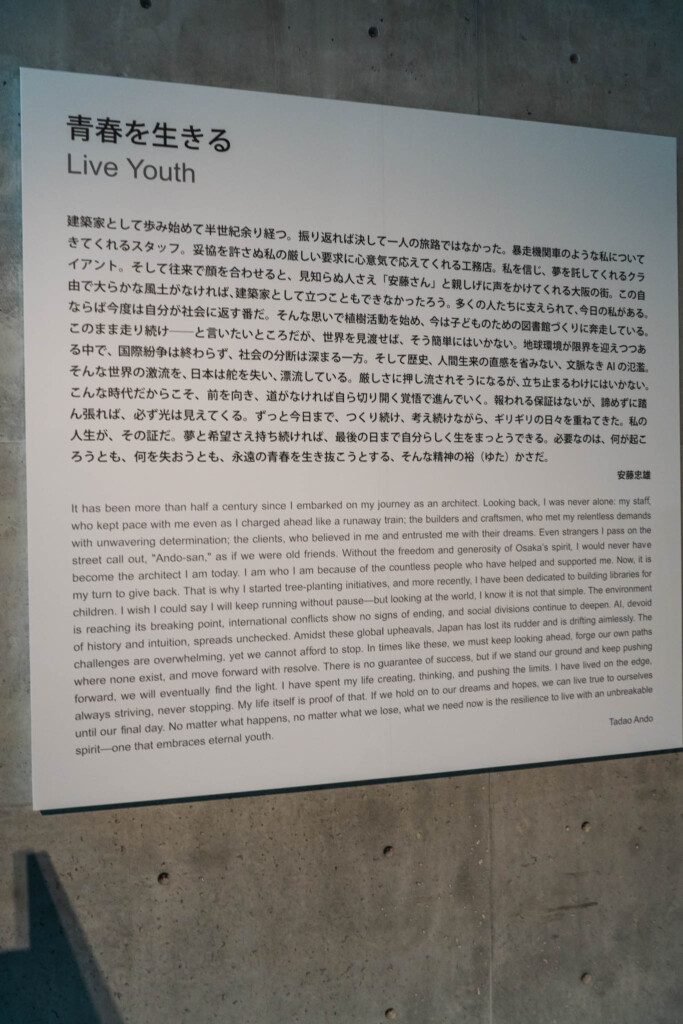

この展覧会が掲げる“青春”は、若さの比喩ではありません。世界を更新し続けようとする意志の名前なのだと、目の前の佇まいが静かに証明していました。つくり続け、考え続け、問い続けること。その姿勢が展示全体を貫いており、最終日の空気と共鳴していたのが忘れられません。

キュレーションと動線設計 “読む展示”の品位

章立ては明快で、図面を“読み進める”感覚を阻害しない掲示の高さ・連なりが保たれていました。模型台座の高さも適切で、視点の置き場所を迷わない。映像セクションには滞留の余白が確保され、自然な入れ替わりが生まれる。最終日のピークでも“詰め込み”に感じなかったのは、展示デザインの節度が効いていたからだと思います。

また、屋内にいながら外気や光を背負っているかのような感覚があり、会場の場所性**と展示テーマが呼応していた点も印象的でした。

まとめ “設計とは、世界の可能性をもう一度ひらくこと”

混雑はたしかに大変でした。でも、その熱量ごと味わえたからこそ、展示の芯が体に残りました。図面は問いの記録、模型は対話の装置、映像は時間の伴走者。そして、光と水という自然の共演者が空間を何度でも生まれ直させる。

会場で目にした安藤忠雄氏の姿は、青春が年齢ではなく、更新し続ける態度のことであると静かに教えてくれました。

やっぱり「行けてよかった」。次は混雑しない時間帯を狙って、もう一度“設計の手”をじっくり読み解きたい。

この記事へのコメントはありません。