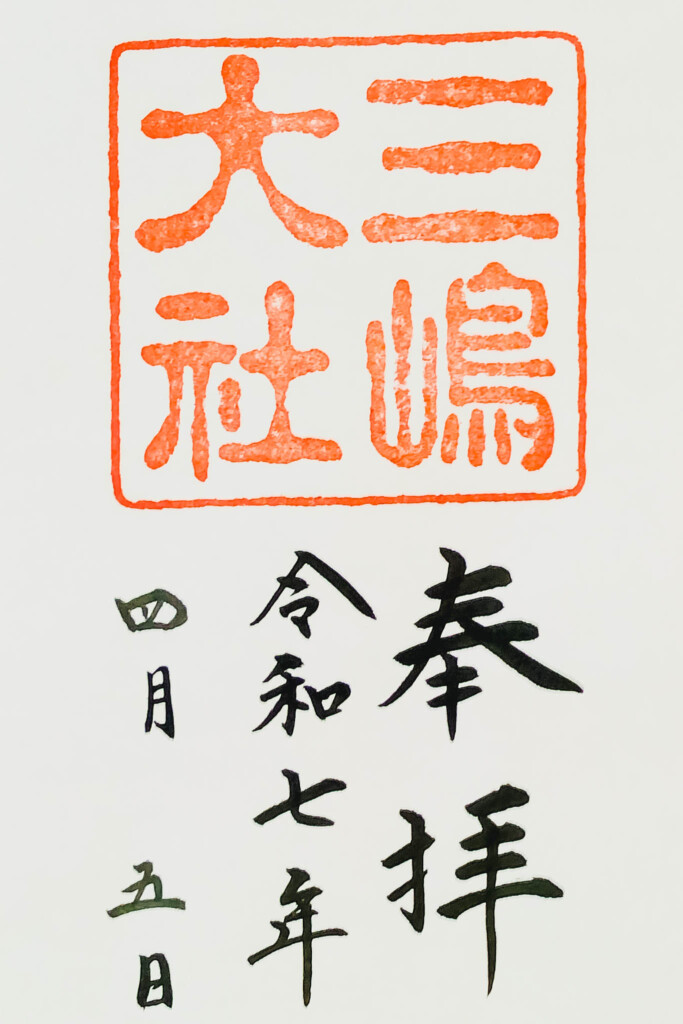

【桜咲く晴天の三嶋大社へ】源頼朝も祈った社と、源兵衛川の春風景

2025年4月5日、三島市にある三嶋大社を訪れました。前日までの雨が上がり、空は澄み渡るような青。春の光に包まれた境内には満開の桜が広がり、散った花びらが石畳にやさしく舞い降り、風情ある景色をつくっていました。

一部では葉桜が混じり、桜吹雪と緑が織りなす絶妙なバランスに、時の流れの美しさを感じました。帰り道、駅へと向かう途中に歩いた源兵衛川では、透き通る水の中をゆったりと泳ぐ鴨たちの姿があり、春の穏やかさを一層感じさせてくれました。

■ 源頼朝も崇敬した古社――三嶋大社の歴史とご祭神

三嶋大社は、創建の時期が定かではないほど古い歴史を持ち、奈良時代以前からこの地に神が祀られていたとされます。平安時代の『延喜式』では「名神大社」として記され、伊豆・駿河・相模の守護神として人々に深く信仰されてきました。

ご祭神は、大山祇命(おおやまつみのみこと)と積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)。大山祇命は山や自然を司る神で、農耕・産業の守護神としても知られています。一方、事代主神は恵比須様としても広く親しまれ、商売繁盛や縁結びの神として信仰を集めています。

特に有名なのが、源頼朝とのゆかりです。平安末期、伊豆に流されていた頼朝は三嶋大社に源氏再興を祈願し、後の鎌倉幕府樹立の礎をここで築いたと伝わります。この祈願成就に感謝し、頼朝は社殿の再建や宝物の奉納を行いました。彼の妻・北条政子が奉納した国宝「梅蒔絵手箱および内容品一具」は、現在も宝物館で大切に保存されています。

■ 境内を歩けば、歴史と自然が織りなす美景が広がる

三嶋大社の境内は、厳かな中にも穏やかでやさしい空気が漂います。

鳥居をくぐってすぐ右手にあるのが「たたり石」。かつて東海道の真ん中に置かれていたこの石には「人の流れを整える不思議な力がある」と言い伝えられ、今でもパワースポットとして人気があります。

参道の両脇には清らかな「神池(しんち)」が広がり、多くの鯉が泳いでいます。春には桜が水面に映り、風が吹けば花びらが舞い落ち、水に溶けるように散っていくその様子は、まるで絵巻物のような美しさです。

赤い太鼓橋を渡った先には「厳島神社」があります。ここには宗像三女神の一柱、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)が祀られており、美や芸能、学問、商売繁盛の神として信仰を集めています。

本殿を囲むようにして、摂社や末社も点在しており、「腰掛石」など、頼朝と政子ゆかりのスポットもあります。彼らが実際に腰を下ろしたとされる石の前に立つと、遠い歴史のなかに自分が溶け込んでいくような感覚を覚えます。

そして忘れてはならないのが、境内中央にそびえる大楠。樹齢は1,200年を超え、圧倒的な生命力と神々しさを感じる巨木です。多くの参拝者がこの木の前で静かに手を合わせ、心を整えていました。木のそばに立つと、まるで体の奥から浄化されていくような不思議な力を感じます。

■ エネルギーが満ちる特別な場所

本殿裏手の空間は、神聖な静けさに包まれており、地面から湧き上がるようなエネルギーを感じました。特に、大楠の根元近くに立った瞬間、すっと心が軽くなり、深い呼吸が自然とできるようになります。

この場所で感じる「浄化」は、目に見えるものではないけれど、誰しもがきっと感じ取れるもの。まさに、現代人の疲れた心に寄り添ってくれる“現代の癒しの杜”とも言える場所です。

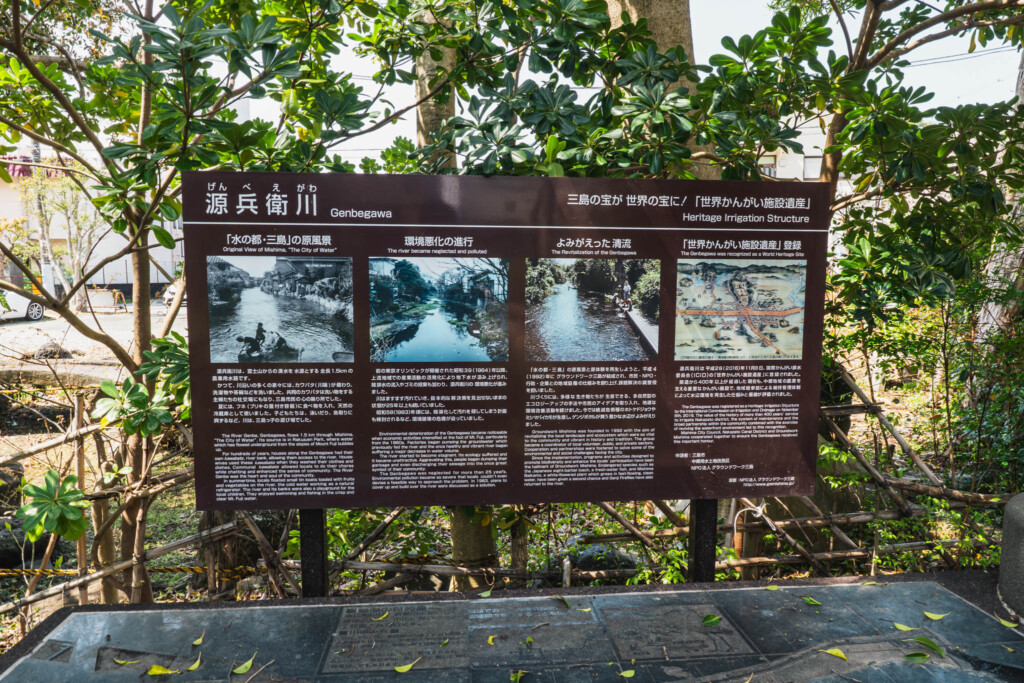

■ 鴨とともに春を味わう――源兵衛川の清流

帰路に立ち寄った源兵衛川も、忘れがたい場所です。三島駅近くから流れるこの川は、湧き水を水源とする清らかな流れが特徴で、町中にありながらまるで別世界のような静寂に包まれています。

川沿いには小道が整備され、飛び石を伝って歩いたり、腰を下ろして水音に耳を傾けたりと、自然との一体感を味わえる工夫が凝らされています。足元には桜の花びらが流れ、頭上には満開の桜。そして、川の中には一羽の鴨がゆったりと泳ぎ、日常から離れた穏やかな時間がそこにはありました。

■ まとめ――五感で感じた「三島の春」

今回の訪問では、晴天の下で満開の桜を楽しみ、歴史ある三嶋大社の神聖な空気に包まれ、さらに源兵衛川の自然とふれあうという贅沢な時間を過ごしました。

三嶋大社は、ただの観光スポットではありません。そこには、日本の歴史、神話、そして人々の祈りが今も息づいています。晴れやかな春の光と桜に包まれて、この神社の本質的な魅力――「静かなる力」に心が動かされました。

三島に足を運ぶなら、ぜひ晴れた日に訪れてほしい。そして神社だけでなく、駅へと続く川のほとりまで歩いてみてください。きっと心の奥に残る、忘れがたい春の記憶が生まれるはずです。

この記事へのコメントはありません。