天と地を結ぶ神秘の社:壱岐・天手長男神社の魅力

はじめに

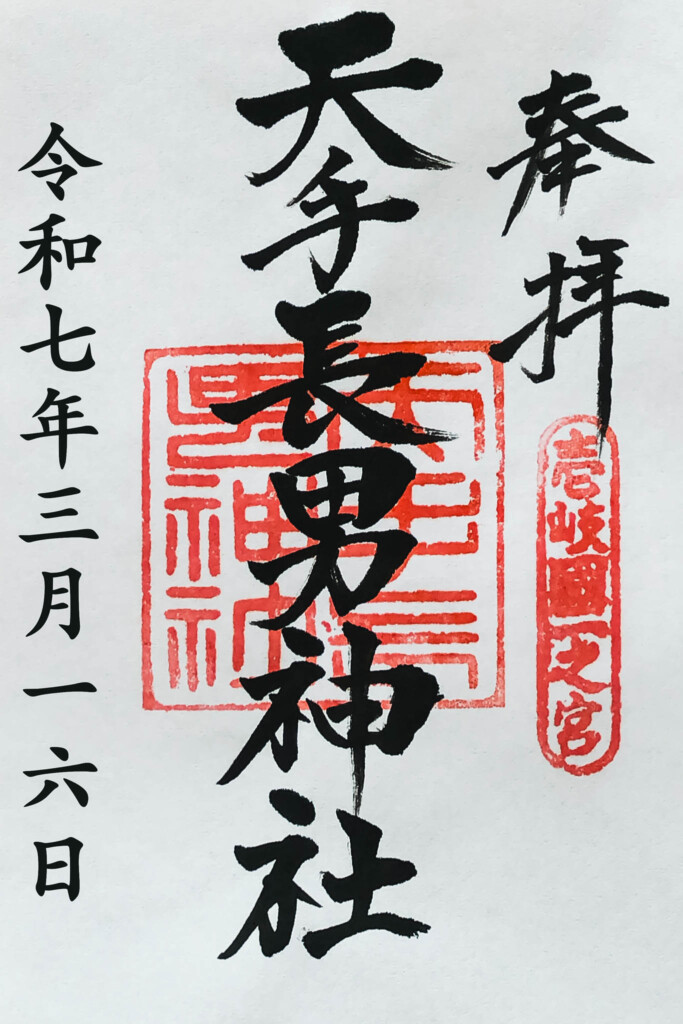

2025年3月16日、長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触に鎮座する天手長男神社を訪れました。この神社は、壱岐国の一宮として古来より崇敬を集めており、歴史と自然が調和した神秘的な雰囲気を醸し出しています。訪問当日は、春の柔らかな陽光が境内を包み、心地よい海風が頬を撫でる中、137段の苔むした石段を一歩一歩踏みしめながら、神聖な空間へと足を進めました。

神社の歴史と主祭神

天手長男神社の創建は、弘仁2年(811年)と伝えられています。主祭神として、天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)、天手力男命(あめのたぢからおのみこと)、天鈿女命(あめのうずめのみこと)の三柱を祀っています。天忍穂耳尊は、天照大神と素戔嗚尊の誓約により生まれた神で、農業や殖産興業の守護神とされています。天手力男命は、天岩戸神話で天照大神を岩戸から引き出した力の神、天鈿女命は同じく天岩戸の前で舞を披露し、天照大神を誘い出した芸能の神として知られています。

この神社は、平安時代の『延喜式神名帳』に名神大社として記載されており、壱岐国の一宮として位置づけられています。しかし、元寇の影響で一時衰退し、所在も不明となっていました。江戸時代、平戸藩の国学者・橘三喜が現在の地を天手長男神社と比定し、再興が図られました。この際、田中の城山竹薮から神鏡や弥勒如来の石像が発見され、社殿が建立されました。

境内の見どころと信仰

天手長男神社の境内は、鉢形山の山頂に位置し、137段の石段を登った先にあります。この石段は、苔むした風情があり、登るごとに心が清められるような感覚を覚えます。境内には、主祭神を祀る本殿のほか、昭和40年(1965年)に合祀された天手長比売神社、物部布都神社、若宮神社、宝漓神社の祭神も祀られています。特に、天手長比売神社の祭神である栲幡千々姫命(たくはたちぢひめのみこと)、稚日女命(わかひるめのみこと)、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、豊玉姫命(とよたまひめのみこと)、玉依姫命(たまよりひめのみこと)の五柱は、絶世の美女神として知られ、良縁や安産のご利益があるとされています。

また、境内には淡島神社も祀られており、安産や子育ての神として信仰されています。拝殿脇のお堂には、子どもの無病息災を願い、産着やおもちゃなどが奉納されており、地域の人々の深い信仰心が感じられます。

特別なパワースポット

天手長男神社は、強力なパワースポットとしても知られています。特に、137段の石段を登り切った先に広がる境内は、天と地を結ぶ神聖な空間として、多くの参拝者が訪れます。また、天手長男神社と川を隔てた南側には、天手長比売神社跡があります。この二つの神社は、川を挟んで年に一度だけ逢瀬を楽しんでいたという「天の川伝説」が残されており、両社を合わせて参拝すると良縁に恵まれるといわれています。

まとめ

天手長男神社の訪問は、壱岐の豊かな歴史と自然、そして人々の深い信仰心を肌で感じる貴重な体験となりました。137段の石段を登り切った先に広がる神聖な空間は、心身ともに清められるような感覚を与えてくれます。また、天手長比売神社跡と合わせて参拝することで、良縁や安産など、多くのご利益を授かることができるでしょう。壱岐を訪れる際には、ぜひ天手長男神社を訪れ、その神秘的な魅力を直接感じてみてください。

この記事へのコメントはありません。