神秘の地、田島神社へ 〜荒天の中で感じた神々のご加護〜

はじめに

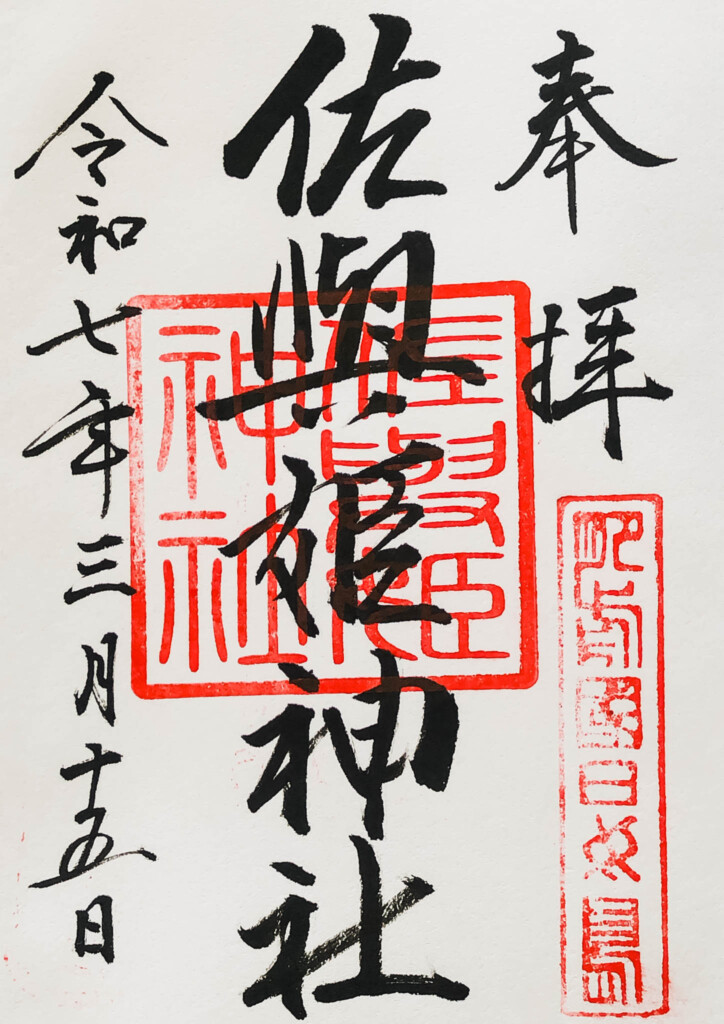

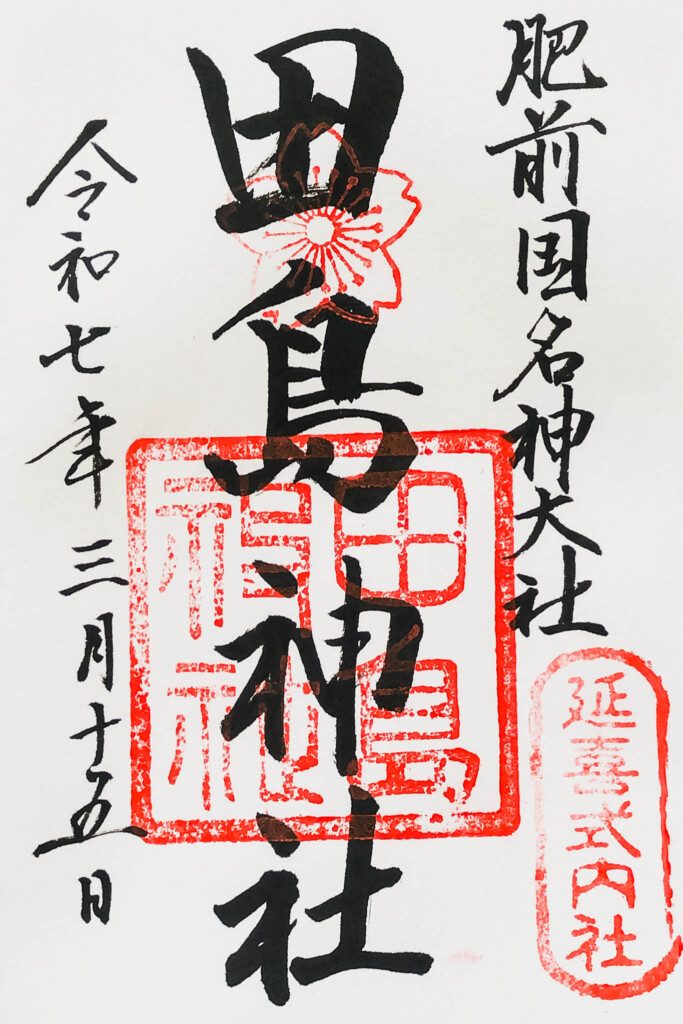

佐賀県唐津市呼子町、加部島に鎮座する田島神社を訪れました。当日は強風と豪雨という荒天でしたが、それがかえって神社の持つ厳かさと神秘性を際立たせ、訪れたこと自体が大きな意義を持つように感じました。

田島神社の歴史と主祭神

田島神社は、肥前国最古の神社とされ、その歴史は弥生時代後期にまで遡るといわれています。主祭神として祀られているのは、田心姫尊(たごりひめのみこと)、市杵島姫尊(いちきしまひめのみこと)、湍津姫尊(たぎつひめのみこと)の三柱の神々で、総称して「田島三神」と呼ばれています。

これらの神々は、福岡県の宗像大社に祀られる宗像三女神と同一視され、特に航海の守護や豊穣を司る存在として崇められてきました。そのため、海に面した神社である田島神社は、古来より海上安全を祈願する人々にとって重要な聖地であったのです。

また、田島神社は延喜式内社の名神大社としても知られ、古くから朝廷の尊崇を受けてきた格式高い神社です。

歴史的な由緒と信仰

田島神社の社殿は北西を向いており、その遥か先には壱岐が位置しています。海の神としての御神威を象徴していると考えられ、古くから航海の安全を祈る場として崇敬されてきた所以でしょう。

境内には源頼光が寄進した鳥居や、元寇の際の碇石が残されており、それぞれが歴史の深みを物語っています。そして、特に注目すべきは豊臣秀吉が名護屋城在陣時に使用したとされる「太閤石」。この石は秀吉が腰掛けたとされるもので、その重厚な存在感からも神社と歴史のつながりを強く感じさせられます。

この神社を訪れることで、かつての戦乱の時代における人々の祈りや信仰の形が今もなお脈々と続いていることを実感することができました。

松浦佐用姫の伝説

境内には、松浦佐用姫(まつらさよひめ)を祀る佐用姫神社も併設されています。佐用姫は、愛する人を見送るために加部島の高台まで駆け上がり、あまりの悲しみから石となったと伝えられる「望夫石(ぼうふせき)」が残されています。

その切ない伝説は、古来より人々の心に深く刻まれ、今もなお多くの参拝者がその石の前で手を合わせる姿が見られます。この場所に立つと、佐用姫の悲しみと祈りの深さが伝わってくるようで、不思議な静謐さに包まれるような感覚を覚えました。

荒天の中での参拝

訪れた日は強風と豪雨で、まさに大自然の力を感じさせられる天候でした。しかし、不思議とその荒々しさがかえって神社の荘厳な雰囲気を引き立てているように感じました。

参道を進む中、風の音と雨の音がまるで祓い清めの儀式のように感じられ、身も心も引き締まる思いでした。荒天の中での参拝は通常では味わえない特別な体験であり、それはまるで神々の試練を受け、乗り越えることで心の穢れを取り除くような感覚でした。

神秘とご神威の実感

田島神社はその歴史や伝説、そして祀られる神々のご神威が訪れる者に強く響く場所です。今回の訪問では、あえて荒天という試練を与えられたようにも感じられましたが、それを越えたことで一層強く神々の存在を感じることができました。

また、訪問後も心の中に残る静謐な感覚は、この地がただの観光地ではなく、神聖なる場所であることを物語っているようです。

まとめ

田島神社は、その古い歴史と深い信仰、そして神秘的な伝説に彩られた場所です。荒天の中での参拝は決して楽なものではありませんでしたが、それだけに訪れた意義は非常に大きかったと感じています。

次回は、穏やかな天候の日に再訪し、さらなるご神威を感じ取ることができるよう願っています。訪れた者に特別な体験を与えてくれる田島神社は、まさに神々の存在を実感できる聖地と言えるでしょう。

この記事へのコメントはありません。