月讀命を祀る神秘の社──壱岐・月讀神社の魅力

はじめに

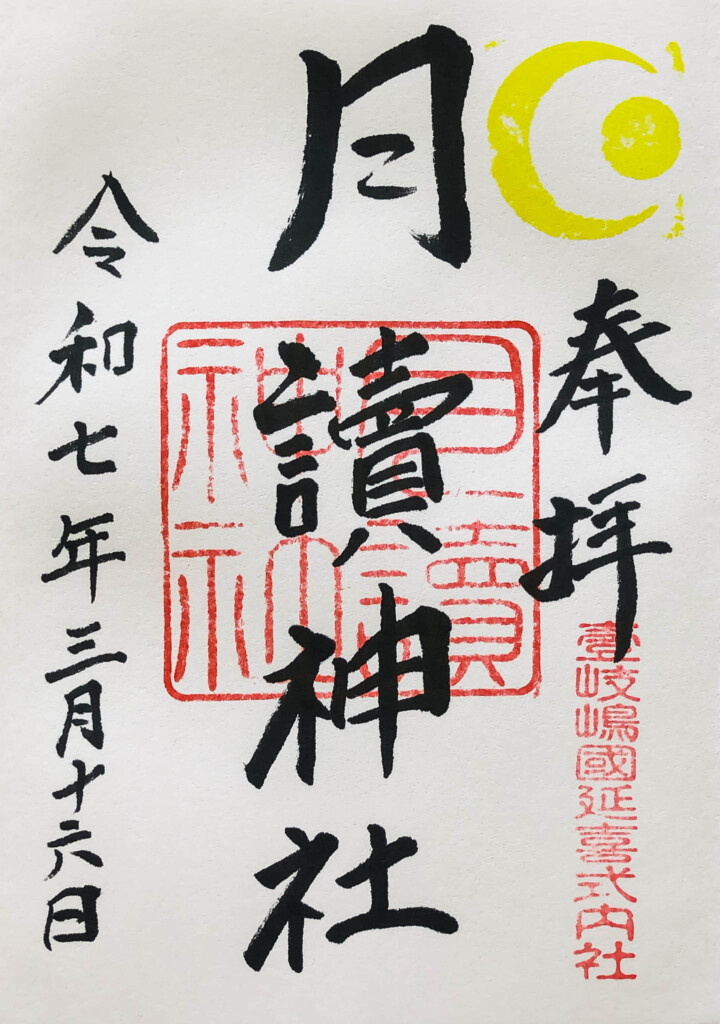

2025年3月16日、小雨の降る壱岐の地を訪れました。向かったのは、芦辺町国分東触に鎮座する月讀神社。

しとしとと降る雨が木々の葉を潤し、しっとりとした空気が境内全体を包み込んでいました。参道を歩くたびに足元から立ち上る土の匂いが、自然と心を引き締めてくれます。

石段を一歩ずつ踏みしめながら辿り着いたその神社には、長い歴史と月にまつわる神秘が静かに息づいていました。

神社の歴史と主祭神

月讀神社の主祭神は、月讀命(つくよみのみこと)。

古事記によれば、伊邪那岐命が黄泉の国から戻って禊を行った際、右目を洗ったときに生まれた神であり、左目からは天照大御神、鼻からは素戔嗚尊が生まれたとされます。

この三柱は「三貴神」と呼ばれ、日本神話における最も重要な神々のひとつとされています。

月讀命は夜と月を司る神であり、月の満ち欠けによって作物の育成や海の潮の干満を読み取るため、農業・漁業・航海安全の守護神として古くから信仰を集めてきました。

また、記紀によると顕宗天皇3年、神託により壱岐から京へ分霊され、のちの京都・松尾大社南隣に月讀神社が創建されたと伝えられています。

この壱岐の月讀神社は、全国の月讀神社の元宮とされる、極めて由緒ある存在なのです。

境内の見どころと信仰

県道沿いにある鳥居をくぐると、檜の林に囲まれた参道が続きます。雨に濡れた石段は滑りやすく、慎重に足を進めながら進むうち、空気が一段とひんやりと感じられました。

昼間であってもほの暗いこの道は、まるで異世界への入り口のように感じられ、神聖な空気に満ちています。

石段を登り切ると、素朴ながら厳かな社殿が現れます。周囲には苔むした石灯籠、樹齢を感じさせる古木があり、どこを見ても歴史の重みと自然の調和が感じられます。

社殿の裏手には朱塗りの鳥居が立ち、その先には**月夜見命(つきよみのみこと)と月弓命(つきゆみのみこと)**を祀る祠があります。

これらの神々も月讀命の異称・分神とされ、壱岐における“月の信仰”がどれほど深く根づいていたかが伺えます。

まとめ

壱岐の月讀神社は、静寂と自然、そして神秘が共存する特別な場所です。

雨に濡れた参道や石段を登った先で感じたあの清冽な空気、そして月讀命が静かに見守るような境内の雰囲気は、今でも心に残っています。

日本神話の原風景を感じられる壱岐。その中でも月讀神社は、特に深い精神性を秘めた社です。

もし壱岐を訪れる機会があれば、ぜひ足を運んでみてください。静かに佇むその社で、あなた自身の内側に宿る“月の力”に出会えるかもしれません。

この記事へのコメントはありません。