海女の里に佇む歴史深き社:壱岐・寄八幡神社の魅力

はじめに

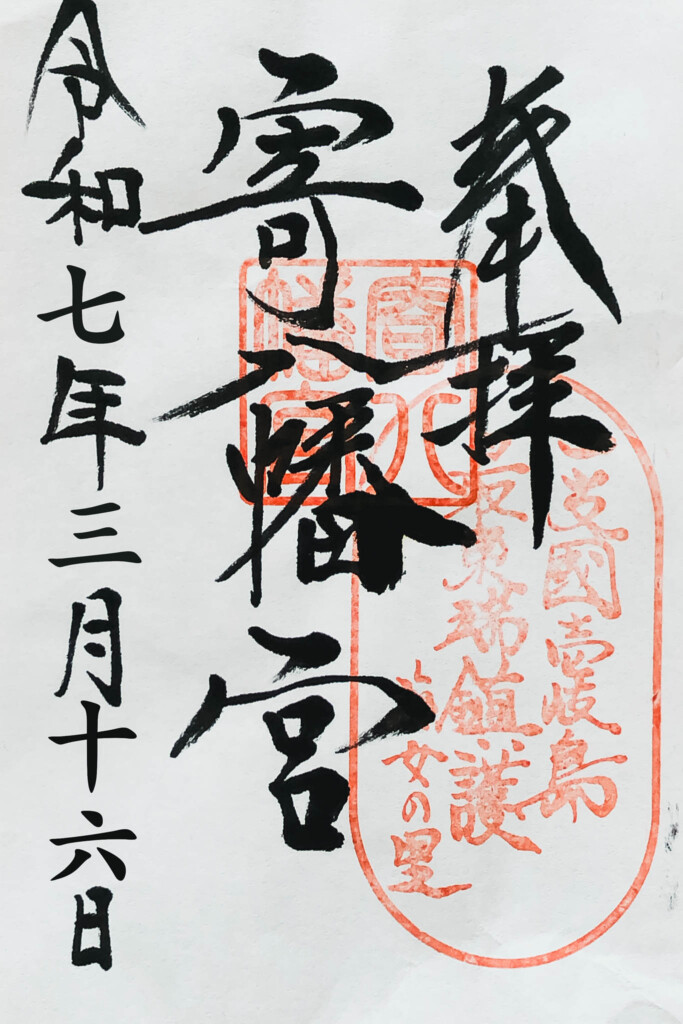

2025年3月16日、長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触に鎮座する寄八幡神社を訪れました。当日は小雨が降る曇り空で、湿った空気が辺りを包み込んでいました。雨に濡れた木々の葉が鮮やかさを増し、参道に漂う土の香りと相まって、神秘的な雰囲気を醸し出していました。石段を一歩一歩踏みしめながら進むと、歴史の重みを感じさせる社殿が姿を現しました。

神社の歴史と主祭神

寄八幡神社(よりはちまんじんじゃ)の創建時期は明確ではありませんが、江戸時代に平戸藩主・松浦鎮信が社殿を奉納したと伝えられています。主祭神として、仲哀天皇、応神天皇、神功皇后の三柱を祀っています。これらの神々は、八幡信仰の中心的存在であり、武運長久や国家安泰の神として広く信仰されています。

境内の見どころと信仰

寄八幡神社は、壱岐島の最東端、内海湾の入口に位置し、海女さんが約60名いる八幡(やはた)集落にあります。境内は静寂に包まれ、歴史を感じさせる佇まいです。社殿は江戸時代の奉納以来、地域の人々によって大切に守られてきました。また、境内には摂社や末社も祀られており、地域の信仰の深さを感じさせます。

特別なパワースポット

寄八幡神社は、海上安全や大漁を祈願する漁業関係者や、地域の海女さんたちから厚い信仰を受けています。特に、社殿裏手にある御神木は、強いエネルギーを感じるパワースポットとして知られています。訪れる人々は、この御神木に手を触れ、心身の浄化や活力の充填を願います。また、境内から望む内海湾の風景も美しく、自然のエネルギーを感じることができます。

まとめ

寄八幡神社の訪問は、壱岐の豊かな自然と深い歴史、そして地域の人々の信仰心を肌で感じる貴重な体験となりました。雨に濡れた境内は、より一層の神秘性を帯び、心が洗われるような感覚を覚えました。壱岐を訪れる際には、ぜひ寄八幡神社を参拝し、歴史と自然、そして信仰の調和を感じてみてください。

この記事へのコメントはありません。